|

ポイント

①学会歌の調べとともに

②弟子が立ち上がる時

③学の光で社会を照らす

草創期以来、広布の歩みは、学会歌の調べとともにありました。「勇気」の章では、「人間革命の歌」の誕生の経緯が詳細につづられています。

1976年(昭和51年)、「7・17」の正義の人権闘争から20年目を迎えるに当たり、山本伸一は、学会歌の制作に取り組みました。「学会の精神と思想を端的に表現」(259ページ)し、「愛する同志が、何ものにも負けぬ闘魂を燃え上がらせる、勇気の歌」(261ページ)を作ろうと決意していたのです。

「人間革命の歌」の制作過程の中で、伸一は「戸田城聖が獄中で悟達した、『われ地涌の菩薩なり』との魂の叫び」(285ページ)をいかに伝えるかに最も心を砕きました。この戸田先生の「獄中の悟達」にこそ、「仏意仏勅の団体である創価学会の『確信』の原点がある」(同)からです。

伸一は推敲を重ね、恩師の悟達を、2番の「地よりか涌きたる 我なれば 我なれば この世で果たさん 使命あり」との歌詞で表現したのです。

池田先生ご夫妻が「人間革命の歌」の歌碑の前で

先月26日、約半年ぶりに、「世界広布新時代第46回本部幹部会」が広宣流布大誓堂(東京・信濃町)で開催されました。池田先生は、メッセージの中で、今再び、命に刻みたい師弟の原点として、戸田先生の「獄中の悟達」に言及され、「師弟の一念によって呼び出された地涌の菩薩の陣列こそ、創価学会」と述べられました。

そして、学会創立100周年となる2030年までの10年は、「人類の『宿命転換』を、断固として成し遂げていくべき勝負の時」であり、今月27日に開催される「世界青年部総会」は、「遠大な師弟旅の希望の出発」と強調されたのです。

席上、世界青年部歌「Eternal Journey with Sensei!~永遠の師弟旅~」が発表されました。同歌は、小説『新・人間革命』から着想された、「人間革命」の精神を表現する“弟子の誓いの歌”です。

「人間革命の歌」が「人間革命運動の推進力」(285ページ)となったように、世界青年部歌は世界広布の推進力となり、青年部の前進の原動力となるに違いありません。

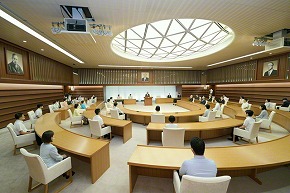

広宣流布大誓堂の「三代会長記念会議場」で初めて開催された本部幹部会。席上、「世界青年部歌」が発表された(先月26日)

新聞連載から10年

「敢闘」の章は、2010年(平成22年)6月から8月にかけて連載されました。この年は、池田先生の第3代会長就任50周年と学会創立80周年を刻む大きな節目の年でした。

同年6月3日、「新時代第41回本部幹部会」が行われました。前日、先生は「皆が、創価学会のすべての責任を担って戦う時が来ているのである」「ゆえに、私を頼るのではなく、君たちが全責任をもって、やる時代である」と指導されました。

当日には、「君たちに万事を託していく総仕上げの『時』を迎えている」「師匠の薫陶に応えて、弟子が今一重の深い自覚をもって立ち上がる時に、未来を開く新しい前進と勝利の息吹が生まれるのであります」と、メッセージを贈られたのです。

「敢闘」の章の連載が開始したのは、この本部幹部会が開催された6月3日でした。

同章は「時代も、社会も、時々刻々と変化を遂げていく。創価学会も、新しい人材が陸続と育ち、新しい会館や研修所も次々と誕生し、新時代を迎えようとしていた」(287ページ)との一節で始まります。

関西文化祭にどうしても出席できないことを伝える場面では、伸一はこう語ります。「いよいよ、弟子が立ち上がる時代だよ」「みんなの力で、私が出席した以上に、意気軒昂で、大歓喜が爆発する文化祭にしてください。それができてこそ、本当の弟子です。じっと見守っています」(338ページ)

池田先生は、同年10月1日から、第24巻「母の詩」の章の連載を開始されました。その後も、執筆闘争を続けられ、18年(同30年)9月8日、『新・人間革命』は全30巻をもって完結を迎えました。

先生は「あとがき」に、「完結を新しい出発として、創価の同志が『山本伸一』として立ち、(中略)自身の輝ける『人間革命』の歴史を綴られんことを、心から念願している」と書きとどめられています。

「敢闘」の章の連載から10年。この間は、一人一人が、師匠に“励まされる弟子”から、師の心をわが心として、友を“励ます弟子”へと、挑戦を重ねる10年であったともいえます。

社会は今、さまざまな変化に直面しています。困難な時代だからこそ、「山本伸一」として立ち、日々、自らの人間革命に挑戦してまいりたいと思います。

創価教育原点の日

学会創立記念日の「11・18」は、1930年(昭和5年)のこの日に、『創価教育学体系』が発刊されたことが淵源です。「未来」の章では、「創価教育原点の日」(102ページ)とも意義付けられています。

創価教育の新たな飛躍の年となった76年(同51年)には、札幌創価幼稚園と創価大学の通信教育部が開設され、創価教育の舞台が、幼児教育と通信教育にも広がりました。

「学光」の章では、通信教育事業が、牧口先生と戸田先生の悲願であったことが記されています。両先生とも、通信教育事業を展開しましたが、牧口先生は日露戦争後の不況で、戸田先生は第2次世界大戦後のインフレによって事業の撤退を余儀なくされました。

人びとの幸福のための教育を実現しようとした先師の思い、「万人に教育の機会を与えたい」(118ページ)との恩師の教育構想を継ぎ、伸一は創価大学に通信教育部を設置したのです。

伸一は青春時代、大世学院(現・東京富士大学)の政経科夜間部に通っていました。その苦学の経験から、通信教育で学ぶ友には、「学の光をもって、わが人生を、そして、社会を照らしゆくのだ」(124ページ)と期待を寄せ、2部学生のメンバーには、「皆、私の大切な後輩たち」(201ページ)と親しみを込めて呼び掛け、「私と同じ青春の道を、真の師弟の道を歩む内証の誇りをもって、うんと苦労し、自らが自らを磨いていくんだ」(202ページ)と万感の思いを語りました。

今年、創価大学通信教育部の夏期スクーリングは、コロナ禍のため、全ての授業をオンラインで行うという初の試みに挑みました。その中で、日本と海外18カ国・地域の方々が授業に臨みました。通信教育の歴史に、新たな一ページを刻んだのです。

『創価教育学体系』の発刊から間もなく90周年。人間教育の大光は、世界を照らし始めています。

マレーシアの首都クアラルンプールの通信塔(2000年12月、池田先生撮影)。第23巻「未来」の章では、山本伸一がマレーシア創価幼稚園で園児たちと交流し、「今日は“未来”と出会った思いだ」と語る場面が描かれている

名言集

●真の経験

人間が直面する課題は、常に新しい。昨日と全く同じことなど、何一つない。ゆえに、大切なのは、挑戦への情熱である。勇気である。行動である。最善の道を究めようと、試行錯誤を重ねていく挑戦の軌跡が、やがて真の経験となって結実するのだ。(「未来」の章、14ページ)

●生涯、勉強

生涯が学習である。生涯が勉強である。それが、人間らしく生きるということなのだ。(「学光」の章、108ページ)

●人材の要件

二十一世紀に求められる人材の要件とは何か。それは、磨き抜かれた「英知」とともに、苦境のなかで培われた「勇気」と「人間性」を備えているということである。(「勇気」の章、205ページ)

●「宿命」は「使命」

最も苦労した人こそ、最も成長を遂げる。過酷な「宿命」を背負った人こそ、最高の「使命」を担っている人である。(「勇気」の章、213ページ)

●学会の黄金柱

壮年には、力がある。壮年は、一家の、社会の、学会の黄金柱である。そして、広宣流布の勝敗を決していくのは、壮年が、いかに戦うかにかかっている。(「敢闘」の章、354ページ)

|