|

創立者の思い胸に病を克服

〈1992年(平成4年)、香港創価幼稚園が開園した。園長の黄瑞玉は、毎日、玄関で子どもたちを、笑顔で迎え、見送ってきた〉

開園から六年ほどしたころ、その黄園長の姿が消えた。癌が発見されたのである。

彼女には、深く胸に刻まれた、魂ともいうべき言葉があった。それは、職員室の壁に掲げられた「香港幼稚園は 私の生命也」という、山本伸一が認めた、あの言葉であった。

黄園長は、癌の摘出手術を受けるために入院した。創立者の生命である幼稚園と園児たちから離れることが、辛くて、悔しくて仕方なかった。病魔に蝕まれた自分が、情けなく、不甲斐なかった。(中略)

――彼女は、健康を回復し、微笑みながら、登園してくる子どもたちを迎える、自分の姿を思い浮かべた。すると、それだけで、幸せな気分になれた。

さらに、創立者の山本伸一と一緒に、幼稚園の玄関に立つ自分を想像した。希望の光が、全身に降り注ぐ思いがした。

“園児たちが、山本先生が、私を、待っていてくれる。私は、山本先生に代わって、園児たちに生涯を捧げるのだ。絶対に負けるものか! 病を克服して、また、幼稚園の玄関で、子どもたちを出迎え、見送ろう!”(中略)

やがて、黄園長は病を乗り越え、再び、幼稚園の玄関に立った。

彼女は、毎日、伸一と一緒に出迎え、見送っているつもりで、園児たちに向かって、笑みの花を贈る。

二〇〇〇年(平成十二年)十二月、香港を訪問した伸一は、卒園生の第一期から第三期の代表と再会し、記念のカメラに納まった。

「お会いできて嬉しい。皆さんは、私の誇りです。宝です」

第一期生は、既に中学二年生になっていた。伸一は、成長した皆の姿に目を見張った。未来へ伸びゆく姿に、深い感慨を覚えた。代表が、伸一に花束を贈った。

「ありがとう。大きくなったね。立派に成長したね……」

創立者と卒園生の語らいを見る黄園長の頰に、涙が光っていた。それは、子どもたちへの情愛と、生きる喜びの結晶でもあった。(「未来」の章、82~84ページ)

学び抜く人生に勝利の輝き

〈80年(昭和55年)3月、創価大学の通信教育部は、初めての卒業生を送り出すことに。そのなかに、3人の娘の母である今井翔子という女性がいた。彼女は中学生の時に、事故で耳が不自由になり、大学進学を断念したが、向学の情熱を燃やしてきた〉

創価大学の通信教育部が開設されることを知った。

“通教で学問を身につけよう。娘たちが誇りに思える母親になりたい!”

子どもへの最高の教育とは、親が生き方の手本を見せることである。

創大通教に入学した彼女は、育児と家事の傍ら、懸命に勉学に励んだ。しかし、あの事故に遭った時から、頭痛や耳鳴りが続いており、三十分も机に向かっていると、吐き気もしてくるのだ。それでも、身を横たえながら勉強を続けた。(中略)

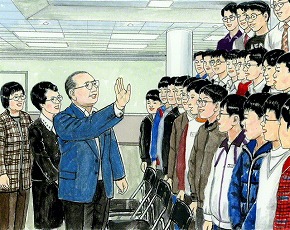

自分には無理なのではないかと考えることもあった。そんな時、いつも瞼に浮かぶのは、最初の夏期スクーリングの時に授業を見に来てくれた、創立者の山本伸一の姿であった。

“お忙しい先生が、わざわざ私たちの教室に足を運ばれ、額に汗をにじませ、生命を振り絞るようにして激励してくださった!”

耳が不自由な彼女は、伸一の話の内容はわからなかった。しかし、懸命に語りかける彼の表情から、深い真心と限りない期待を感じた。魂が震える思いがした。

その時、今井は感極まって、泣きだしてしまった。涙でかすむ伸一の顔は、自分をじっと見ているように感じられた。(中略)

“この励ましに、なんとしてもお応えしたい。そのために、私は必ず四年間で卒業し、先生に勝利のご報告をしよう!”(中略)

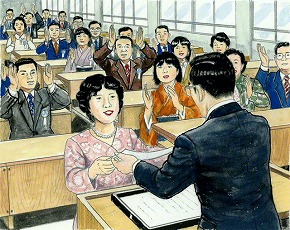

スクーリングでも、教師が書く黒板の文字を見て、必死に理解しようと努めた。学友たちも応援し、筆記したノートを見せてくれた。

そして、遂に卒業を勝ち取ったのである。

伸一は、今井の奮闘の報告を聞き、卒業記念にと、自著の詩集を贈った。

その中に、こんな一節があった。

「他人を教育することは易しい

自己自身を教育することは難しい

生涯 確たる軌道に乗りながら

自己を教育していくところに

人間革命の道がある」

(「学光」の章、180~182ページ)

地涌の使命に生きる共戦譜

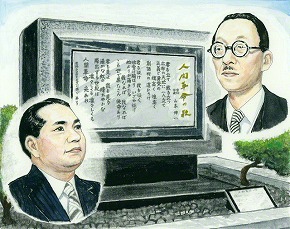

〈76年(昭和51年)7月、「人間革命の歌」が完成。“同志の心を奮い立たせる生命の讃歌を”と、山本伸一が作詞・作曲したものであった〉

山本伸一は、「人間革命の歌」で、戸田城聖が獄中で悟達した、「われ地涌の菩薩なり」との魂の叫びを、いかに表現し、伝えるかに、最も心を砕いた。

戸田は、この獄中の悟達によって、生涯を広宣流布に捧げんと決意し、一人立った。

大聖人は「日蓮と同意ならば地涌の菩薩たらんか」(御書1360ページ)と仰せである。この悟達にこそ、日蓮大聖人に直結し、広宣流布に生きる、仏意仏勅の団体である創価学会の「確信」の原点がある。

「地涌の菩薩」の使命の自覚とは、自分は、人びとの幸福に寄与する使命をもって生まれてきたという、人生の根源的な意味を知り、実践していくことである。

それは、人生の最高の価値創造をもたらす源泉となる。また、利己のみにとらわれた「小我」の生命を利他へと転じ、全民衆、全人類をも包み込む、「大我」の生命を確立する原動力である。

いわば、この「地涌の菩薩」の使命に生き抜くなかに、人間革命の大道があるのだ。

伸一は、若者たちが、人生の意味を見いだせず、閉塞化した精神の状況を呈している時代であるだけに、なんのための人生かを、訴え抜いていきたかった。そして、彼は、その思想を、「人間革命の歌」の二番にある、「地よりか涌きたる 我なれば 我なれば この世で果たさん 使命あり」との歌詞で表現したのである。

この年の暮れには、伸一の四十九歳の誕生日にあたる、翌一九七七年(昭和五十二年)一月二日を記念し、学会本部の前庭に「人間革命の歌」の碑が建立され、その除幕式が行われた。山本門下生として、地涌の使命を果たし抜かんとの、弟子一同の誓願によって建てられたものだ。

「人間革命の歌」は、師弟の共戦譜である。そして、生命の讃歌である。

碑の歌詞の最後に、伸一は刻んだ。

「恩師戸田城聖先生に捧ぐ 弟子 山本伸一」(「勇気」の章、285~286ページ)

師弟が紡いだ「創価」の二字

〈創価学会の創立の日となった、30年(同5年)11月18日は、『創価教育学体系』の発行日である。その不朽の大著は、師と弟子の語らいから生まれた〉

冬のある夜、牧口と戸田は、戸田の家で火鉢を挟み、深夜まで語らいを続けていた。(中略)

牧口は、自分の教育学説出版の意向を戸田に語ったあと、すぐに、それを打ち消すように言った。

「しかし、売れずに損をする本を、出版するところはないだろう……」(中略)

「先生、私がやります!」

「しかし、戸田君、金がかかるよ」

「かまいません。私には、たくさんの財産はありませんが、一万九千円はあります。それを、全部、投げ出しましょう」

小学校教員の初任給が五十円前後であったころである。師の教育学説を実証しようと、私塾・時習学館を営んでいた戸田は、牧口の教育思想を世に残すために、全財産をなげうつ覚悟を定めたのである。(中略)

牧口は、じっと戸田を見て頷いた。

「よし、君が、そこまで決心してくれるのなら、ひとつやろうじゃないか!」

牧口の目は、生き生きと輝いていた。そして、つぶやくように言葉をついだ。

「さて、私の教育学説に、どんな名前をつけるべきか……」

すると、戸田が尋ねた。

「先生の教育学は、何が目的ですか」

「一言すれば、価値を創造することだ」

「そうですよね。……でも、価値創造哲学や、価値創造教育学というのも変だな」

「確かに、それでは、すっきりしない。創造教育学というのも、おかしいしな……」

戸田は、頰を紅潮させて言った。

「先生、いっそのこと、創造の『創』と、価値の『価』をとって、『創価教育学』としたらどうでしょうか」

「うん、いい名前じゃないか!」

「では、『創価教育学』に決めましょう」

時計の針は、既に午前零時を回っていた。

師弟の語らいのなかから、「創価」の言葉は紡ぎ出されたのである。

(「敢闘」の章、297~300ページ)

|