|

一人立つ勇者のスクラム

【御文】

一閻浮提に広宣流布せん事一定なるべし(御書816ページ、御講聞書)

【通解】

全世界に広宣流布することは、間違いないことである。

【小説の場面から】

平和の太陽は昇った。

世界広宣流布の新しき幕は上がった。

一九七五年(昭和五十年)一月二十六日――。(中略)

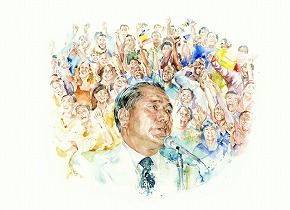

この日、世界五十一カ国・地域のメンバーの代表百五十八人がグアムの国際貿易センタービルに集い、第一回「世界平和会議」を開催。席上、世界各国のメンバーの団体からなる国際的機構として、SGI(創価学会インタナショナル)が結成されたのである。

そして、全参加者の総意として懇請され、山本伸一がSGI会長に就任したのだ。

「生命の世紀」へ、「平和の世紀」へ、歴史の歯車は、大きく回り始めたのである。

世界の恒久平和を実現するには、一切衆生に尊極無上の「仏」の生命を見いだす仏法の生命尊厳の哲理を、万人万物を慈しむ慈悲の精神を、人びとの胸中に打ち立てなければならない。それが広宣流布である。(中略)

しかし、それは、ただ待っていればできるということではない。“この御本仏の御言葉を、虚妄にしてなるものか!”という弟子たちの必死の闘争があってこそ、広宣流布の大伸展はあるのだ。(中略)

グアムに集った代表は、いずれも各国のリーダーであり、広宣流布をわが使命として立ち上がった闘士たちであった。創価の先駆者であった。

その一人立った勇者たちが、スクラムを組み、SGIという世界を結ぶ平和の長城の建設に立ち上がったのである。

(「SGI」の章、7~9ページ)

今まで以上に力を尽くす

【御文】

魔競はずは正法と知るべからず(御書1087ページ、兄弟抄)

【通解】

魔が競い起こらなかったならば、その法が正法であると考えてはならない。

【小説の場面から】

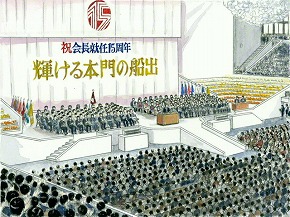

<1975年(昭和50年)5月3日、山本伸一は、会長就任15周年を記念する式典でスピーチする>

「長い広宣流布の旅路にあっては、雨の日も、嵐の日もあるでしょう。戦いに勝つこともあれば、負けて悔し涙をのむこともあるでしょう。しかし、勝ったからといって、驕って、虚勢を張るようなことがあってはならないし、負けたからといって、卑屈になる必要もありません。

何があろうが、堂々と、また、淡々と、朗らかに、共々に使命の道を進んでまいろうではありませんか!

前進が加速すればするほど、風も強くなるのは道理であります。したがって、ますます発展しゆく創価学会に、さまざまな試練が待ち受けているのは当然であります。

“まさか!”と思うような、予想外の大難も必ずあるでしょう。だからこそ、日蓮大聖人は『魔競はずは正法と知るべからず』と仰せなんです」

未来を予見するかのような言葉であった。

「私は、いかなる事態になろうとも、情勢がどう変わろうとも、今までの十倍、二十倍、三十倍、五十倍と力を尽くし、皆さんを、創価学会を守り抜いてまいります。それが会長です。皆さんのために会長がいるのだと、私は心を定めております。何があろうとも、どんな困難に遭遇しようと、私は皆さんを守るために、一歩でも、二歩でも、前進するのだと決めて、力の限り戦います」

(「共鳴音」の章、235~236ページ)

ここにフォーカス 手遅れにならないうちに

「共鳴音」の章に、山本伸一が、ローマクラブの創立者であるアウレリオ・ペッチェイ博士と語らう場面が描かれています。

1972年(昭和47年)、ローマクラブは、資源の有限性を警告したリポート『成長の限界』を発表。それにより、ローマクラブの名は世界で知られるようになりました。

ペッチェイ博士は、食糧不足や資源の枯渇、環境汚染など、人類が抱える危機を乗り越えるためには、人間自身のエゴの克服が必要と指摘し、「人間性革命」を提唱しました。その博士が、伸一との対談を通して、より根源的な「人間革命」の必要性を主張するようになります。

両者の語らいは5度に及び、往復書簡も交えた内容は、対談集『21世紀への警鐘』(邦題)に結実。その最後は、ペッチェイ博士の次の言葉で締めくくられています。

「人間革命こそが、新しい進路の選択と、人類の幸運の回復を可能にする積極的な行動の鍵なのであり、したがって、われわれは人間革命を推進すべく、力の及ぶかぎりあらゆる手を尽くさなければなりません――手遅れにならないうちに」

社会は感染症の流行や気候変動に伴う大規模災害など、多くの困難に直面しています。自他共の幸福の実現を祈り、自身の人間革命に挑戦するのは、「今」なのです。

|