|

負けないことが勝つこと

〈1974年(昭和49年)2月、山本伸一は沖縄指導へ。初訪問となる宮古島では草創期、班長として活躍した伊部盛正をたたえるヤシの木を植樹し、妻のトキを励ます〉

島の人たちの学会への反感は強かった。座談会を開けばタライをガンガン叩いて妨害されたこともあった。

それでも彼(伊部盛正=編集部注)は、“宮古の人たちを幸せにするために、断じて負けるわけにはいかない!”と、一歩も引かなかった。燃える一念がある限り、破れぬ壁はない。やがて同志は三十世帯ほどに広がり、島の東部に班が結成された。

ところが、一九六七年(昭和四十二年)七月、盛正は風邪をこじらせ、急逝したのだ。四十六歳の働き盛りであった。(中略)

幼子を抱えて、妻のトキは途方に暮れた。(中略)

夫の死を契機に、周囲の学会への批判は一段と激しくなった。地域からは除け者にされ、子どもも学校でいじめられた。

悔し涙を流しながら、トキは誓った。

“私は負けない!”(中略)

地を這うようにして働きながら、亡き夫の志を受け継ぎ、歯を食いしばって信心を貫いてきた。(中略)

記念植樹に臨んだトキは感慨無量であった。植樹のあと、伸一は彼女に声をかけた。

「大変でしたね。全部わかっていますよ」

温かく力強い声であった。こぼれそうになる涙をトキは懸命に堪えた。

「今はまだ苦しいかもしれないが、あなたは既に勝っているんです。負けないということは、勝つということなんです。これからは、このヤシの木をご主人だと思って、お子さんと一緒に希望の年輪を刻んでいってください。ご主人は、じっと見ていますよ。信心し抜いていくならば、最後は必ず幸せになる。すべて、そのためのドラマなんです」

彼女は、声をあげて泣き始めた。

「大丈夫だ。大丈夫だよ。御本尊がついているじゃないか。私が見守っています」

トキは涙を拭い、顔を上げ、大きく頷いた。その目は、決意に燃え輝いていた。(中略)

一家の生活は、まだまだ苦しかったが、トキには、もはや恐れはなかった。胸には、まばゆい希望の虹が光っていた。

(「虹の舞」の章、60~62ページ)

感謝の心こそ幸福の源泉

〈3月、山本伸一はペルーを訪問。ペルーの同志は、理事長のビセンテ・セイケン・キシベを中心に奮闘を重ね、学会に対する社会の認識を大きく変えてきた〉

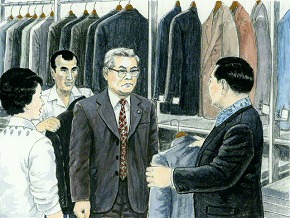

伸一は、一軒の洋服店を見つけると、店の中に入っていった。キシベが尋ねた。

「先生、洋服をお買い求めになるのですか」

「そうです。あなたに服をプレゼントしたいんですよ」

伸一は、理事長のキシベが、着古したスーツを着て、前歯も抜けたままになっているのを見て、胸を締めつけられる思いがしていたのだ。

キシベは、写真店のほかに、文房具店も営んでいるというが、生活は決して楽ではないようだ。つましい暮らしのなかで、生活費を切り詰め、交通費を工面しては、メンバーのために地方を回っているのであろう。

広宣流布のために、喜び勇んで私財を投じて戦う――尊い菩薩の振る舞いである。その信心の「志」は、永遠の大福運となることは間違いない。

伸一は笑顔で言った。

「キシベさんは、私に代わって、ペルーの同志の幸せのために、すべてをなげうって、戦ってくださった。その功労を讃え、御礼として、スーツをお贈りしたいんです。お好きなものを選んでください」

「いや、それは……」

キシベは、ありがたさと申し訳なさに、胸がいっぱいになった。

「私は、まだまだ、先生のご期待にお応えできてはおりません。本当に不甲斐ない限りです。私には、先生にスーツを買っていただくような資格はございません」

伸一は、諭すように語った。

「これは私の、せめてもの真心です。日本にいる弟からのお土産だと思ってください。さあ、遠慮なく!」

そして、自ら、キシベに似合いそうな服を探し始めた。

「先生、そんな、もったいない……」

キシベは目頭を潤ませながら、「すいません。では、お言葉に甘えさせていただきます」と言って、深く頭を下げた。

謙虚な人には感謝がある。感謝の心は、感動と感激を生み、幸福の源泉となる。(「凱歌」の章、157~159ページ)

師の真心光る創価の世界

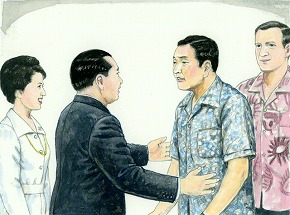

〈4月、アメリカを訪れていた山本伸一はハワイへ向かう。心臓発作を起こして倒れた、パシフィック方面長のヒロト・ヒラタを見舞うためであった〉

ヒラタは、伸一のハワイ訪問を前に退院した。しかし、まだ、本格的に健康を回復したわけではなかった。

四月十日、ヒラタは空港に駆けつけ、伸一の到着を待っていた。(中略)

「先生!」

ヒラタが叫んだ。

「おおっ、リキさん」

伸一は、ヒラタのニックネームを呼ぶと、駆け寄り、彼の手を強く握り締めた。

百キロを超えていた巨体の“リキさん”は、すっかり痩せ細り、痛々しいほどであった。伸一は、彼を抱き締めながら言った。

「リキさん、まだ、倒れちゃだめだよ。心配したよ。ずっと、ご祈念していたんだよ。……でも、元気になってよかった。本当によかった」

「先生……」

ヒラタは、こう言ったきり、絶句した。(中略)

ヒラタの目から、大粒の涙があふれた。

伸一は、包み込むような微笑を浮かべて、語っていった。

「リキさん、題目しかないよ。今こそ信心で宿命を乗り越える時だ。広宣流布に生き抜く決意を定めることだよ。それが宿命転換の原動力だ」

広宣流布をわが使命として生きる時、わが身に地涌の菩薩の大生命力が脈打ち、宿命の鉄鎖は打ち砕かれていくのだ。(中略)

ヒラタは、ポロポロと涙を流しながら言った。

「もう、大丈夫です。ご心配をおかけして申し訳ありません。頑張ります。断固、頑張ります」

伸一がヒラタを励ますのを、ムームーやアロハシャツを着た地元のメンバーも、共に目を潤ませながら、じっと見ていた。

一人の弟子を思う師の心に、皆、感動せずにはいられなかった。“これが、創価学会の師弟の世界なのか!”

メンバーは、伸一の振る舞いを通して、仏法の師弟の真髄を学んでいったのである。(「陽光」の章、284~286ページ)

被爆体験を平和の使命に

〈広島の金子光子は、14歳の時に被爆し、大やけどを負った。苦しみの中を生き抜き、結婚。長女を授かる〉

娘が三歳になったころ、つまずいて、よく転ぶことが気になった。医師に診てもらうと、重度の視力障害で、失明に近い状態であるとの診断であった。

“この子には、なんの罪もない! 原爆は、私たちを、どこまで苦しめるのか……”

打ちのめされるような思いがした。自分の運命を呪った。そんな時、地域の婦人から仏法の話を聞き、金子は入会を決意したのである。娘を救いたいとの一心であった。

宿命の転換、そして、人類の恒久平和をめざす広宣流布の運動に、強く共感した。入会した彼女は、懸命に学会活動に励んだ。

一年後、娘を診た担当の医師が尋ねた。

「別の病院で治療を受けていますか」

なんと、娘の視力が回復してきたというのだ。

金子は、信仰に励むなかで、原爆の恐ろしさを未来に伝え、平和の永遠の礎をつくることが、被爆者である自分の使命だと考えるようになった。そして、被爆体験を語り継ぐ会の一員となり、広島を訪れる修学旅行生などに、被爆体験を語るようになる。(中略)

一九九三年(平成五年)夏のことである。広島を訪れたインドのガンジー記念館館長のラダクリシュナン博士は、金子光子に尋ねた。

「原爆を投下したアメリカをどう思いますか」

彼女は率直に答えた。

「憎んだ時期もありました。でも、恨むことに心を費やすことが、どれほど惨めであるか……人生は何に生命をかけるかが大切です。私はすべての人の幸福のため、すべての国の平和のために生命を捧げます」

憎しみを乗り越え、世界の平和のために生命をかける婦人の言葉に、博士は感嘆の声をあげた。

「ワンダフル!」

それから博士は、感動に頰を紅潮させながら、一人の青年に言った。

「あのご婦人の心のなかに、不滅の力がある。あのご婦人の心の行く手に、世界の希望がある」(「宝塔」の章、348~350ページ)

|