|

「勇気」こそ勝利の要諦

【御書】

つるぎなんども・すすまざる人のためには用る事なし(御書1124ページ、経王殿御返事)

【通解】

剣なども、進まない人のためには何の役にも立たない。

【小説の場面から】

<1957年(昭和32年)8月、山本伸一は東京・荒川の同志に、弘教を進めるうえでの要諦を語る>

「ともすれば一度ぐらい話をしただけで、“あの人はだめだ”“この人は無理だ”と思い込んでしまう。でも、人の心は刻々と変わる。いや、執念の対話で、断じて変えていくんです。

それには自分の話し方に問題はないか、検討してみる必要もあります。たとえば、家庭不和で悩んでいる人に、病気を克服することができると訴えても、関心は示さない。病気の人に商売がうまくいくと訴えても、共感はしません。相手が納得できるように、いかに語るか――これも智慧なんです。(中略)

ともかく、智慧は、本来、無尽蔵なんです。その智慧が不可能を可能にするんです。そして、智慧というのは、断じて成し遂げようという懸命な一念から生まれます。必死の祈りこそが、智慧を生む母なんです」

伸一はさらに、智慧が湧いたら、それを行動に移す「勇気」が不可欠であることを訴えた。(中略)

「無量の智慧をもたらす法華経という剣も、臆病であっては、使いこなすことはできません。苦手だから避けようと思う心。仕方ないのだと自らの臆病や怠惰を正当化しようという心――その自分の弱さに挑み、打ち勝つ勇気をもってください。そこに自身の人間革命があり、一切の勝利の要諦があります」(「民衆城」の章、255~256ページ)

異体同心の団結で前進

【御書】

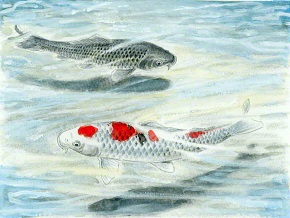

総じて日蓮が弟子檀那等・自他彼此の心なく水魚の思を成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱え奉る処を生死一大事の血脈とは云うなり(御書1337ページ、生死一大事血脈抄)

【通解】

総じて日蓮の弟子檀那等が、自他彼此の隔ての心なく、水魚の思いで、異体同心に南無妙法蓮華経と唱えるところを生死一大事の血脈というのである。

【小説の場面から】

「自他彼此の心」とは自分は自分、他人は他人というように、自分と他人とを差別する、断絶した心である。

たとえば、自分の利害ばかり考えて他者を顧みないエゴイズム、無関係を決め込む心、あるいは敵対視、また、己の感情を根本にした生き方といえよう。

皆の心がバラバラに分断された、そんな集団に仏法の血脈が通うことはない。ゆえに大聖人は、そうした生き方を厳しく戒められたのである。

また、「水魚の思」とは、切っても切れない同志相互の、密接不可分な関係を、深く自覚することである。互いに、広布の使命に生きる同志を、なくてはならない尊い存在として支え合い、敬い合っていくことが、「水魚の思」の姿といえよう。

また、「異体同心」とは、それぞれの個性、特質を最大限に生かしながら、広宣流布という大目的に心を合わせて前進していくことである。

大聖人は、総じては、御自身の生命に流れる血脈は、この「異体同心」の団結のなかに伝わり、「広宣流布」の大願に生きる、一人ひとりの生命に脈打つことを明言されているのである。(中略)

一般的に、団結というのは、目標を成就するための一つの手段と考えられている。しかし、正法をもって万人を幸福にするための「異体同心」の姿は、それ自体が人間共和の縮図であり、広宣流布の実像である。いわば目的ともいえよう。(「緑野」の章、349~350ページ)

ここにフォーカス 題目に勝る力なし

「民衆城」の章に、1973年(昭和48年)5月の山本伸一の欧州訪問がつづられています。

この時の伸一の訪問国は、フランスとイギリスの2カ国でした。オランダでは、師の欧州での諸行事の成功を祈念しつつ、“1%でもオランダにお迎えできるチャンスがあれば”と、唱題の渦が巻き起こっていました。

池田先生は当初、モスクワ経由で帰国する予定でしたが、急遽、オランダ・アムステルダムの空港を経由する便に変更することに。しかも、1時間の待機の予定が、機体の整備で4時間ほど出発が延びたのです。

空港には、十数人のメンバーが駆け付けていました。伸一は語ります。「お題目の力に勝るものはありません。何があっても唱題し抜いた人は勝ちます」「題目こそが、幸福の源泉なんです。どうか、このことを強く確信して、進んでいってください」

その後、伸一はメンバーと共に空港近くの公園に向かいます。青空の下、風車小屋がある公園の芝生の上で、座談会が行われ、彼は一人一人に励ましを送ります。“青空座談会”は、オランダの友の「不滅の原点」です。それは、師の指導を求める真剣な祈りによって実現しました。

「題目に勝る力なし」――この確信で前進することが、広布の歴史を切り開いていくのです。

|