|

師弟の道を歩み抜け

〈1973年(昭和48年)元日、山本伸一は各部の部長会に出席。青年部の活動について協議した〉

この部長会の席上、男子部長の野村勇が、伸一に質問した。(中略)

「『広布第二章』を迎えて、学会は社会に開かれた多角的な運動を展開していくことになりますが、その際、心すべきことはなんでしょうか」

伸一は即座に答えた。

「師弟の道を歩めということです」

その答えに、野村勇は、意外な思いがした。社会に開かれた運動を展開していくのだから、社会的に優れた多彩な人材を育成していくことではないかと、考えていたのだ。

野村が一瞬、不可解な顔をしたのを、伸一は見逃さなかった。

「君は、なぜ『師弟の道』なのか、疑問に思っているのだろう。それは、遠心力と求心力の関係だよ」

伸一は、穏やかだが、力のこもった声で語り始めた。

「仏法を社会に大きく開いた運動を展開するというのは、これは円運動でいえば遠心力だ。

その遠心力が強くなればなるほど、仏法への強い求心力が必要になる。この求心力の中心こそが、師弟不二の精神だ。

近年、青年部員には、社会で勝利の実証を示そうとの気概があふれ、社会貢献への意識も次第に高まってきている。これは、すばらしいことです。

しかし、広宣流布という根本目的を忘れれば、社会的な栄誉栄達や立身出世に流され、信心の世界を軽視することにもなりかねない。(中略)

真実の人間の道、仏法の道を歩み抜いていくために、師弟の道が必要なんです」(中略)

語るにつれて、伸一の言葉に、ますます熱がこもっていった。(中略)

「師匠と弟子の心が違っていれば、何事も成就できない。最後は、すべて弟子で決まってしまうんです。

創価学会のこれまでの大発展は、師弟不二の、金剛不壊の団結によって勝ち得たものです。

広宣流布に生きる、師弟の使命を深く自覚するならば、恐れるものなど何もありません」(「本陣」の章、15~20ページ)

愛する学園生のために

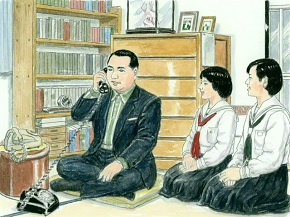

〈73年4月2日に創価女子学園(当時)が開校して以来、山本伸一は折に触れて訪問してきた。開校2年目の10月には生徒寮の「月見寮」を訪れた〉

その時、管理者室の電話のベルが鳴った。伸一は、素早く、受話器をとった。

「はい、月見寮です。山本でございますが、どうも初めまして……」

「はあ、山本さん?」

中学生の寮生への、母親からの電話であった。(中略)

「……あっ、先生! こちらこそ、娘が大変にお世話になります」

伸一は、管理者に、その寮生を呼びに行ってもらった。

その間に、彼は母親と話をした。

「今は、お母さんも寂しいでしょうが、娘さんは一生懸命に頑張っておりますよ。

創価女子学園は最高の教育をしています。この恵まれた環境で学んだことの意義は、四十代、五十代になった時にわかります。安心してお任せください」

彼は、母親の不安を取り除きたかった。安心があれば、元気が出る。(中略)

ほどなく、中学生の娘が管理者室に来た。彼女が通話を終えて受話器を置くと、また、すぐに電話が鳴った。

今度も伸一が受話器をとった。高校生の寮生に、妹からの電話であった。

「管理人の山本です。お呼びしますので、しばらくお待ちください」(中略)

姉は、電話をしてきた妹に言った。

「今、電話に出た人、誰かわかる?

山本先生やで! ……ほんまや! ほんまにほんまやて!」

伸一はつぶやいた。

「どうも、信用しないようだね」

爆笑が広がった。(中略)

伸一は、親元を離れて暮らす寮生や下宿生には特に心を砕いていた。母親や父親が病気で入院したという生徒がいると聞けば、すぐに呼んで励まし、その場から実家にも電話を入れ、家族も激励した。

彼の行動は迅速であり、手の打ち方は的確であった。それは権威主義や形式主義を排して、常に生徒のなかに入ることを、最優先していたからであるといってよい。

(「希望」の章、189~192ページ)

励ましの心を手紙に込めて

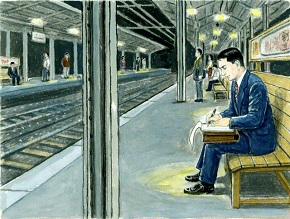

〈1953年(昭和28年)1月、山本伸一は男子部の第一部隊長に就任。恩師の願業である75万世帯の達成を目指し、奮戦した〉

当時、伸一は、戸田の事業を全面的に支えなければならず、仕事は多忙を

極めていた。また、学会にあっても、第一部隊長のほかに、全青年部員の育成の責任をもつ、教育参謀を兼任していた。そして、そのうえに、四月には、文京支部の支部長代理に任命されたのである。(中略)

彼は思った。“これからが本当の戦いだ。十分な時間があって活動することなど、誰にでもできる。時間がないなかで、工夫し、スケジュールをこじ開け、泣くような思いで戦ってこそ仏道修行ではないか。一歩も引くまい。断じて負けるまい”

必死の一念は、無限の活力を、智慧を、湧かせる源泉である。広宣流布のために断じて戦い抜こうとする強き一念の前には、逆境はない。(中略)

伸一は、思うように部員と会うことができないだけに、寸暇を惜しんで、皆に手紙を書き、激励を重ねた。(中略)

彼のその真剣さと気迫は、第一部隊の青年たちに、大きな衝撃と共感をもたらしていった。伸一の姿自体が、最高の目標となり、指導となっていったのである。

第一部隊は着々と拡大を遂げ、この年の九月末には、伸一が部隊長に就任した時の二倍近い六百数十人の陣容となった。その躍進にメンバーは喜んでいたが、七十五万世帯の達成を思えば、まだほんの助走を開始したにすぎなかった。(中略)

御聖訓には「文字は是一切衆生の心法の顕れたる質なり」(御書三八〇ページ)と仰せである。伸一は叫ぶような思いで、全精魂を込め、第一部隊の同志に、決起を促す便りを次々と書き送った。わずかな間に、何通もの激励の手紙をもらったメンバーもいた。

「山本部隊長は、あれほど多忙ななかで手紙を書き、われわれの弱い心を打ち破ろうとしてくださっている。戦おう! 断じて勝利しよう!」

同志は奮い立った。その息吹は、全部員に波動し、拡大への燎原の火のごとき、大前進が始まったのである。

(「民衆城」の章、274~277ページ)

健康への努力と工夫を

〈1973年(昭和48年)6月、山本伸一は岐阜指導へ。岐阜本部にある聖教新聞の支局の編集室にも足を運び、激励した〉

伸一がノックしてドアを開けると、数人の青年が懸命に作業に励んでいた。紙面の割り付けをしている人もいれば、原稿を書いている人もいた。(中略)

皆、県幹部会の準備で多忙ななか、取材や編集作業に励んできたせいか、顔には疲れの色がにじんでいた。(中略)

伸一は言った。

「みんな、やるべきことはたくさんある。しかし、時間は限られているから、ついつい睡眠時間を削ってしまう。それも若い時代には、仕方がない面もあるかもしれないが、体をこわしてしまったのでは、なんにもならない。寝不足は万病のもとであり、事故のもとだ。

病気になったり、事故を起こしたりすれば、自分だけでなく、家族も同志も苦しむことになるし、社会にも迷惑をかけてしまう」(中略)

伸一は、皆を見た。

“忙しくて、十分に睡眠をとるなんて、とても無理です”と言いたげな、困惑した顔の青年もいた。

伸一は、微笑を浮かべて言った。

「では、どうやって、睡眠時間を確保するかです。みんな、それが聞きたいんだね」

青年たちが頷いた。(中略)

「人間は一日のうちで、ボーッとしていたり、身の入らぬ仕事をしている時間が、結構多いものなんです。そうではなく、『臨終只今』の思いで、素早く、全力投球で事にあたっていくんです。

その原動力になるのが真剣な唱題です。特に朝が勝負だ。生命力が強くなれば、価値創造の活力も生まれ、能率を上げる智慧も湧くからね。また、夜遅くまでテレビを見たりして、夜更かしをしないことです。(中略)

仏法は道理です。自己を律してこそ、仏法者なんです。ともあれ、健康管理は自分の責任で行うしかありません。力の限り戦い抜き、わが使命を果たしゆくために、体を大切にするんです」

(「緑野」の章、374~376ページ)

|