|

命ある限り語り抜く

御文

命を法華経にまいらせて仏にはならせ給う(御書1299ページ、南無御書)

通解

一切の仏は命を法華経に奉って仏に成ったのである。

小説の場面から

<学生部員との懇談で、三島由紀夫の自決から、仏法で説く「帰命」に話が移ると、山本伸一は語った>

「命はなんのために使うべきか。大聖人は、法華経のために身命を捧げるべきであると結論されている。(中略)

法華経すなわち、正法のため、広宣流布のために身命を捧げるなかに、成仏という絶対的幸福境涯を確立する道があり、一切衆生を救う直道があるからです。

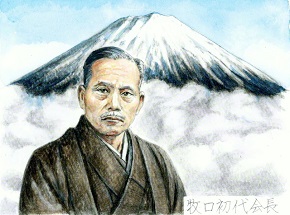

でも、身命を捧げるとは、ただ死ぬということではない。広宣流布のために、全力で戦い抜くことです。そのなかで、熱原の三烈士や初代会長の牧口先生のように、殉教することもあるかもしれない。しかし、広布の使命を果たすために、生きて生きて生き抜き、命ある限り、動き、語り抜くこともまた『帰命』です。

むしろ、“自分は今日一日を、広布のために全力で戦い抜いたのか。妥協はないか。悔いはないか”と問いつつ、毎日、毎日を勝ち抜くなかに、『帰命』の姿があります」(中略)

彼は言葉をついだ。

「私は青年時代、自身の決意を、こう日記につづりました。『革命は死なり。われらの死は、妙法への帰命なり』

わが生涯を広布に捧げよう、戸田先生と生きようと、自ら決めた瞬間でした。(中略)以来、私は、どんな困難があろうとも、微動だにしません。実は、そこにこそ、自身の人間革命、絶対的幸福境涯への道がある」

(「蘇生」の章、67~69ページ)

久遠の使命の自覚

御文

過去の宿縁追い来って今度日蓮が弟子と成り給うか(御書1338ページ、生死一大事血脈抄)

通解

あなたは、過去の宿縁から今世で日蓮の弟子となられたのであろうか。

小説の場面から

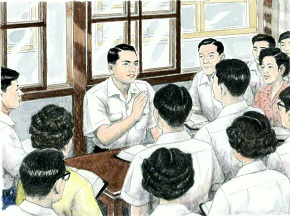

<1955年(昭和30年)8月、札幌での夏季指導の折、山本伸一は御書を拝して同志の勇気を鼓舞した>

「ここは、大聖人様と共に戦う弟子の、深い宿縁について述べられた箇所ですが、今、その御精神を受け継ぎ、広宣流布に生きる私たちにも同じことがいえます。

私たちが今、この時に生まれ合わせ、ここに集って、活動に励んでいるのも、実は、過去世からの深い宿縁によるものなんです。決して偶然ではありません。私たちは、日蓮大聖人と、過去世で広宣流布をしていく約束をして生まれてきた。

しかも、そのために、ある人はあえて貧乏の姿を現じ、ある人は、病気の悩みを抱えて出現してきたんです。

そして、大闘争を展開する、待ち合わせの場所と時間が、昭和三十年八月の札幌だったんです。

皆さんは、それぞれが貧乏や病の宿命を断ち切り、妙法の偉大さを証明するために、この法戦に集ってこられた。その強い自覚をもつならば、力が出ないわけがありません。御本尊に行き詰まりはありません。意気揚々と痛快に戦おうではありませんか!」(中略)

伸一の講義を聴くうちに、メンバーは皆、久遠の使命を自覚し、広宣流布の流れを決する歴史的な闘争に、今、自分が参加している喜びに包まれるのであった。誰もが勇み立った。その歓喜が、戦いの勢いを加速した。

(「蘇生」の章、84~85ページ)

ここにフォーカス 「苦海」を「仏土の海」に

「蘇生」の章に、「水俣病」から立ち上がる同志の姿が克明に描かれています。

「水俣病」は、熊本県水俣市で発生した公害病です。化学工場から海に垂れ流されたメチル水銀が魚介類に蓄積され、それを食べた人が中毒性の神経疾患を発症しました。

山本伸一は、公害問題に対して論文を発表。さらに、研究者と会い、公害について学んでいきます。

1972年(昭和47年)8月、池田先生は公害研究の第一人者・宇井純氏と公害問題へのアプローチなどを巡って、6時間にわたって語り合いました。

対談の折、氏は「被害者の手足となって働いてみると、解決の智慧がわく。庶民と切れたら、学問は終わりです」と語りました。この「庶民と共に」との信念は、先生と深く共鳴するものであり、学会の根本精神です。

公害によって偏見にさらされ、人生を奪われた人の苦しみ、怒りは計り知れません。その「苦海」の中で、水俣の同志は友の幸福を願い、強く生き抜いたのです。

池田先生は、和歌を詠んでいます。「水俣の/友に幸あれ/長寿あれ/仏土の海で/今世を楽しく」

愛する郷土を「苦海」から「仏土の海」に――水俣の友が刻んできた蘇生の軌跡は、後世に生きる勇気を送り続けるに違いありません。

|