|

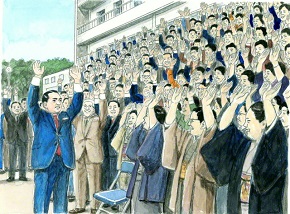

勝利を祝す万歳の大合唱

<1974年(昭和49年)1月、山本伸一は九州へ。公害に苦しみながらも頑張り抜いてきた水俣の友を、鹿児島の九州総合研修所(当時)に招き、全力で励ます>

伸一は、万感の思いを込めて語りかけた。(中略)

「私は、皆さんが、宿命に怯まず、絶望に負けず、自分自身に打ち勝ち、ここに集われたことをよく知っております。皆さんこそ、人生の偉大なる勝利者です。

これからも、さらに、強く、強く、強く、生きて、生きて、生き抜いてください。このなかには、公害による病をかかえた方もいらっしゃるでしょう。

しかし、それに負けずに、強く生き抜いていくこと自体が、人びとの希望となり、仏法の力の証明になります。

苦しみをかみしめてきた皆さんには、幸福になる権利がある。皆さんの手で社会を変えていくんです。

さあ、戦いましょう! 公害を引き起こした、大宇宙に遍満する魔性を、人間の生命の魔性を打ち破るために!」

「はい!」

メンバーの元気な声が返ってきた。

「では、皆さんの大健闘と大勝利を祝して、万歳三唱をしましょう!」

皆、胸を張り、晴れやかに叫びながら、振り上げるように手をあげた。

「万歳! 万歳! 万歳!」

誇らかな声が、霧島の空高くこだました。(中略)

その後も伸一は、水俣の同志への激励を、折あるごとに続けていった。(中略)

公害の被害は、公害を垂れ流した企業が非を認め、多額の補償金や賠償金を出したとしても、決して、それで終わるというものではない。公害病患者の苦しみは続くのだ。

だからこそ公害に泣いた人びとが、生きる勇気を、未来への希望を、呼び覚ましていくことが、何よりも大切になる。また、人間の励ましのスクラムが必要になる。

さらに、公害の根本的な解決のためには、現代文明の在り方を根源的に問い、新たなる人間の哲学を打ち立てなければならない。

そこに、創価学会の果たすべき役割がある。(「蘇生」の章、45~52ページ)

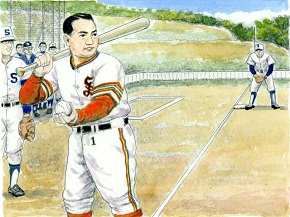

心で勝て 次に技で勝て

<創価大学の硬式野球部は、開学の年にスタート。恵まれた環境とはいえない中で奮闘する部員たちに、山本伸一は陰に陽に激励を重ねた。1975年(昭和50年)5月には、教職員らの親善試合に野球部員を招き、一緒に観戦しながら語り合った>

彼(山本伸一=編集部注)は、期待を込めて野球部員に言った。

「『さすが、創大野球部だ。すがすがしい』といわれるチームになっていくんだよ。創価大学も、野球部も、まだ草創期であり、苦労も多いかもしれない。しかし、その苦労が大事なんだ」(中略)

野球部員が尋ねた。

「試合の流れが一方的になり、追い込まれてしまった場合は、どうしたらいいでしょうか」

「ピンチになった時には、みんなで集まって、心機一転して頑張っていくことだよ。これは、野球の試合でも、人生でも一緒です。戦いで負ける時というのは、相手に負ける前に自分に負けてしまっているものだ。プレッシャーや状況に負けてはいけない。その時こそ、心を一新し、ますます闘志を燃え上がらせていくんだ」

試合が一段落すると、伸一は言った。

「一緒に練習しよう。ぼくがノックをするよ」

野球部員は、伸一がノックするボールを懸命に追った。体当たりで白球に食らいついた。

「うまいねー」

「大したもんだ!」

伸一は、彼らがボールを捕るたびに、声をかけていった。

野球部員が受け止めたのは、創立者の期待と、真心であったのかもしれない。白球を追いながら、目を熱く潤ませる部員もいた。(中略)

創大野球部は、数多くのリーグ優勝を飾り、全国大会でも、好成績を収めるまでになる。また、プロ野球選手も輩出している。

後年、伸一は、野球部の勝利と栄光を願い、次のような指針を贈っている。

「心で勝て 次に技で勝て 故に 練習は実戦 実戦は練習」

創立者とともに、創大の“人間野球”の伝統が築かれていったのである。

(「創価大学」の章、150~152ページ)

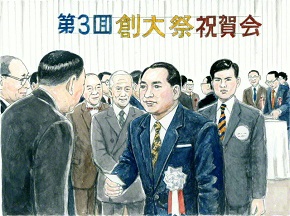

「創大生は私の命なんです」

<1973年(昭和48年)秋に行われた「創大祭」で、各企業の代表や報道関係者らを招き、祝賀会が行われた。山本伸一は来賓のなかに飛び込むように、あいさつに回った>

伸一は、名刺を交換するたびに、こう言って、深々と頭を下げた。

「私が山本でございます。大変にお世話になっております。来年は、一期生の就職活動が始まります。初めてのことですので、ご指導、ご尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」(中略)

彼は必死であった。

“伝統のある他大学に進学していれば、就職も有利であり、多くの学生が、希望通りの企業に就職できるにちがいない。それを、あえて、苦労を承知で、私の創立した新設校の創価大学に来てくれたのだ。

だから、自分が直接、各企業の代表と会い、誠心誠意、創大生のことをお願いしよう。それが創立者である私の義務だ”

伸一は、そう深く心に決めていたのである。(中略)

“七百人の来賓全員とお会いしよう”と、彼は決意していた。

動き、語る伸一の顔には、いつの間にか、汗が噴き出していた。

“そこまでやるのか”と、人は思うかもしれない。しかし、その行動なくして“開道”はない。

道を開くには、まず自らの意識を開くことだ。

彼は、ある来賓には、こう尋ねた。

「『創大祭』をご覧になった、率直な感想はいかがですか」

来賓は語った。

「今、どの大学も、学園祭は、面白ければなんでもよいという風潮が強くなっています。

しかし、『創大祭』は違いました。真面目に研究や調査に取り組み、自分たちの主張を真正面からぶつけている企画が実に多い。また、社会正義に燃える、学生らしい心意気があふれています。卒業生が社会に出るのが楽しみです」

「ありがたいお話です。光栄です。学生たちに伝えます。創大生は、私の命なんです。皆、純粋ですし、限りない可能性をもっています。今後とも、お力添えください」

(「創価大学」の章、253~255ページ)

「今しかない」との思いで

<1971年(昭和46年)6月、山本伸一は北海道を訪問。大沼湖畔に立つ研修所の開所式の前夜、車で周囲を視察していると、東の山の向こうが白く光っているのが見えた>

東の空を見た伸一は、思わず息をのんだ。雲の切れ間から、大きな、大きな、丸い月が壮麗に辺りを圧し、皓々と輝いていた。(中略)

それは、大宇宙が織りなした、“美の絵巻”であった。

“今だ! この瞬間しかない!”

伸一は、車を止めてもらい、傍らにあったカメラに手を伸ばした。(中略)

伸一は、後部座席の窓を開けると、シャッターを切った。

彼は、「一瞬」の大切さというものを、身に染みて感じてきた。広宣流布を進めるうえでも、生きるうえでも、その瞬間、瞬間になすべき“勝負”が必ずある。

伸一は、同志の激励にせよ、仕事にせよ、常に「今しかない」との思いで、奮闘に奮闘を重ねてきた。

人生といっても、瞬間の連続である。ゆえに、「今」を勝つことが、完勝へとつながっていくのだ。(中略)

後続車に乗っていた、聖教新聞の二十代前半の若いカメラマンが走り寄ってきて叫んだ。

「運転手さん。車のエンジンを止めてください」

それから、伸一に向かって言った。

「先生! 車の窓枠に両肘をつけて、カメラを構えていただくと、揺れません」

(中略)

ファインダーをのぞくと、月光の反射で、湖面に金の帯が走っていた。風が吹き抜けるたびに、小さな波が起こり、金の光が明滅した。

静かな湖畔に、伸一がシャッターを切る音が、断続的に響いた。

彼は、さらに湖畔を移動し、フィルム数本分を撮影した。この写真が上手に撮れていたら、同志に贈りたいと思った。

日夜、人びとの幸福のため、社会のために献身する同志たちと、大自然がもたらした束の間の美の感動を分かち合い、励ましを送りたかったのである。

(「開花」の章、310~312ページ)

|