|

【物語の時期】 1969年(昭和44年)5月3日~1970年11月8日

「智勇」の章

1969年(昭和44年)5月3日の本部総会の席上、山本伸一は来年の5月3日までの目標として、750万世帯の達成を発表する。また、71年(同46年)の開学をめざす創価大学に、「人間教育の最高学府たれ」など、三つのモットーを示す。さらに、過激化し、混迷する学生運動に言及。自由主義、共産主義を止揚する人間主義に立脚した、「第三の道」を開くように提案する。

彼は、学生運動の行方に、常に心を砕き続けてきた。月刊誌に次々と学生運動についての原稿を寄せ、大学紛争の根本原因は、教授らに学生への愛情と信頼がなかったところにあると述べ、学生には、暴力では真の社会改革はできないと強調。また、三権分立に教育権を加えた「四権分立」構想を提唱する。

夏季講習会の折、男子学生部は、大学の自治を奪う「大学立法」に反対する全国野外統一集会を行う。伸一も参加し、自らデモの先頭にも立つ。

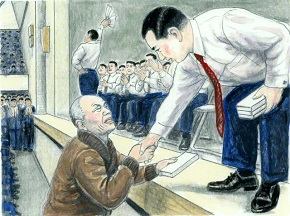

学生運動の「第三の道」を開くために、智勇兼備の学生部員が立ち上がり、10月19日、新学生同盟の結成大会が開かれる。これは後の学会の平和運動の先駆的試みとなっていく。

「使命」の章

1969年(昭和44年)、広布の緑野に、多彩な「使命」の花が、新たに咲き始める。

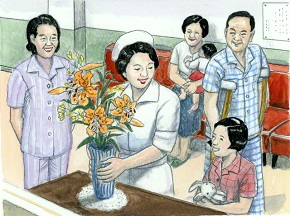

当時、看護師の過重労働から病院でのストライキが起こるなか、6月6日、女子部の看護師メンバーによる白樺グループが結成される。それは、メンバーに新たな使命の自覚を促し、限りない勇気と誇りを与えた。彼女たちは、「生命の世紀」のパイオニアとして、人間主義の看護をめざし、奮闘していく。

7月、第6回全米総会を記念するパレードに、日本から富士鼓笛隊が出場。そこには、体の不調を克服して臨んだメンバーなど、乙女らの青春勝利のドラマがあった。また、56年(同31年)7月の鼓笛隊結成以来の歴史がつづられていく。アメリカでの公演の大成功を聞いた伸一は、心で「世界一の鼓笛隊万歳!」と叫び、「平和の天使」たちを称賛する。

8月17日、夏季講習会の折、文芸部が結成される。伸一は、“「文は生命」であり、「文は魂」であり、また「文は境涯」である”と指導。新しきルネサンス(文芸復興)の担い手が、陸続と育つことを願い、全魂を込めて激励する。

「烈風」の章

12月下旬、伸一は、関西指導へ。だが、急性気管支肺炎による高熱と咳が彼をさいなむ。

医師も危ぶむ容体のなか、21日、和歌山での幹部会に出席。死力を振り絞ってメンバーを励まし、気迫あふれる学会歌の指揮を執る。伸一の生命を賭しての激闘は、同志の闘魂を燃え上がらせ、民衆勝利の歴史を開く。

この頃、学会が、学会批判書の出版を妨害したとして、非難の集中砲火を浴びていた。学会の幹部が著者を訪ね、臆測ではなく、事実に基づいた執筆を要望したことなどが、言論弾圧とされたのである。やがて、国会を舞台にしての、学会と公明党、さらには伸一への攻撃となっていく。

その背景には、学会の大発展、そして公明党の大躍進に危機感を抱いた、既成の宗教勢力、政治勢力の動きもあった。

その中で学会は、1970年(昭和45年)1月、当初の目標より早く、会員750万世帯を突破する。

伸一は、打ち続く試練の「烈風」に向かい、社会の模範となる理想的な学会をつくろうと心に期す。

「大河」の章

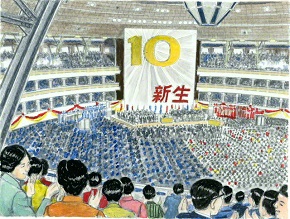

1970年(昭和45年)5月3日、伸一の会長就任10周年となる本部総会が開かれる。席上、彼は、広宣流布とは“流れそれ自体”であり、“妙法の大地に展開する大文化運動”であると訴える。

また、言論問題に触れ、学会を正しく理解してほしいとの個人の熱情が、出版を妨害されたとの誤解を招いてしまったことに謝意を表した。

さらに、学会の組織形態について、紹介者と新入会者のつながりで構成された「タテ線」から、地域を基盤としたブロック組織の「ヨコ線」へと移行することを発表する。

この総会をもって学会は、「大河」の時代へと入り、新しき前進を開始した。

伸一は21世紀を見据え、若い世代の中核となる人材の育成に全力を傾ける。6月、高等部、中等部、少年・少女部の代表の研修会を開き、人材グループ「未来会」を結成する。

9月、聖教新聞社の社屋が落成。11月8日には、第2回全国通信員大会が行われる。伸一は、聖教の幹部に“通信員と配達員こそ新聞の生命線”と訴え、自身も皆の先頭に立って、言論戦を展開しようと決意する。

聖教新聞 創刊からの主な歩み

「大河」の章では、1970年(昭和45年)9月に行われた聖教新聞本社屋の落成式の模様がつづられている。聖教新聞は、読者、配達員、通信員、新聞長をはじめ、多くの方々の真心に支えられ、歴史を刻んできた。

聖教新聞社 発展の軌跡

①学会本部の移転に合わせて信濃町へ

1953年11月、学会本部が西神田から信濃町へ。聖教新聞社も市ケ谷のビルから学会本部内に移った

②本部に隣接する建物を社屋に改築

学会本部の隣接地にあった2階建ての建物。これが改装され、聖教新聞社屋となった(1957年8月)

③創刊10周年に3階建ての社屋が完成

創刊10周年に当たる1961年の5月、新社屋が完成。日刊化への移行など、聖教は大きな飛躍を遂げていく

④近代設備を備えた建物へ

コンピューター室や電送写真室など、近代設備が備わった聖教新聞本社屋が完成(1970年9月)

⑤「創価学会 世界聖教会館」がオープン

今年11月18日にオープンした「創価学会 世界聖教会館」。機関紙・誌の編集室のほか、礼拝室となる「言論会館」、展示室などが設置されている

|