|

偉大な戦友に最敬礼!

<1968年(昭和43年)9月8日、日大講堂で開催された学生部総会の席上、山本伸一は、「日中国交正常化提言」を発表。国内外のメディアで取り上げられ、日中友好に取り組んできた人たちは称賛を惜しまなかった>

しかし、反響は、決して共感と賛同だけではなかった。伸一が予測していたように、彼は、激しい非難と中傷にさらされなければならなかった。

学会本部などには、嫌がらせや脅迫の電話、手紙が相次いだ。

街宣車を繰り出しての、けたたましい“攻撃”もあった。(中略)

提言は、伸一が、アジアの平和を願う仏法者としての信念のうえから、命を賭しても新しい世論を形成し、新しい時流をつくろうとの決意で、発表したものだ。

だから、いかなる中傷も、非難も、迫害も、弾圧も、すべて覚悟のうえであった。伸一に恐れなど、全くなかった。

だが、妻の峯子や子どもたちのことが、気にかかった。家族にも、何が起こってもおかしくない状況であったからだ。

“私は死を覚悟しての行動である。だから何があってもよい。しかし、妻や子どもたちまで、危険にさらされるのは、かわいそうだ。せめて、家族には無事であってもらいたい”

伸一は、夜、帰宅し、妻や子どもたちの姿を見ると、今日も無事であったかと、ほっと胸を撫で下ろす毎日であった。

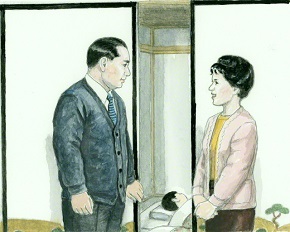

ある時、家族を案じる彼に、峯子は微笑みながら言った。

「私たちのことなら、大丈夫です。あなたは、正しいことをされたんですもの、心配なさらないでください。子どもたちにも、よく言い聞かせてあります。

私たちも十分に注意はします。でも、何があっても驚きません。覚悟はできていますから」

穏やかな口調であったが、その言葉には、凜とした強さがあった。

伸一は、嬉しかった。勇気がわいてくるのを覚えた。

それは、彼にとって最大の励ましであった。戦友――そんな言葉が伸一の頭をよぎった。

彼も微笑を浮かべ、頷きながら言った。

「ありがとう! 偉大な戦友に最敬礼だ」

(「金の橋」の章、75~76ページ)

無名無冠の大功労者

<9月、山本伸一は北海道・稚内へ。指導会の会場には、利尻島の広布を必死に切り開いてきた堀山夫妻の姿があった>

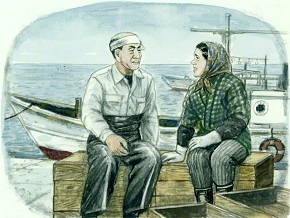

常に同志の悩みに耳を傾け、素朴だが、誠心誠意、激励を続ける堀山夫妻は、皆から、「トッチャ」(父ちゃん)「カッチャ」(母ちゃん)と呼ばれ、慕われていった。

ある年、利尻島では不漁が続いた。

生活は逼迫していった。一方、本土では大漁続きだという。仕方なく出稼ぎに行くことにした。(中略)気がかりは、同志のことだった。

大漁であった。毎日、無我夢中で働いた。しかし、仕事を終え、ホッと一息つくと、二人で交わす言葉は、島に残っている同志のことばかりであった。

生活苦にあえぐ人、目の不自由な人、足が悪くて動けない人……。皆、入会して日も浅く、信心への強い確信があるとはいえなかった。(中略)

日ごとに不安が募り、もはや、居ても立ってもいられなくなった。

「トッチャ、帰ろう! 島さ、帰るべ。いくら金を儲けてもしぁねぇべさ」

二人は決めた。

“おらだぢを頼りにしている同志がいる。どんなに生活が苦しくってもいい。広宣流布のため、同志のために、利尻で暮らそう。それが、おらだぢ夫婦の使命だと思う”

夫妻は島に戻った。(中略)

同志のために、島のために――それが、堀山夫妻の生きがいであり、活動の原動力であった。苦しみに泣く人がいると聞けば、いつでも、どこへでも飛んでいった。一緒に涙を流し、抱き締めるようにして、励ましの言葉をかけた。また、悩みを克服した同志がいれば、手を取って喜び合った。

二人は、貧しい平凡な庶民であった。しかし、島の人びとを守り抜こうとする気概と責任感は、誰よりも強かった。(中略)

堀山夫妻の入会から十一年、夫妻をはじめ、草創の同志の命がけの苦闘によって、利尻島にも、地域広布の盤石な基盤ができ上がったのである。

“華やかな表舞台に立つことはなくとも、黙々と献身してくださる無名無冠の同志こそが、学会の最大の功労者なのだ。ゆえに私は、その方々を守り、讃え、生涯を捧げよう”

それこそが、山本伸一の決意であった。

(「北斗」の章、143~146ページ)

正義と真実を語り抜け

<鹿児島の奄美大島の、ある村では、学会員に対する迫害が続き、1967年(昭和42年)6月には、村から名瀬市(現・奄美市)まで、学会排斥を叫ぶデモが行われた>

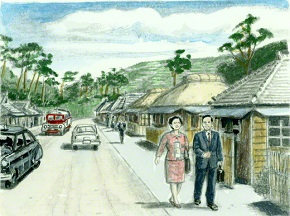

奄美総支部長の野川高志は、デモの前日、中学三年生の娘の輝子を呼んで言った。

「明日、名瀬に行く。お前に見せたいものがあるから、一緒に来い!」

当日、輝子は、何を見せてくれるのだろうと思いながら、父と一緒に名瀬に向かった。

街の大通りに立っていると、長い車の列がやって来た。車からスピーカーで、「平和を乱す折伏を許すな!」などと、盛んに、がなり立てていた。

輝子は、怖かった。でも、それ以上に憤りを覚えた。

「お父さん。どうしてなの! なぜ、学会がこんな目にあわなければいけないの!」

父の高志は言った。

「ともかく、この光景をよく胸に焼き付けておくんだ。父さんも、島の学会員さんも、島の人たちの幸福のために懸命に戦ってきた。正しいことをしてきた。でも、だからこそ、こんな仕打ちを受け、攻撃をされるんだ。正しいことだから、みんなが認めて、讃えてくれるわけじゃあない。むしろ、大反対がある。

お前は、この悔しさを決して忘れずに、学会の正義と真実を語り抜け! そして、いつか必ず、お前たちの手で、奄美を幸福の楽園にするんだ。広宣流布の理想郷にするんだ。それが、学会っ子の使命だぞ」

列をなした車のなかから、大きな声が響いた。

「村の平和を乱す宗教は出ていけ!」

野川輝子は、ギュッと唇をかみしめ、その車を睨んだ。父親の高志が、彼女の肩を叩いてなだめた。

「彼らはいつか、今日のことを、きっと恥じるようになるさ。また、そうしていかなくてはならない。

そのために、お前たちが学会のすばらしさを証明し、みんなを最高の理解者、味方にしていくんだ。いいな!」(中略)

その衝撃的な光景は、痛憤の思い出として、若い魂に焼き付けられていったのである。(「光城」の章、247~248ページ)

信仰は不屈の力の源泉

<1969年(昭和44年)2月、山本伸一は沖縄指導へ。名護総支部婦人部長・岸山富士子を励ました。岸山と夫の幸徳はこれまで、打ち続く人生の試練を乗り越えてきた>

夫妻は、来る日も、来る日も弘教に歩いた。(中略)鼻先でせせら笑われることも多かった。だが、毅然としていた。富士子は、胸を張って言った。

「私たちは、長男を病気で亡くし、さらに火事で、娘二人を失いました。皆さんにも、ご迷惑をおかけしました。

でも、めげずに立ち上がりました。(中略)信心をしても、人生にはさまざまな試練があるものです。考えられないような、大きな悲しみに出あうこともあると思います。

それでも、どんなことがあろうが、負けずに生きていく力の源泉が信仰なんです。私たちは、必ず幸福になります。見ていてください」

その叫びが、次第に、人びとの疑念を晴らしていった。(中略)

富士子は思った。

“人生は苦悩の連続かもしれない。でも、苦悩即不幸ではない。仏法は「煩悩即菩提」「生死即涅槃」と説くではないか。長男も、二人の娘も、私にそれを証明させるために、亡くなったにちがいない。いや、その使命を、私に与えるために生まれてきたのだ”

彼女は、今は亡きわが子たちに誓った。

“母さんは、自分の生き方を通して、信心の偉大さを証明してみせる。負けないよ。何があっても負けないからね。お前たちの死を、決して無駄にはしないから……”

(中略)

夫妻は、一歩も引かずに頑張り通した。やがて、名護は総支部へと発展したのである。

また、夫妻は、社会に迷惑をかけたのだから、その分、社会に尽くそうと、地域への貢献に力を注いだ。

そして、後年、幸徳は地域の老人クラブの会長として、富士子は市の婦人会の会長や民生委員・児童委員などとして活躍し、信頼の輪を広げていくことになるのである。(「楽土」の章、369~371ページ)

|