| 女子部編 2020年07月18日 |

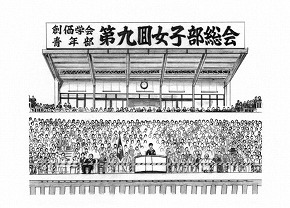

苦労をも楽しむ人が人生の達人 <1961年(昭和36年)7月、山本伸一は長野で行われた「華陽会」の野外研修で人生の在り方について指導する> 「今日は、心身ともに鍛えて帰ってください。また、存分に遊び、楽しんで、大いに英気を養ってください。 人生を最高に楽しむということも、仏法に通じます。 大聖人は、あの佐渡の地にあっても、『流人なれども喜悦はかりなし』(御書1360ページ)と仰せです。 御本仏の大境涯、大確信から発せられた御言葉ですが、大聖人は、流罪という大苦難のなかでも、大歓喜を感じておられた。 どんな環境にあっても、人生を楽しみきっていけるのが信心です。戸田先生は、成仏というのは、生きていること自体が、楽しくて、楽しくてしょうがないという境涯であると、よく語っておられた。 人間の人生には、苦労はつきものです。学生のうちは、勉強しなければならないし、会社に入れば、働かなければならない。 (中略)しかし、そのなかに、意義を見いだし、生きがいをつくり、目標を定め、はつらつと挑戦し、苦労をも楽しみながら、瞬間、瞬間を最高に有意義に、楽しみきって生きていける人が、人生の達人なのです。 結局、幸福とは、外にあるのではない。私たちの心のなかにある。それを教えているのが仏法です」(中略) 「女子部は学会の花なんだから、いつも、このように楽しく、そして、常識豊かに、活動を進めていくことです。 誰が見ても、明るく、さわやかでいいなと思えることが、信心のすばらしさの証明になるからだよ」 (第4巻「立正安国」の章、257~258、263ページ) 唱題こそ絶対的幸福境涯の源泉  <61年(同36年)11月、第9回女子部総会で伸一は、女子部幹部が思索し、議論を重ねてきた絶対的幸福境涯を確立する方途について語る> 「相対的幸福」とは、経済的な豊かさや社会的な地位など、自分の外の世界から得られる幸福である。そんな幸福は、ひとたび環境条件が変われば、いともたやすく崩れ去ってしまうものだ。 これに対して、「絶対的幸福」とは、いかなる困難や試練にも負けることなく、生きていること自体が楽しくてしようがないという境涯の確立である。 彼女たちは、戸田城聖が、山本伸一が、常に訴えてきた“幸せ”とは、この「絶対的幸福」にあったことを知ったのである。 そして、具体的には、日々、力強く唱題に励みながら、“妙法”という確かな生命の軌道に乗り、自身の人間革命をめざして、生き生きと生活に、学会活動に取り組んでいくなかに幸福があるとの、結論となっていった。 一人ひとりのメンバーは、皆、それぞれ、深刻な悩みを抱えていた。しかし、彼女たちは、真剣に信心に励み、広宣流布の使命に生きようとしている時には、生き抜く喜びを実感していた。 それは「絶対的幸福」に至る、確かなる生命の手応えといってよい。(中略) 伸一は、信仰の目的について語っていった。(中略) 「どうすれば、その絶対的幸福境涯を確立することができるか。その方途を示されたのが日蓮大聖人であり、それは、御本尊への唱題以外にありません。簡単といえば、これほど簡単なことはないし、万人に幸福の道を開いた、これほど偉大なる仏法、大哲理はありません」 (第5巻「勝利」の章、230~231、241~242ページ) “豊かな心”育む生き方の哲学を  <77年(同52年)5月、熊本文化会館の屋上にある庭園で伸一は、女子部の職員らと懇談する> 「戸田先生は、常に、『女子部は教学で立ちなさい』と言われていた。それは、幸福になっていくためには、生命の法理に立脚した人生の哲学が不可欠だからなんです。また、本当の意味で、女性が人間として自立していく道が、そこにあるからなんです」 かつて、女性は、幼い時は父母に従い、結婚してからは夫に従い、老いてからは子に従うべきであるとされていた。 近代の女性たちは、そうした服従の綱を断ち、自立の道を歩もうとしてきた。「女性の世紀」を展望するうえで大事なことは、その自立の道が、真の幸福の道へ直結していくことであろう。 本当に一つ一つの物事を自分で考え、判断しているだろうか。周囲の意見や、流行、大勢などに従ってはいないか。それが、何をめざし、どこに向かっていくかを深く考えることもなく、ただ、みんなから遅れないように、外れないようにと、必死になって追いかけて、生きてはいないだろうか。 本当の幸福は、自分で創り上げていくものだ。誰かから与えられるものではない。自分の外に求めた幸福は、時とともに、いつか崩れ去ってしまう、束の間の幸福である。幸福になるには、「幸せとは何か」を明らかにした「哲学」が必要になる。「哲学」というのは、生き方の根本となる考え方である。日蓮大聖人は、教えてくださっている。 「蔵の財よりも身の財すぐれたり身の財より心の財第一なり」(御書1173ページ)と。 お金も必要であろう。健康や技能も大事である。しかし、最も大切なのは、心の財、つまり、強く、豊かな心だ。 (第25巻「人材城」の章、316~317ページ) 試練に打ち勝つ「強さ」培う信心  <78年(同53年)3月、伸一は東京・立川文化会館で行われた女子部のブロック長会に出席し、信心の意味について訴える> 人生は、決して平坦ではない。若い時代の幸せが、永遠に続くとは限らない。 結婚してから、夫の仕事の問題や病、家庭不和、あるいは、子育てなどで、悩み苦しむこともある。それに打ち勝つ強さを培い、未来にわたる福運を積んでいくための信心である。(中略) 「皆さんが担当しているブロックの部員さんのなかには、仏法はすごいと感じていても、“人に信心していると言うのが恥ずかしい”と思っている方もいるかもしれない。しかし、勇気をもって、その弱さを打ち破っていくことが大事なんです。 幸福の王女という主役を演じるのに、恥ずかしがって舞台の袖にいたのでは何も始まりません。強く生き抜いていくうえで必要なのは勇気です。人生のあらゆる局面を左右するのは、勇気があるかどうかであると言っても過言ではありません。 その勇気の心を磨いていくのが、信仰なんです。学会活動なんです。 御書に『随力弘通』『随力演説』とありますが、各人の力に随って、仏法への率直な思いを、自分らしく、自分の言葉で、周囲の人に語っていけばいいんです。自身の崩れざる幸福のために、女子部の皆さんは勇気を奮い起こしてください。 広宣流布の未来は、皆さんたち青年部に託す以外にない。女子部がいるだけで、組織は花園になります。希望の光に包まれます。女子部、頼むよ。皆さんを見守っていきます」 父の祈りにも似た言葉であった。 (第26巻「奮迅」の章、419~420ページ) 女子部への指針 自分を大切に! 聡明な人生を! 価値ある青春を! 皆さんが幸福になるための信仰であり、学会なのである。 (指導集『青春の光彩Ⅱ』)  創価女子会館開館3周年記念協議会に出席し、ピアノを演奏(2009年、東京・信濃町で) |