| 多宝会編 21年03月20日 |

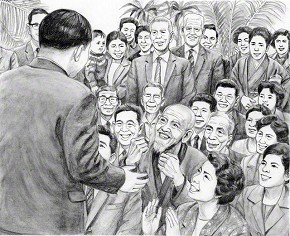

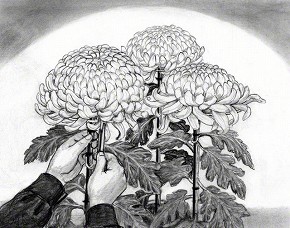

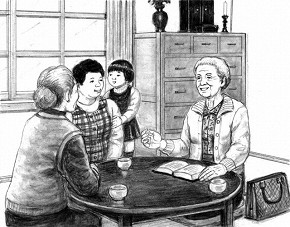

生ある限り使命に燃えて! <1969年(昭和44年)2月、山本伸一は沖縄へ。恩納村の伊武部ビーチで、集った高齢の同志をたたえ励ました> 「年をとっても、人びとの幸福を願い、希望に燃えて、はつらつと広宣流布の活動に励んでいること自体、人生の勝利の実証なんです。 世間の人たちの関心というのは、若い時には、どうしても、社会的な地位や名誉、財産などに向けられます。しかし、一定の年齢になれば、関心も、価値観も、異なってきます。そして、社会的な肩書がどうであるとか、大豪邸に住んでいるといったことには、若い時のようには、意味を感じなくなるものです。それよりも、健康であることの大切さや、生きがいをもって、心豊かに明るく生きていることの尊さなどを、痛感するようになります。 したがって、お年寄りの同志の皆さんは、その元気な姿自体が、自分のありのままの生き方自体が、信心のすばらしさの証明になります。ですから、自信をもって、仏法を語り抜いてください。生涯、広宣流布の使命に生き抜き、後輩たちに、『信心、かくあるべし』との模範を示しきっていってください」(中略) 「牧口先生の入信は五十代後半でした。そして、獄中で亡くなられるまで、大闘争の連続でした。生涯が広宣流布の道です。 荘厳な夕日は、明日の晴天を約束します。同様に、最後まで、この世の使命を果たし抜いて、見事な人生の総仕上げをしていくならば、来世は、福徳に満ちあふれた、黄金の人生が待っています。大空を紅に染める太陽のように、生ある限り、自らを燃焼させきっていこうではありませんか」 (第13巻「楽土」の章、354~355ページ) 後輩を守り抜くとの決意で  <77年(同52年)5月、伸一は山口県を訪問。懇談会で草創の同志に、後継者の育成について指導する> 「若いということは、さまざまな可能性をはらんでいるとともに、当然、未熟な面があります。先輩の皆さんが、そこをつついて、『力がない』とか、『私は、あの年代の時は、もっと頑張ったのに』と言っているようでは駄目です。また、『私に相談がなかった』とか、『聞いていない』などと、へそを曲げるようなことがあってはなりません」(中略) 先輩が立派であったかどうかは、後輩の姿に表れる。したがって、先輩が後輩の未熟さを嘆くことは、自らの無力さ、無責任さを嘆いていることに等しい。 伸一は、少し厳しい語調で言葉をついだ。 「先輩は菊作りであり、後輩は菊です。ゆえに、もし、組織の中心者になった後輩が、力を発揮できないとしたら、それは、先輩幹部が悪いんです。先輩が後輩を育てもしなければ、全力で応援もしていないからです。どうか、皆さんは、“後輩のリーダーは、私が守り抜く”との決意に立ってください。 たとえば、県長でも、あるいはブロック長でも、新しい中心者が誕生したら、『今度の県長は、若いがすごい人だ!』『あのブロック長は、大変な人材だ。みんなでもり立てていこう!』と言って、率先して応援していくんです。 そして、その中心者に、『どんなことでもやらせていただきますから、遠慮なく、相談してください』と言ってごらんなさい。草創の大先輩が、こぞって、そう言って応援してくれたら、若い人は、どんなに活動しやすいか。それが、真実の先輩幹部です。それが、創価家族の世界です」 (第25巻「共戦」の章、158~159ページ) “いよいよ”の心意気で挑戦  <78年(同53年)11月、聖教新聞に当時の指導部歌「永遠の青春」の歌詞と楽譜が掲載された。伸一は同志に、生涯、広宣流布の闘魂を燃やし続けてほしかった> 青年時代から悪戦苦闘を乗り越え、懸命に学会活動に励んできたとしても、高年になって、広布への一念を後退させてしまうならば、人生の大勝利を飾ることはできない。(中略) 多くの人は、年を取れば、組織の正役職を若い世代に譲ることになる。それは、組織を活性化させるうえでも大切なことである。しかし、役職を交代したからといって、“あとは若い世代が頑張ればよい”と考え、学会活動に情熱を燃やせなくなってしまうならば、それは己心の魔に負けている姿であろう。 いかなる立場になろうが、組織の中心者と心を合わせ、広宣流布のために、自分のなすべきことを見つけ、創造し、そして行動していくのだ。「さあ、これからが本番だ!」と、“いよいよ”の決意で、新しき挑戦を重ねていくのだ。それが“創価の心”である。 年齢とともに時間的なゆとりも生じよう。個人指導や仏法対話、地域友好・貢献にも、より多くの時間を費やすことができる。 また、失敗も含め、積み重ねてきた豊かな人生経験は、人びとを励ますうえでも、仏法を語るうえでも、大きな力となる。人生のすべてが生かせるのが信心なのである。 たとえ足腰の自由が利かなくなったとしても、電話や手紙などで人を励ますことはできる。さらに、皆の幸せを願って唱題することもできる。決して無理をする必要はない。大事なことは、戦う心を忘れないことだ。 人生も社会も、諸行無常である。しかし、生涯、誓いを胸に、同志と共に広宣流布に生き抜くなかに、生命の大法に立脚した常楽我浄の人生があるのだ。 (第29巻「常楽」の章、83~84ページ) 人格の光彩こそ信心の実証  人びとが幸せな晩年を送っていくためには、年金や就労、介護などの問題とともに、各人が、いかなる人生観、死生観をもって、生き生きと創造的に日々を過ごしていくかが、重要なテーマとなる。つまり、人間の心の在り方が問われるのだ。 仏法という生命の法理を人生の哲学として、友のため、地域のために、はつらつと汗を流す信心の先輩たちの姿は、老後の生き方の模範を示すものとなろう。 伸一は、人生の年輪を刻んできた同志に、信心の見事な実証を示してほしかった。 晩年における最高最大の信心の実証とは何か――財力や地位、名誉等ではない。ありのままの人間としての人格の輝きにある。 皆を包み込む温かさ、人を思いやる心、大いなる理想への不屈の信念、飽くなき向上心――それらが育む精神の光彩こそが、人格の輝きといってよい。 それは、紅葉の美に似ているかもしれない。 木々は、深雪に耐えて芽を出し、天高く伸びよう伸びようと枝を張り、葉をつけ、灼熱の太陽に自らを鍛える。やがて、その帰結が炎の紅葉となる。そして、葉が落ちる瞬間まで、自身を赤々と燃やす。見る人に幸せを送ろうとするかのように。 紅葉は人生の晩年の象徴であり、生の完全燃焼がもたらす、鮮やかな彩りの美といえよう。その円熟した美しさは、青葉の青春に勝るとも劣らない。 信心の先輩たちが、人格の光彩を増し、人びとから慕われ、信頼、尊敬されていくならば、それがそのまま、広宣流布の広がりとなっていく。 そうした方々の存在こそ、全同志の誇りであり、創価の無上の宝である。 (第29巻「常楽」の章、86~87ページ)  1978年(昭和53年)5月14日、池田先生は、長年、広布に駆けてきた広島の壮年らと記念のカメラに納まった(鹿児島・九州研修道場<当時>にて) 「永遠の青春」より ああはるかなる あの地にも 我はとびゆき 抱きたり わたしは歩みて 共に泣く この世の思い出 幾度か ああ法戦に 我勝てり |