| 壮年部編 21年02月19日 |

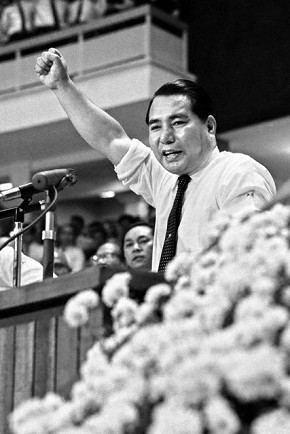

壮年の大情熱が皆に勇気与える <1966年(昭和41年)3月5日、壮年部の結成式が行われる。山本伸一は、この日を胸躍らせて待っていた> 広宣流布という壮大なる建築の柱は壮年であると、伸一は確信していた。日蓮大聖人の時代、在家の中心となって活躍していたのは、いずれも壮年信徒であるからだ。 たとえば、鎌倉の中心人物であった四条金吾が、竜の口の法難で、殉死の覚悟で大聖人のお供をしたのは、四十歳ごろである。そして、極楽寺良観の信奉者であった主君の江間氏を折伏し、所領を没収されるなどの迫害が打ち続くなか、果敢に戦い抜いたのは、四十代半ばからである。 しかし、四条金吾というと青年信徒の印象が強い。それは、彼が大聖人に帰依したのが二十七歳ごろであったせいもあるが、何よりも広宣流布への一途さ、真剣さ、大情熱が、青年を思わせるからであろう。 壮年の「壮」は、本来、「盛ん」の意味である。ゆえに、壮年は、沈着、冷静ななかにも、大情熱を秘めた、勇気の人、活力の人、行動の人でなければならない。 四条金吾だけでなく、下総(千葉・茨城県の一部)方面の中心であった、富木常忍、大田乗明、曾谷教信も壮年である。(中略) この壮年たちが、今こそ立ち上がろうと、勇猛果敢に戦い、同志を励ましていったからこそ、大法難のなかでも確信の柱を得て、多くの人びとが、信仰を貫き通せたにちがいない。 壮年がいれば、皆が安心する。壮年が立てば、皆が勇気を燃え上がらせる。 壮年の存在は重い。その力はあまりにも大きい。 (第10巻「桂冠」の章、382~383ページ) 師弟共戦の広布の道を生き抜け  <76年(同51年)、伸一の入信記念日である8月24日を、創価学会として「壮年部の日」とすることが決定された> 八月二十四日という日には、伸一の忘れがたい思い出が刻まれていた。この日は、彼の入信記念日であるだけでなく、生涯、戸田の弟子として、久遠の師弟の道に生き抜くことを、深く決意した日であったのである。 ――入信三周年を迎えた五〇年(同二十五年)のこの日に、戸田は、学会の理事長辞任の意向を、発表したのだ。(中略)八月二十四日、東京・西神田の学会本部で法華経講義を行ったあと、理事長を辞任することを告げたのである。後任の理事長も発表された。夢にも思わなかった突然の事態に、参加者の戸惑いは大きかった。 伸一も、動揺を隠せなかった。“創価学会は、そして、広宣流布は、どうなってしまうのか……” 彼は、戸田に尋ねた。これから自分の師匠は新理事長になるのか、と――。戸田は、明確に答えた。 「いや、それは違う! 苦労ばかりかけてしまう師匠だが、君の師匠は、ぼくだよ」 伸一は、この一言を、全生命で確かめたかったのである。彼の胸には、言いしれぬ喜悦がほとばしった。 “ぼくの師匠は、先生なんだ。先生なんだ。これでよし!” 彼は、この日、戸田を生涯の師匠と定め、守り抜くことを誓ったのである。 伸一も既に壮年となった。彼は、全壮年部員が、自分と同様に、師弟共戦の誓いを立て、生涯、広宣流布の大目的に生き抜いてほしかった。そこに、無上の人生道があるからだ。また、そうなれば、学会は盤石であり、永遠に栄えゆくことは間違いないからだ。 (第23巻「敢闘」の章、352~354ページ) 「健康第一」で価値創造の日々を  <78年(同53年)5月、伸一は東北平和会館(当時)での宮城県幹部会に出席した。席上、健康の問題について触れた> 「壮年になり、しかも、五十代、六十代となった場合には、心はいくら青年でも、体はそうはいきません。したがって、『健康第一』を心がけてください。 そして、“広宣流布のために、体を頑健にしてください。また、必ずそうしていきます”と、御本尊に強盛な祈りを捧げていくことです。 地涌の菩薩である大勢の会員を守り、仏法の偉大さを証明するためにも、皆さんには、健康であり続けていただきたい。自分の体は、よく自分で調整し、人生を楽しみながら、生き抜いてほしいんです。(中略) たとえば、血圧が高いとします。その場合には、『信心で治す。医者には行かん』なんて言っていないで、速やかに医師の診察を受け、指示に従い、健康管理に努めるべきです。 もちろん、祈りは大事です。祈りを根本にすれば、医師は偉大なる諸天善神の働きをするからです。でも、疲れ切った時には、題目三唱で終わらせることがあってもいいんです。 早期に休養を取れば、早く体力は回復します。そうなれば家族も苦しまなくてすむし、同志も安心します。最も価値的に、知恵を働かせていくのが、仏法者なんです」 日蓮大聖人は「賢きを人と云いはかなきを畜といふ」(御書1174ページ)と仰せである。人として生き、広宣流布を進めていくうえでも、必要なのは賢明さである。ましてや「創価」とは、価値創造を意味する。ゆえに、日々、価値的に生きるための、創意、工夫を重ねていくのが、学会員の在り方といえよう。 (第27巻「求道」の章、359~360ページ) 一人一人が地域貢献の推進力に  <78年(同53年)7月、伸一が作詞作曲した壮年部歌「人生の旅」の歌詞と楽譜が発表された。そこには、壮年への大きな期待があった> 伸一は、壮年部が地域に積極的に関わり、活躍する時こそ、地域広布の総仕上げの時代であると考えていた。 学会にあっては、草創の時代から、地域での活動の推進力は、主に婦人であった。家事や育児などに追われながら、学会活動に励むとともに、隣近所のために心を尽くし、交流を重ね、地域に信頼の基盤を広げてきた。 しかし、二十一世紀には、いよいよ壮年部が、本格的に地域へ躍り出る時代が到来するのだ。壮年の力で、学会の盤石な組織を築き上げ、さらに、地域社会のかかえるさまざまな問題の解決にも真っ向から取り組み、わが地域に人間共和の城を築き上げていくのだ。 かつては、定年後の生活を“余生”ととらえる人が多かった。しかし、これからは、長年培ってきた力をもって、地域に、希望を、活力を与える“与生”であらねばならない。 仏法即社会であり、地域広布即地域貢献である。一人ひとりが、地域のため、人びとのために、何ができるかを考え、果敢に貢献の行動を起こしていくなかに、幸せの拡大があり、広宣流布の建設もあるのだ。 日蓮大聖人は仰せである。 「一切衆生の異の苦を受くるは悉く是れ日蓮一人の苦なるべし」(御書758ページ) 人びとが苦しむ問題があれば、それをわが苦ととらえ、その解決のために奮闘していくのが、仏法者の生き方といえる。壮年が、その使命を自覚し、地域建設の中核となり、推進力となっていってこそ、わが地域の建設も、繁栄も、勝利もある。 (第28巻「広宣譜」の章、41~42ページ) 滝の詩 1971年(昭和46年)、池田先生は青森・奥入瀬の滝の雄姿を詩に詠んだ。 「滝の詩」 滝の如く 激しく 滝の如く 撓まず 滝の如く 恐れず 滝の如く 朗らかに 滝の如く 堂々と 男は 王者の風格を持て  1969年(昭和44年)11月10日、壮年部幹部会で池田先生は、広宣流布の要(かなめ)である壮年部を全力で励ました(東京・日大講堂で) |