| 婦人部編 21年01月21日 |

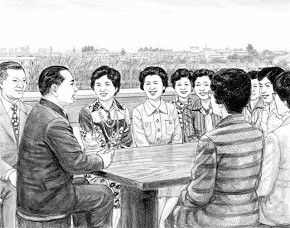

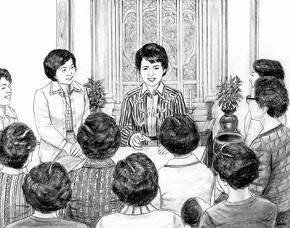

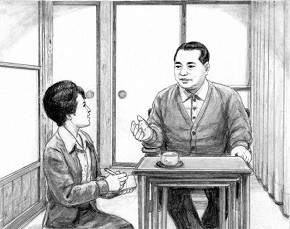

| 輝け! 幸福の光送る希望の太陽よ 母の思いを共通の平和思想に!  <1976年(昭和51年)8月、山本伸一の詩に曲をつけた「母」の歌が完成した。そこには、全ての母に対する伸一の思いが込められていた> 母が、確固たる人生の根本の思想と哲学をもつことが、どれほど人間教育の力となるか。人間完成へと向かう母の不断の努力が、どれほど社会に価値を創造するか。母が、境涯を高め、聡明さを身につけていった時、母性は、崇高なる人間性の宝石として永遠なる光を放つのだ。「母」の歌の三番には、まさに、その山本伸一の願いが託されていた。 三、母よ あなたの 思想と聡明さで 春を願う 地球の上に 平安の楽符を 奏でてほしい その時 あなたは 人間世紀の母として 生きる ひまわりのごとき母の微笑は、平和の象徴といえよう。女性を、一家の、社会の、人類の太陽として輝かせるために、創価学会という人間教育、女性教育の学びの園があるのだ。 わが子を、戦争で失うことなど、絶対にいやだ。戦争には、断固として反対だ――それは、すべての母の思いであろう。しかし、それが、平和思想となって、深く広く根を下ろしていくには、自分だけでなく、子どもを戦場に送り出す、すべての母や家族の、さらには、戦う相手国の母や、その家族たちの苦しみ、悲しみを汲み上げ、生命尊厳の叫びとして共有していかなければならない。 (第24巻「母の詩」の章、74~75ページ) 女性の笑顔が皆に活力もたらす  <77年(同52年)3月、福島県を訪れた伸一は、福島文化会館の屋上で、東北6県の婦人部代表と懇談のひと時をもった> 彼は、婦人の笑顔の大切さを訴えた。 「一家のなかで、最も大切な宝は、婦人の微笑です。夫も、子どもも、そこから勇気を得ます。希望を知ります。人生には、どんな苦難が待ち受けているか、わかりません。その時に、朗らかに微笑むことのできる人こそが、本当に強い人なんです。 『母は一家の太陽である』と言われます。それは、どんなに大変な時でも、微笑の光で、家族を包み込むからだと私は思う」(中略) トルストイは、自伝小説『幼年時代』のなかで、母について、こう語っている。 「お母さまの顔はただでも美しかったけれど、微笑によってそれはいっそうすばらしくなり、まるで周囲のもの全体が明るくなるようであった。生涯のつらく苦しいおりおりに、もしほんのちょっとでもあの笑顔を見ることができたら、私はおそらく悲しみとはどんなものであるかをすら知らなかったであろうと思う」 伸一は、婦人たちに言った。 「微笑みは、強い心という肥沃な大地に、開く花といえます。皆さんの快活な笑顔があれば、ご家族は、そこから勇気を得て、どんな窮地に立たされたとしても、堂々と乗り越えていけます。女性のこの微笑力こそ、人びとに活力をもたらす源泉となります」 瞳を輝かせて頷く、“創価の母”たちの微笑がまばゆかった。 (第25巻「福光」の章、93~94ページ) 人の絆の中に幸と広布の実像が  <78年(同53年)6月、北海道・厚田の戸田記念墓地公園を訪れた伸一のもとに、地元の各大ブロックから、婦人部総会の招待状が届いた。しかし、彼の都合がつかず、妻の峯子が代わりに友の激励に回り、総会に出席することになった> 伸一と峯子は、“一心同体”であった。広宣流布の“盟友”であり、“戦友”でもあった。 そして、翌十一日、峯子は、望来大ブロックの大ブロック担当員宅を、激励のために訪れたのである。訪問を事前に伝えておいたので、十人ほどの婦人が集っていた。 峯子を囲んで懇談が始まった。 「会長は『婦人部総会に出席したい』と申しておりましたが、日程の関係で、どうしても難しいために、本日、私が、ごあいさつにまいりました」 彼女は、こう言うと、皆の名前を尋ねていった。婦人の一人が、自己紹介したあと、しみじみとした口調で語った。 「私は、今日まで信心をしてくることができたのは、周囲の同志の方々が、励ましてくれたおかげだと、実感しております」 峯子は、大きく頷きながら、話し始めた。 「どなたも、自分だけでは信心を貫いていくことはできませんし、広宣流布も一人ではできません。会長も、『同志の皆さんのおかげで、ここまでやってこられたんだよ』と、よく言っております。 親子を縦の線とするなら、同志は横の線といえます。この縦と横の絆を強く、大切にしてこそ、自分の幸せも、成長もあります。したがって、ご両親やお子さんなど、ご家族を大切にしてください。そして、同志を大事にしていってください。その、人と人とのつながりのなかに、幸福と広宣流布の実像があるのだと思います」 (第27巻「求道」の章、390~392ページ) 信心で打開できぬ悩みはない!  <78年(同53年)10月、伸一は婦人部歌「母の曲」の作詞に取り掛かった。彼の口から紡ぎ出される言葉を、妻の峯子がメモ帳に書きとどめていった> 伸一は、苦闘を重ねてきた偉大なる創価の母たちに、最大の敬意と賞讃を込めて、歌詞を作っていった。(中略) 「ああ悲しみも いざ越えて……」 ここでは、人生は過酷なる宿命との戦いであることを詠った。 現実は、常に疾風怒濤である。順風満帆の人生などない。外から見ていてはわからなくとも、皆、何かしら深刻な悩みをかかえ、時に呻吟しながら生きているものだ。次から次へと、苦悩の怒濤は押し寄せて来る。 だからこそ、唱題なのだ! だからこそ、折伏なのだ! 地涌の菩薩の、仏の大生命を呼び覚まし、強い心で、大きな心で、豊かな心で、悠々といっさいを乗り越え、勝利していくのだ。 宿命が、悩みがあるからこそ、それを克服することによって、仏法の功力を、その真実を、偉大さを証明することができる。わが宿命は、わが使命となるのだ。ゆえに、信心で打開できない悩みなど、断じてない。叩きつける氷雨の激しさに、心が絶望の暗雲に覆われてしまうこともあるかもしれない。しかし、今日も、明日も、太陽は、燦々と輝き、昇っていることを忘れまい。大宇宙を貫く妙法に連なり、自らが太陽となるのだ。栄光と勝利の歓喜の輝きを放ち、幸の光彩をもって、一家を、さらに地域を、未来を照らし出していくのだ。 伸一は、心の思いを、励ましの叫びを、婦人部の歌に込め、歌詞を口述していった。 (第29巻「常楽」の章、44~46ページ) 婦人部への励まし 創価学会が世界に誇る最高の宝は何か。婦人部です。これほど、清らかで強く、民衆の幸福のために働く、正義の集いはありません。 (小説「新・人間革命」第16巻「入魂」の章)  池田先生・香峯子夫人が、ブラジルSGI婦人部の代表と記念撮影(2004年8月、長野で) |