|

医療に従事する皆さまの健康を懸命に祈り続けてまいります

私たちの命を守るために、昼夜を分かたず、医療現場の最前線で闘ってくださっている方々の健康を、懸命に祈り続けたい。

慈悲の医学の体現者たれ

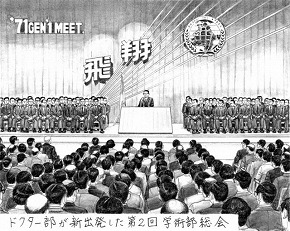

<1971年(昭和46年)9月、第2回学術部総会の席上、医師、歯科医師、薬剤師、検査技師らで構成される、ドクター部が誕生。仏法を根底にした「慈悲の医学」の道を究め、人間主義に基づく医療従事者の連帯を築くことを目的とした同部に、山本伸一は限りない期待を寄せる>

伸一は、本来、医療の根本にあるべきものは、「慈悲」でなければならないと考えていた。

「慈悲」とは、抜苦与楽(苦を抜き楽を与える)ということである。一切衆生を救済せんとして出現された、仏の大慈大悲に、その究極の精神がある。

日蓮大聖人は「一切衆生の異の苦を受くるは悉く是れ日蓮一人の苦なるべし」(御書758ページ)と仰せである。あらゆる人びとのさまざまな苦しみを、すべて、御自身の苦しみとして、同苦されているのである。

医療従事者が、この慈悲の精神に立脚し、エゴイズムを打ち破っていくならば、医療の在り方は大きく改善され、「人間医学」の新しい道が開かれることは間違いない。いわば、医療従事者の人間革命が、希望の光明になるといってよい。

山本伸一は、医師のメンバーと会う機会があると、「慈悲の医学の体現者たれ」と励まし続けてきた。

(第22巻「命宝」の章、311~312ページ)

仏法の生命観は医の道標

ドクター部員には、医師としての気高き「良心」があった。大いなる「理想」と「確信」があった。(中略)

慈悲の医学の体現者たる使命を自覚した、ドクター部員の活躍は目覚ましかった。

それぞれの職場にあっても、各人が人間的な医療の在り方を探求していった。体に負担の少ない治療法の研究に取り組む人もいれば、病院の環境改善に力を注いだ人もいた。

さらに、健康セミナーの講師や、仏法と医学についての講演なども積極的に引き受け、地域にも、広宣流布の運動にも、大きく貢献していった。

また、メンバーは、慈悲の医学をめざすには、仏法の人間観、生命観を深く学ぶ必要があると痛感し、一九七三年(昭和四十八年)からは、ドクター部の教学勉強会も行われた。

山本伸一も、ドクター部の育成には、ことのほか力を注いだ。代表と、何度となく懇談もした。

そのたびに、メンバーからは、「安楽死に対する見解」や「新薬に対する基本的な考え方」「人工中絶を仏法者として、どうとらえるべきか」など、質問が相次いだ。

どの質問も、難解で複雑なテーマであったが、伸一は、仏法の生命観のうえから、考え方の原則を示していったのである。

医学は、諸刃の剣ともなる。多くの人びとの生命を救いもするが、薬の副作用をはじめ、さまざまな弊害を生みもする。

特に、医師をはじめ、医学にかかわる人たちが、誤った生命観に陥れば、医療の大混乱を招くことにもなりかねない。

それだけに、正しい生命観を究めていくことは、必要不可欠な医師の要件といえよう。

生命を、最も深く、本源から説き明かしているのが仏法である。したがって、仏法を研鑽し、その教えを体現していくことは、医師としての先駆の探究といってよい。

(第22巻「命宝」の章、315~317ページ)

四条金吾のごとく勇敢に

ある時、伸一は、ドクター部の代表と懇談した。メンバーの一人から、難病の治療法の研究に、日々、悩みながら取り組んでいるとの報告があった。

「尊いことです。それは菩薩の悩みです。難解極まりない問題だけに、絶望的な気持ちになることもあるでしょう。しかし、諸仏の智慧は甚深無量です。私たちは、その仏の智慧を、わが身に具えている。

信心を根本に、真剣に挑み抜いていくならば、解決できぬ問題はない。大事なことは、使命の自覚と、粘り強い挑戦です。私も題目を送ります」

伸一は、常にドクター部の友の成長を祈り続けていた。(中略)

大阪で行われた第二回総会のメッセージには、こう綴った。

「医学の分野に、慈悲の赫々たる太陽光線を差し込む作業は、単なる社会の一分野の改革にとどまるものではない。

生命を慈しみ、育て、羽ばたかせる思想が、人びとの心の隅々にまで染み込んだ時、初めて現代文明が、機械文明から人間文明へ、物質の世紀から生命の世紀へと転換され、人類が光輝ある第一歩を踏み出すのであります。皆さん方は、一人ひとりが、その重要な使命と責任をもった一騎当千の存在であります。いな、そうなっていただかなければ、私たちの未来はないとさえ言える」

伸一のドクター部への期待は、限りなく大きかった。

日蓮大聖人御在世当時、鎌倉の門下の中心になっていたのは、武士で医術に優れた四条金吾であった。彼が、あらゆる迫害をはねのけ、信心の勝利の実証を示したことで、どれほど門下が、勇気と自信を得たことか。一人の勇敢な戦いが、皆に力を与える。

“ドクター部よ、現代の四条金吾たれ!”

それが、伸一の心からの叫びであった。

(第22巻「命宝」の章、318~319ページ)

診療は人間対人間の対話

<78年(同53年)1月、伸一は、四国ドクター部長の溝渕義弘と懇談する>

彼(山本伸一=編集部注)は、義弘に尋ねた。

「医師として、患者さんに接するうえで、心がけていることはありますか」

「はい。患部や病だけでなく、人間を見るようにしています。一個の人間として患者さんと向き合い、どうすれば、苦を取り除き、幸せになるお手伝いができるかを考えています。ですから、話をする場合も、カルテや検査の数値ばかりを見るのではなく、患者さんの目をしっかり見て、人間対人間として対話するように心がけています。

私は、患者さんから実に多くのことを学ばせてもらっています。自分の説得力のなさや力不足、生命を見つめる眼の大切さなど、すべて患者さんと接触するなかで気づかされ、教えられました。患者さんこそ師匠であり、患者さんが医師としての私を育ててくれたんです。

患者さんを、心のどこかで見下し、“自分が診てあげるのだ”などと思ったら、それは慢心です。いい医師にはなれません」

伸一は、その言葉に感動を覚えた。溝渕には、信念があり、謙虚さがあり、感謝があった。それが成長の大事な要因といえよう。

(第26巻「勇将」の章、281~282ページ)

生命尊重の社会を

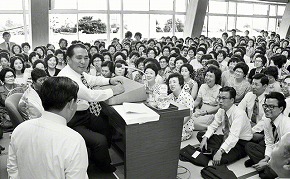

池田先生が第3回ドクター部総会で記念講演。後に、この日が「ドクター部の日」となった(1975年9月15日、東京・信濃町で)

生命を守ることこそ、一切に最優先されなければならない。本来、国家も、政治も、経済も、科学も、教育も、そのためにこそ、あるべきものなのだ。

「立正安国」とは、この思想を人びとの胸中に打ち立て、生命尊重の社会を築き上げることといってよい。

(第22巻「命宝」の章から)

ドクター部の友に贈った和歌

ドクター部の代表と握手を交わし、励ましを送る池田先生(2008年8月、長野研修道場で)

2007年(平成19年)9月、池田先生は、慈悲の医療を目指して奮闘する「ドクター部」の友に和歌を詠み、贈った。

人間の

生命護りし

ドクター部

永遠の善美は

あなたの技にて

|