| 第30巻㊤ 21年07月24日 |

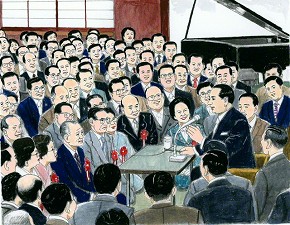

皆が幸せになることが私の願い <1979年(昭和54年)4月、山本伸一は会長を辞任。25日、「七つの鐘」総仕上げを記念する本部幹部会で、彼は、あいさつに立つ> 「広布の旅路には、さまざまな出来事がある。変遷もある。幹部の交代だって当然あります。そんなことに一喜一憂するのではなく、ひたすら広宣流布に邁進していくんです。それが学会精神ではないですか! 『未だ広宣流布せざる間は身命を捨て随力弘通を致す可き事』(御書1618ページ)との、日興上人の御遺誡通りに進んでいこうではありませんか! (中略) 組織というのは、人びとを成仏へ、幸福境涯へと導いていくための手段であり、組織の機構や役職自体に功徳があるわけではない。組織は大切だが、人間に例えれば骨格といえます。その組織にあって懸命に広布のため、友のために活動に励んでこそ、そこに温かい人間の血が通い、皆が歓喜につつまれ、自身も偉大なる功徳を受けることができる。 したがって、幹部は、組織の上に安住したり、官僚化するようなことがあっては絶対にならない。どこまでも、会員のため、広宣流布のために、異体同心で助け合い、潤いのある、安心できる組織の運営をお願いしたい。 何があろうが、御本尊の功徳は絶対です。ゆえに、不変の信心で進むことです。決して感傷的になってはいけません。 ともかく、幸せになってください。ご自身が、ご一家が、皆が幸せになることです。それが私の願いであり、祈りです。 そのために日蓮大聖人から、“立派な信心であった。良き弟子であった”と賞讃される、悔いなき前進の日々であってください」 (「大山」の章、92~94ページ) 師をしのぐ実践こそ弟子の使命  <名誉会長となった伸一は、8月、長野研修道場で長野県の同志との記念撮影会に臨んだ> 記念撮影も終盤に入った時、日焼けした精悍な顔の青年が、感極まった声で語った。 「先生! ありがとうございます! 私たち男子部は、断じて戦い、勝って、先生にお応えしていきます」 伸一は、にっこり微笑むと、力を込めて語り始めた。 「そうだ。師匠が表に出て動けないならば、師に代わって立ち上がるのが弟子です。私と会えなければ元気が出ない、勇気も湧かないというのであれば、真の師弟ではない。師をしのぐ果敢な実践をもって、広宣流布の未曾有の上げ潮をつくっていくんです。 私が君たちを指導・激励し、全力を注いで育成してきたのは、こうした時のためです。 今こそ、『私たちに任せてください! 弟子の戦いを見てください!』と胸を張り、私に代わって同志を励まし、元気づけていくのが師弟だ! 君たち一人ひとりが山本伸一なんだよ! (中略)今こそ君たちが、学会を、それぞれの地域を担っていくんだ。その重要な時に感傷的になって、力を出せないことほど、情けない話はありません。それが、今の私の思いだ。魂の叫びです。頼んだよ!」(中略) 伸一は、記念撮影の準備・運営にあたった役員の青年たちに語りかけた。 「ありがとう! 参加者は皆、喜んでいたよ。皆さんのおかげです」 そして、駐車場の草刈りなど、陣頭指揮を執っていた長野県の男子部長に言った。 「雨の中、君たちが泥まみれになって草刈りをしていた姿を、私は永遠に忘れません。学会員に尽くし抜いていく。それが私との共戦です」 (「雌伏」の章、156~158ページ) 大関西は永遠に広布の先駆に!  <伸一は、会長辞任から1年を経た80年(同55年)5月3日、関西文化会館での「創価学会の日」記念勤行会に出席した> 伸一は、会場である三階に向かい、勤行会の最後に入場した。皆、今か今かと、伸一の登場を待っていただけに、喜びは一気に爆発した。 彼はマイクに向かった。 「輝くばかりの五月晴れのこの日、『創価学会の日』並びに関西文化会館の落成を記念する勤行会の開催、まことにおめでとうございます。心から祝福申し上げます。 妙法は、永遠不滅の法である。この妙法を信受したわれわれの生命もまた、妙法と共に永遠であります。その永遠の生命から見るならば、今世は、広宣流布の使命旅の一里塚といえるかもしれない。 広布の道は、魔との戦いです。御書にも、“八風”に侵されることなく、信心の大道を歩み抜くことの大切さを説かれている。この“八風”とは、目先の利益や名誉、称賛、譏り、苦しみ、享楽等々、人心を扇動し、信心を失わせてしまう働きをいいます。 自分の心を制する人間革命があってこそ、自身の幸福の確立も、広宣流布の前進もあります。私どもは、潔い信心で、この“八風”に打ち勝ち、再び二十一世紀への希望の出発を開始していこうではありませんか! 大関西は、日本、全世界の模範となり、永遠に広宣流布の先駆となってください。私も関西の皆さんと共に、新しい常勝の歴史を、新しい人生の歴史を、生涯、綴っていく決意であります。最後に『関西万歳!』と申し上げて、皆さんの真心に甚深の敬意を表して、あいさつとさせていただきます」 (「雄飛」の章、278~279ページ) 人の不幸の上に自分の幸福なし  <81年(同56年)5月、伸一は西ドイツを訪問。フランクフルト会館での信心懇談会に出席した伸一は、離婚の問題について言及する> 欧米では、離婚が多く、メンバーから相談を受けることもあるという。理事長らは、仏法者として、これに、どう対処していけばよいのか、懇談の際、伸一に尋ねたのである。 彼は、この問題について、考え方の原則を、あらためて確認しておこうと思った。 「社会では離婚に関する問題が多いようですが、プライバシーについては、私たちは深く立ち入るべきではないし、干渉めいたことも慎むべきです。それぞれが責任をもって考えていく問題です。 ただし、他人の不幸のうえに自分の幸福を築いていくという生き方は、仏法にはないということを申し上げておきたい。 ともかく、よく話し合い、夫婦が信心をしている場合には、解決のために、互いにしっかり唱題し、どこまでも子どもの将来のことなどを考えて、できうる限り歩み寄っていく努力をお願いしたい。離婚をしても自身の宿命というものを変えることはできません。 また、リーダーの心構えとして、悩める友が相談に来た場合、その人の人格、人権を尊重して、いっさい他言するようなことがあってはなりません。その人のプライバシーを、自分の家族や友人も含め、第三者に軽率に語るようなことは、絶対に慎むべきです。そんなことがあれば、本人に迷惑をかけるだけでなく、自分も、また学会も、信頼を失うし、幹部としては失格者であることを銘記していただきたい。 これは、(中略)どの国にあっても、リーダーが厳守すべき鉄則であることを確認しておきます」 (「暁鐘」の章、353~354ページ) 時代開く青年の力  1957年、第4回東日本体育大会での戸田先生と若き池田先生(左から2人目) <1979年(昭和54年)、山本伸一は、同志の激励に奔走。「雌伏」の章には、青年たちに企画・提案の要諦について指導する場面が記されている> 「青年が新しいものを企画し、先輩である壮年たちが反対する――多かれ、少なかれ、どの団体や社会でもあるものだ。 年配者には、何事にせよ、豊富な経験がある。そこから導き出された経験的法則というものがあり、その尺度で物事を判断する。 この経験則という裏づけがあるだけに、年配者の判断には間違いは少ない。しかし、自分が経験していない物事には否定的になりやすい。また、時代が大きく変化している場合には、経験則が役に立たなくなる。(中略) 壮年幹部の側は、その点を心して、青年の意見に、積極的に耳を傾けていくべきです。 青年幹部の側は、先輩の壮年や婦人の幹部に賛成してもらうためには、まず、説得力を培っていくことです。それには“なぜ、それが大事なのか”を、明快に、理路整然と説明できなくてはならない。また、その根拠を示すことが大切です。具体的なデータや実例を挙げることもいいでしょう。道理に適った話であれば、誰もが納得せざるを得ない。(中略) さらに、青年らしい、一途な情熱が大事です。後継の青年が、真剣に、一生懸命に新しい挑戦を開始したいと力説している。その心意気に触れれば、“応援したいな”と思うのが人情です。(中略) そして、実績を積むことです。青年たちの企画・提案は斬新であり、常に新しい波動を起こしてきたということになれば、皆が進んで意見を受け入れるようになるでしょう。(中略) それから、一度ぐらい、意見が受け入れられなかったからといって、すぐにあきらめたり、挫けたりしないことです。“本当に必要である。大事である”と思うなら、指摘された問題点を検討、改善し、何度でも案をぶつけていくことです。粘り強さが大事だよ」 伸一の言葉は、自身の体験に裏づけられていた。彼は、一九五四年(昭和二十九年)三月、新設された青年部の室長に就任し、学会の運動の企画・運営を担うことになるが、当初、理事室は、提出した企画のほとんどに難色を示した。後の平和文化祭の淵源となった青年部体育大会に対しても、賛成しようとはしなかった。 それが、回を重ねるにつれて皆が絶賛するようになり、やがて学会を象徴する催しとなったのである。青年の力の勝利であった。 (172~174ページ) |