| 第28巻 21年05月14日 |

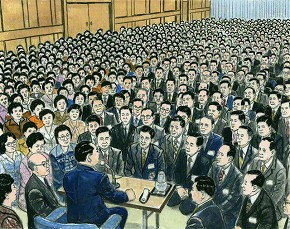

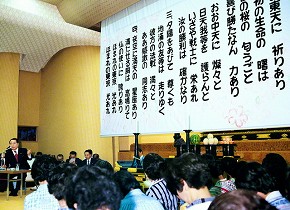

広布の大道を力の限り走り抜け <1978年(昭和53年)6月、山本伸一は新学生部歌の作詞を開始。学生部の代表が伸一の口述を書きとどめていった。彼は学生部の未来を見据え、言葉を紡ぎ出していく> 「さて、四行目だ。ここは、起承転結の結の部分にあたる大事な箇所だ……。 よし、『我と我が友よ 広布に走れ』としよう。自分だけではなく、悩める友の味方となり、強い友情を結び、同志と共に前進していくんだ。『走れ』ということは、“勢いある行動”です。青年は、座して瞑想にふけっていてはならない。 『広布に走れ』を実行していくには、まず“わが人生は、広宣流布とともにあり”と決めることです。そして、瞬間瞬間、広布をめざして力の限り、戦い抜いていくんだ。“広布に歩け”ではないんです。全力疾走だ。『未だ広宣流布せざる間は身命を捨て随力弘通を致す可き事』(御書1618ページ)というのが、私たちの精神だもの。 さらに、青春時代の誓いを、終生、貫き通していくことです。日蓮大聖人は『始より終りまで弥信心をいたすべし・さなくして後悔やあらんずらん』(御書1440ページ)と仰せだ。“持続”なくして勝利はありません。 皆の人生には、これから先、就職もあれば、結婚もある。さまざまな環境の変化があります。職場の上司や同僚、家族や親戚から、信心を反対されたり、自分が病に倒れたり、勤めた会社が倒産したりすることもあるかもしれない。 その時に、“いよいよ自分の信心が試されているんだ。負けるものか!”と、歯を食いしばって頑張り抜いてほしい。どんなに苦しくとも、信義のため、正義のために、“使命の走者”として、広宣流布の大道を完走してほしいんです」 (「広宣譜」の章、10~11ページ) “いよいよ”の心で新しい挑戦を  <7月、岐阜・東濃文化会館での記念勤行会に出席した伸一は、全力で御書を講義する> 「人生には、迫害の嵐、宿命の嵐が吹き荒れ、苦悩に苛まれることもあります。 『苦』に直面した時には、その現実をありのままに見つめ、逃げたり、退いたりするのではなく、“よし、信心で打開しよう”と、ひたすら唱題に励んでいくことです。 また、楽しい時、嬉しい時にも、感謝の心をもって御本尊に向かい、題目を唱え、歓喜を、さらなる歓喜の要因としていくんです。苦楽ともに唱題し抜く。その弛みなき精進のなかに、持続の信心のなかに、宿命の転換も、人間革命もあるんです。 “題目を唱えることが、楽しくて、嬉しくてしょうがない”と実感できるようになれば本物です」 強盛な信心とは、強盛な祈りであり、持続の唱題である。 “唱題第一の人”は――揺るがない。臆さない。退かない。敗れない。胸中に、不屈の闘魂と歓喜の火が、赤々と燃えているからだ。 「この『四条金吾殿御返事』は、『いよいよ強盛の信力をいた(致)し給へ』(御書1143ページ)との御指導をもって結ばれている。これが、この御書の結論なんです。 皆さん、“いよいよ”ですよ。長いこと信心をしてきたから、“ほどほど”でいいなんていうことはないんです。“さあ、これからだ!”“また、新しい挑戦をしよう!”“生涯、前進だ!”というのが信心であり、仏法者の生き方なんです。そこに、生命の躍動があり、歓喜があり、幸福があるんです。いかに年をとろうが、青春の人生があるんです」 (「大道」の章、169~170ページ) 心を革めずして社会の改革なし  <中国の周恩来総理と鄧穎超夫人らは、若き日に、天津の学生運動の中核となる組織として「覚悟社」を結成する。会報を創刊するなど、祖国の改革のため、精力的に活動していく> 「覚悟」とは、「悟って、覚醒する」の意味である。 若き日をいかに生きるかが、一生を決定づける――人びとの幸福の実現という、崇高な目的に生きる時、青春は最も高貴な光を放つ。 「覚悟社」の結成にあたって、周恩来が起草したのが「覚悟社宣言」である。そこには、「革心」と「革新」の精神を根本にして、運動を進めていくことが述べられている。 社会の「革新」のためには「革心」すなわち、心を革めることが不可欠である――そのとらえ方に、若き周恩来の慧眼がある。 日蓮大聖人は、「ただ心こそ大切なれ」(御書1192ページ)と仰せになっている。心は、一切の根本をなす。ゆえに、その心を常に磨き抜いていくことが肝要となるのだ。 社会改革がなされ、いかに優れた制度をつくり上げたとしても、それを運用していくのは人間である。したがって、人間の心の改革がなければ、制度は形骸化され、悪用されるという事態も起こりかねない。そうなれば、より良き社会を築くことも、人びとが幸せを享受することもできない。改革の理想は、藻屑のごとく、権力を得た者の欲望の海にのみ込まれ、消え去ってしまう。 自身を見つめ、正すこと、すなわち「革心」なくしては、真の社会改革もない。 (「革心」の章、297ページ) 希望と歓喜届ける太陽の存在に  <10月、約120の島の代表が集い、第1回離島本部総会が開催された。あいさつに立った伸一は、島の広宣流布を推進していく要諦を語った> 「一つの島というのは、見方によれば、国と同じであるといえます。 したがって皆さんは、一国を支えるような大きな心をもって、自分が、この島の柱となり、眼目となり、大船となるのだとの決意に立つことが大切です。そして、常に島の繁栄を願って、島民のために活躍していっていただきたいのであります。 太陽は一つであっても、ひとたび天空に躍り出れば、すべて明々と照らし出されていきます。同様に、信心強盛な一人の学会員がいれば、島全体が希望に包まれ、歓喜に満たされていきます。 どうか皆さんは、一人ひとりが、その太陽の存在になっていただきたいのであります。どこまでも信心は強盛に、強い確信をもってください。そして、決して焦らず、あくまでも堅実に、広宣流布の歩みを運んでいってください。 島というのは狭い社会であり、昔からの慣習等も息づいている。そのなかで信頼を勝ち得ていくには、賢明な日常の振る舞いが大事になります。誰人に対しても、仲良く協調し、義理を重んじ、大きく包容しながら、人間性豊かに進んでいかれるよう、願ってやみません。 島のなかで、ささいなことで人びとと争ったり、反目し合ったり、排他的になるようなことがあっては絶対にならないし、孤立してしまうようなことがあってもなりません。仏法即社会です。世間の目から見ても、“立派だ。さすがだ!”と言われるような、聡明な活躍をお願いしたい。 それが、広宣流布への第一歩であると確信し、身近なところから、着実に信心の根を張っていっていただきたいのであります」 (「勝利島」の章、440~441ページ) リーダーの姿勢  池田先生は荒川での東京支部長会に出席。席上、山本伸一作詞、東京の歌「ああ感激の同志あり」の歌詞が発表された(1978年8月) <1978年(昭和53年)8月、山本伸一は東京・荒川文化会館での東京支部長会に出席。伸一は、全支部長・婦人部長の奮闘をたたえ、学会活動に取り組むリーダーの姿勢について言及していく> 「第一に、地道な個人指導を重ね、一人ひとりの支部員を、立派な人材に育てていこうと、深く心を定めていくことが肝要です。 学会の財産は何か――それは“人”です。 人を育てることが、広宣流布を進めることにつながる。個人指導こそが、その人材育成の王道なんです」 広宣流布の道には、越えなければならない幾つもの活動の峰がある。それを勝ち越えるには、一人ひとりが深い自覚と決意をもって、勇んで“戦い”を起こすことが大切である。 世界の平和と人びとの幸福をめざす広宣流布の意義に共感し、活動に参加する人もいよう。自身の病苦や経済苦などの宿命を転換する突破口にしようと決意し、活動に取り組む人もいよう。強い信心の確信をつかみたいと、活動を始める人もいるにちがいない。 個人指導の大事な目的の一つは、その人にとって、なんのための信心であり、活動であるかを明らかにしていくことにある。そして、意欲的に、希望に燃えて、仏道修行に、学会活動に励めるようにすることにある。 (中略) 大きな会合は、時間的な制約もあり、運動の打ち出しが中心となるが、その運動が軌道に乗るには、支部員との納得の対話によって、活動に取り組む自覚を促すことが必要不可欠である。この労作業を怠れば、広宣流布の聖業は、空転を余儀なくされる。伸一は、さらに訴えた。 「第二に、支部の皆さんのために尽くすことは、広宣流布のためであり、その功徳は無量です。ゆえに、人材育成の労苦は、すべて自分のためであることを確信してください。 第三に、一生成仏への最も尊い仏道修行をさせていただいているのだという感謝と喜びをもって、強盛な信心を貫いてください。 第四に、支部の皆さん全員が、功徳を受けきっていくように、日々、深き祈りを捧げる、慈悲のリーダーであっていただきたい」 (「大道」の章、188~189ページ) |