| 第20巻 2020年11月07日 |

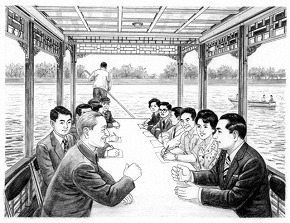

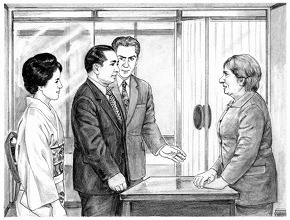

社会の建設は仏法者の使命 <1974年(昭和49年)6月、初訪中した山本伸一は、北京市郊外にある頤和園で、中国仏教協会の副会長である趙樸初と語り合う。その対話は、昆明湖の湖上の船や、万寿山のふもとの食堂で進められた> 趙は日中戦争の時代、人民の救済に苦闘した体験を語り始めた。 「道端で、飢えと寒さ、病気などで多くの人びとが死んでいきました。大部分が赤子であり、農民でした。皆、貧しい人たちでした。しかし、そうした姿を見ても、戦時下の古い社会では、救う手立てはありませんでした」 仏教界も腐敗堕落し、むしろ、人民大衆を苦しめる存在に堕していた。彼は、ひときわ強い口調で訴えた。 「本来、仏教の精神は人民に奉仕することにあるはずです。人民が苦しんでいる。しかし、何もしない。そんなことが許されるでしょうか!」 伸一の目が光った。間髪を容れずに答えた。 「おっしゃる通りです。人民のため、社会のために身を挺して戦う――それが菩薩であり、仏です。仏法者の在り方です。その行動のない仏教は、まやかしです」 力強い声であった。 釈尊は、生老病死の四苦から、人間を解放するために立ち上がった。苦悩からの根本的な解放を説いているのが、仏法である。その実践の根幹をなす精神は、趙副会長の言葉を借りるなら、「人民への奉仕」といってよい。 日蓮大聖人は、苦悩する人びとを救済し、幸福の道を開こうと、大難を覚悟で立正安国の戦いを起こされた。仏法という慈悲の哲理を、さらに、生命尊厳の思想を根底にした、平和社会の建設を叫ばれたのである。 仏法者の使命は、「広宣流布」という宗教改革に始まり、「立正安国」という社会の建設にいたるのだ。 (「友誼の道」の章、74~75ページ) 「励まし」は苦難に勝つ力  <6月、伸一は中国・上海市の虹橋人民公社へ。そこで働く青年たちと語り合った> 一人の青年が、自分の体験を語った。 「私は農業に従事していますが、農作業を始めたころは、天秤棒を使って土を運ぼうとしても、すぐにバランスが崩れ、歩くに歩けませんでした。その時に、私をなぐさめ、勇気づけ、畑仕事を一生懸命に教えてくれたのが、かつて貧農であった人でした。(中略)この素朴な触れ合いを通して、私は人間の真心を、すばらしさを実感し、この人たちに奉仕しようと決めました」(中略) 親元を離れ、ここで初めて農作業を経験したという女性も、体験を語り始めた。 「最初は激しい労働に疲れ果て、体も痛み、食べ物も喉を通りませんでした。そんな日が続き、農業などやめて、両親のもとに帰りたいと思うようになりました」 彼女は「その迷いを先輩に聞いてもらい、弱い心に打ち勝って、自分を強くすることができました」と言う。 先輩は、解放前、多くの人民が餓死し、虐殺されていった様子を、自分の生々しい体験を通して語り、こう訴えた。 「人民が苦汁をなめた時代に、絶対に逆戻りさせてはならない。そのために苦労に耐えて、人民のための社会を、さらに完成させていくのよ」(中略) 彼女は、「人民に奉仕する」自分をつくるには、よき先輩の触発が大事であると強調した。人間は一面、弱いものだともいえる。一人になれば、何かあると、思想も、信念も、揺らぎがちなものだ。それだけに、自分を励まし、啓発してくれる人が必要となる。 (「友誼の道」の章、140~141ページ) 「そこに、人間がいるから」  <5月、伸一はモスクワ大学の招待を受け、ソ連訪問を正式に決定。彼は、訪ソに同行するメンバーに語った> 「私は、なんのためにソ連に行くのか。それは、なんとしても第三次世界大戦をくい止めたいからです。だから中国に続いて、ソ連に行き、それから、アメリカにも行きます。日蓮大聖人のお使いとして、生命の尊厳と平和の哲学を携えて、世界平和の幕を開くために行くんです。 平和のための、失敗の許されぬ、真剣勝負が待っている。大胆に、勇気をもって、新しい歴史を開かねばならない。臆病では、戦いはできません」 烈々たる決意の言葉であった。ソ連訪問の準備は、着々と進められていった。しかし、伸一の訪ソに賛成する人は、ほとんどいなかった。(中略) 財界のある重鎮は、伸一のことを心配して、切々と訴えるのであった。 「共産主義の国は、次第に行き詰まってきています。付き合っても、決していいことはないでしょう。訪ソは、おやめになった方がよい。 それにしても、どうしてソ連などに行こうと思われたのですか」 心配してくれる気持ちに感謝しながら、伸一は明快に答えた。 「そこに、人間がいるからです。人間に会いに私は行くのです。共産主義の国であろうが、資本主義の国であろうが、そこにいるのは、平和を願う、同じ人間ではないですか。ですから私は、その人間の心と心に橋を架け、結ぶために行くんです。それが平和への、最も確かな道であるというのが私の信念です」 (「懸け橋」の章、166~168ページ) 身近な人から誠実な対話を  <9月、伸一はソ連を初訪問。10日、彼が宿舎のホテルに戻ると、部屋の鍵を管理している係の婦人が、微笑みを浮かべて語り掛けてきた> 「今日はクレムリンで最高会議を訪問されたのですね。さっき、テレビのニュースでやっていましたよ」 通訳が、その言葉を伸一に伝えた。 伸一も笑顔で答えた。 「そうなんです。そのあと、無名戦士の墓にも行き、献花をしてきました」 婦人は、大きく頷いた。 最初、彼女たちは、笑顔を見せることはなく、応対はいたって事務的であった。西側陣営の来訪者とあって、緊張していたのかもしれない。 伸一と峯子は、毎日、鍵を預けたり、受け取ったりするたびに、あいさつを交わし、対話を心がけてきた。身近な人との触れ合いのなかにこそ、人間外交の第一歩があるからだ。(中略) 伸一は言葉をついだ。 「無名戦士の墓で、涙ぐんでたたずんでいる、老夫婦の姿を目にしました。胸が痛みました。もう戦争は、絶対に起こしてはならないというのが、私の願いであり、決意なんです」 すると婦人は視線を落とし、ポツリと言った。 「私の夫も、戦争で死んだのです……」 そして、伸一に願いを託すように訴えた。 「戦争のない世界にしてください」 ソ連の人びとも、戦争の被害者であり、強く平和を求めている。そして、ソ連にあっても、戦争の最大の被害者は、女性と子どもなのだ。 伸一は、婦人の言葉を全生命で受け止めた。 「戦います。平和のために! あなたも、平和のために立ち上がってください。今の叫びが世界を動かしていきます」 (「懸け橋」の章、205~207ページ) 教育の原点  東京・八王子市にある創価大学のキャンパス(2019年11月撮影) <1974年(昭和49年)12月、山本伸一は、北京大学の招待を受け、中国を再び訪問。2日、同大学の主催で、歓迎宴が行われた。「信義の絆」の章には、伸一が教育の重要性について語る場面が描かれている> 「私自身、教育こそ、最後の事業であるとの信念から、最大限の努力を払ってまいりました。 なぜならば、創価学会の目的は『平和』と『文化』の推進にあり、そのために最も重要な意義をもつものが『人間教育』であるからです。 世界の恒久的な平和の建設、民族と民族の協調、国家間の平等互恵、人間が人間らしく生きていける社会の創造というものは、『教育』の基礎の上に行われるものであります。 教育こそ、常にみずみずしさと新しい飛躍へのバイタリティーを社会に豊かに満たしていく、人間文化の泉であると、私は固く信じております」 ここで彼は、創価大学について語っていった。 「私が創立した創価大学は、『人間教育の最高学府たれ』『新しき大文化建設の揺籃たれ』『人類の平和を守るフォートレス(要塞)たれ』の三項目をモットーに掲げています。 このモットーは“若い世代が常に民衆の側に立ち、新しい未来を切り開いていってほしい。民衆を守り、平和を守り、平和な世界へより大きな貢献をしてもらいたい”という、私の期待と希望を込めたものであります。 この精神は、北京大学の精神にも通じているでありましょう。 私たちは、『平和』という共通の目標のもとに、未来を開く教育交流を通して、日中両国の青少年が世々代々の友好を維持、発展させていくよう、一層の努力をしていくことを、固くお約束いたします」 平和は、人類の悲願である。 本来、それを実現していくことこそ、最高学府の最も重要な使命であるはずだ。 たとえ、どんなに優秀であっても、世界の民衆が戦争や飢餓、貧困、差別などに苦しんでいることに無関心で、痛みさえも感じない、冷酷なエリートしか輩出できないならば、それは既に教育の破綻である。 ゆえに、人間教育が一切の根本となるのだ。 人間をつくれ! 慈愛と正義の心を磨け! そこに教育の立ち返るべき原点がある。 (311~313ページ) |