| 第18巻 2020年10月09日 |

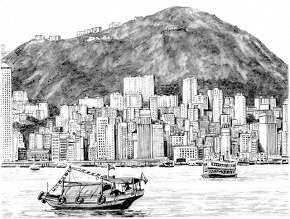

短所が長所と輝く信心の力 <1973年(昭和48年)7月、山本伸一の小説『人間革命』の映画が完成。製作協力の担当についたのは、学会本部の広報室・渉外部長の鈴本琢造らであった> 鈴本は渉外部長として活躍していたが、当初、渉外は大の苦手であった。小学校低学年のころ、小児結核にかかり、その時の薬の副作用で、少し耳が遠かったからである。また、宮城県出身の鈴本には、東北なまりもあったからだ。ところが、本部職員となって一年ほどした時、渉外を担当する部署に配属になったのだ。 鈴本は困った。話がよく聞き取れないことがあるために、人と話すことに、強い緊張を覚えるのだ。特に、相手の顔が見えない電話でのやりとりは怖かった。早口で用件をまくし立てられると、理解不能になってしまうのである。(中略) そのなかで、歯を食いしばって学会活動に励み、多くの先輩や仲間と接するうちに彼はあることに気づく。 “誰もが困難な課題や苦悩をかかえている。悩みがない人などいない。みんな、そのなかでそれを克服しようと、必死になって努力し、泣くような思いで挑戦している。それが生きるということなんだ。努力なくして、成長などあるわけがない。自分に挑むための信心じゃないか!” 鈴本琢造の挑戦が始まった。勇んで人と会い、真っ先に電話にも出て、話を聞き取ることに全神経を研ぎ澄ました。そして、半年、一年とたつころには、電話でのやりとりも、苦ではなくなっていった。むしろ、一心に人の話を聞こうとする鈴本の真剣さに、多くの人びとが好感をいだいた。 自分のハンディや欠点を自覚し、その克服のために、懸命に挑戦を開始する時、それは新たな長所となって輝く。そこに信心の力がある。 (「師子吼」の章、13~14ページ) 「現場」にある無限の可能性  <9月、札幌市での北海道青年部総会で伸一は訴える> 彼は、当初、学者の間では、寒冷の北海道では無理であると言われていた稲作が、道庁の役人の指導のもとで成功に導かれていった史実を紹介し、こう語った。 「私はここに、理論家と実践家の決定的な違いというものを見せつけられた思いがしたのであります。理論は大事なものであって、決して軽視すべきものではない。しかし、理論家たちが不可能と断定した稲作でも、実践家が立派に可能にしてしまった事実は、何を物語っているか」(中略) 理論家は、観念という尺度で現実を計る。その時、物事は抽象化してとらえられ、細部は切り捨てられてしまう。したがって、可能か、不可能かの結論も、いたって単純に出されることになる。しかし、現実というものは、複雑多岐であり、しかも、事態は時々刻々と変化していく。 実践家は、現場に足を運び、多様な現実に眼を向けつつ、改善のための試行錯誤を重ねる。すると、観念の眼では見えぬものが見え、新たな局面が発見される。不撓不屈の実践家にとっては、現実は決して固定的なものではなく、常に変化を重ねており、常に無限の可能性を秘めているのだ。 伸一は言葉をついだ。 「われわれの広宣流布という戦いも、北海道という地域の建設も、現実との格闘によって、初めてなされる壮挙なのであります。誰もが、不可能とあきらめてしまうことでも、やり方次第では可能となるのだという確信と、また、そうしていくための賢明さを身につけていただきたい」 (「師恩」の章、155~156ページ) 「宿命」はそのまま「使命」に  <11月、伸一は徳島市での徳島県幹部総会で、広宣流布に生きることは、最高の人間道であることを語った> 世間では、財産や社会的地位などで、人間を推し量ろうとする。しかし、人間の真実の価値は、人びとの幸福のため、社会のために、実際に何をなしたかによって決まるといってよい。 学会員の多くは、とりわけ社会的な地位が高いわけでもなければ、資産家でもない。その民衆が、友の幸せと社会の繁栄を願って立ち上がり、仏法という幸福の根本法を教えるために、来る日も来る日も走り抜いてきたのだ。 社会的な名誉や賞讃を求めての行為ではない。仏法を語れば、非難中傷され、罵倒され、蔑まれることも少なくなかった。だが、わが同志は一歩も引かなかった。なんと気高く、なんと尊いことか! この人びとこそ、まぎれもなく、庶民の大英雄ではないか。法華経法師品には、釈尊滅後、法華経を弘める人について、こう説かれている。 「是の人は自ら清浄の業報を捨てて、我が滅度の後に於いて、衆生を愍むが故に、悪世に生まれて、広く此の経を演ぶ」(法華経357ページ) この人は、仏の完全な悟りを成就し、その修行の功徳によって、本来、「清浄の業報」を受け、仏国土に生まれるべき人であるというのだ。しかし、衆生を哀れむがゆえに、「清浄の業報」を捨てて悪世に生まれ、この経を弘めると説かれているのである。 妙楽大師は、この文を「願兼於業」(願、業を兼ぬ)と釈している。 「願」とは「願生」のことで、過去世の誓願によって今世に生まれることである。また、「業」とは「業生」のことで、過去世の罪業によって今世に生まれることをいう。つまり、末法に妙法を弘める私たちは、人びとを救うために、あえて悪業を背負い、願ってこの世に出現したのである。 してみれば、苦悩の「宿命」は、仏法の偉大さを証明し、人びとを救うためであり、「宿命」は、そのまま「使命」となるのだ。 (「前進」の章、260~263ページ) 広布への陰の献身に功徳が  <74年(同49年)1月、香港を訪問した伸一は、香港会館で、会合の準備にあたっていたメンバーと懇談する> 「陰で黙々と準備にあたってくださる方がいるから、行事の成功があります。しかし、その苦労や努力は、誰も評価してくれないかもしれない。でも、嘆くことはありません。経文に俱生神のことが説かれているのはご存じですね」(中略) 「俱生神は、常に私たちが何をしているかを見ている、同名と同生という神のことで、すべてを閻魔王に報告するというのです。一方が報告に行っている時は、一方が見張っているんです。そして、『今は会合の設営で汗を流しています』『お題目を唱えています』とか、『会合も、勤行もさぼりました』とか、一切合切、正確に報告されてしまう。ごまかしはきかないんです」 笑いが起こった。 「これは、自分の一念や振る舞いは、すべて生命に刻まれ、宿命となっていくことを示したものであり、因果の理法ということを象徴的に表現したものです。 広宣流布のために黙々と献身すれば、人が讃えようが讃えまいが、それは自身の功徳、福運となります。反対に、不正や手抜き、また、怠惰や怨嫉は、いつか、自分がその報いを受け、苦しまなければならない。ゆえに、生命の因果の理法を確信し、生涯、水のように、雪のように純粋な信仰を貫き、幸福の王者になってください」 (「飛躍」の章、353~354ページ) 外交の要諦  1974年1月、池田大作先生は10年ぶりに香港へ。香港市内での「歓迎の夕べ」に出席し、歓談に花を咲かせる <1974年(昭和49年)1月、山本伸一は香港を訪問。「飛躍」の章には、歓迎の集いの席上、同志から“外交の要諦”について尋ねられた伸一が、3点にわたって指導する場面が描かれている。> 「外交を行ううえで重要なことは、まず、第一に『勇気』です。 難しそうだと思う相手であっても、勇気をもって会い、胸襟を開いて、率直に対話する。それが外交の第一歩です。臆病な人間は、直接、人と会って、対話することを避けようとするものです。そこからは、何も開けません。 次に大事なことは、どこまでも『誠実』であるということです。 外交といっても、相手に“この人なら人間として信じられる”と思わせることができるかどうかです。それは、社交上の小手先の技術などではなく、誠実さ、真剣さによって決まる。 また、『根気』『粘り強さ』が大切です。 こちらが対話を求めても、時には、拒絶されたり、たとえ会えても、誤解が解けずに終わることもあるでしょう。そうした場合には、根気強く挑戦を重ねていくことです。 本来、外交というのは、一度や二度で思い通りの結果が出るほど、甘いものではない。 壁が厚ければ、厚いほど、闘志を燃え上がらせて、粘り強く立ち向かっていくんです。心ある相手は、それを、じっと見ているものなんです」 “外交戦”についての伸一の話は尽きなかった。わが身をなげうつような思いで道を切り開いてきたなかで、体得したことがたくさんあったし、忘れ得ぬ思い出も多かったのである。 「もうひとつ大事なことは、外交を行う場合には、自分が全学会を担い立つのだという、“全権大使”の自覚がなければならない。つまり、全体観に立つことです。 そうでないと、部分的なことに目を奪われ、判断を誤ってしまうこともある。 私も、青年時代から、“自分は創価学会の代表なのだ”“戸田先生の名代なのだ”という気持ちで、外交にあたってきました。そして、瞬間瞬間“戸田先生ならば、どうされるだろう”と考え、行動し、決断してきました。 外交といっても、そこには“師弟”の精神が脈打っていなければ、広宣流布のための渉外活動はできません」 (343~344ページ)) |