| 第16巻 2020年08月07日 |

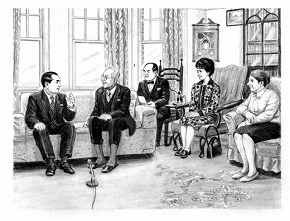

“地涌の菩薩”の使命忘るな <1972年(昭和47年)1月、山本伸一は、第1回全国大学会総会の会場近くで参加者を激励。大学卒業後、2年間信心から離れていた青年であった> 「すべてのものには使命がある。花は咲くことを使命とし、太陽は輝き、暖かな光を送ることを使命としている。水は流れ、清め、潤すことが、使命といってよい。 君も、私も、広宣流布という本然の使命をもって、この世に出現した地涌の菩薩なんだ。その自己の使命を果たさないということは、開花せぬ花であり、輝かぬ太陽のようなものだ。それでは、真の充実や歓喜などあるはずがない。 仕事に力を注ぎ、職場の第一人者になることは大切です。しかし、なんのための人生かを忘れてはならない。それは、人びとと社会に貢献するためです。この世から不幸を追放し、万人に幸福と平和をもたらす、広宣流布をなしゆくために、私たちの人生はある。 この広宣流布という根本目的を忘れずに、職場の勝利者となり、立派な家庭を築き、信頼と幸福の実証を示していくことが大事なんです。それが、仏法の力の証明になるからです」 山口は、盛んに瞬きをし、相槌を打ちながら伸一の話を聞いていた。素直だが、気の弱そうな感じの青年であった。 「信心を離れて、本当の生命の充実も、歓喜もありません。どんなにお金を稼ごうが、社会的に偉くなろうが、それだけでは、最後に残るのは空しさであり、老いや死に対する不安と恐怖です。生老病死という人間の根本的な苦悩を解決できるのは、仏法しかありません」 伸一は、なんのための信心かを、山口にわかってほしかったのである。 (「入魂」の章、15~16ページ) 一切をプラスに転ずる哲学  <1月、東京・新宿区の記念撮影会で伸一は、婦人たちに語る> 「皆さんは、“今日は大事な記念撮影会なのに雨になってしまった。残念だ”と思われていることでしょう」(中略) 「いっさいをよい方向に考え、さらに前へ、前へと、進んでいくことが大事です。 時には、祈っても、思い通りにならない場合もあるかもしれない。でも、それは、必ず何か意味があるんです。最終的には、それでよかったのだと、心の底から、納得できるものなんです」 仏法は、価値創造の源泉である。それは、直面するすべての事柄を、喜びに、希望に、感謝に、勝利にと転じていく智慧から始まるといえる。(中略) 「たとえば、仮に雪が降ったとします。“寒いし、滑りやすいので、いやだな”と思ってしまえば、すべてが苦痛になってしまう。しかし、“めったに見られない雪景色を見ることができる。子どもたちに雪ダルマをつくってやることができる。楽しい思い出になる”ととらえれば、その瞬間から喜びに変わります。 要は、どんなことがあっても、そこに、何か意味を、喜びを、見いだして、勇んで挑戦していくことが、価値の創造につながるんです。それには、人生の哲学と智慧、そして、生命力が必要になる。実は、そのための信心なんです」 物事をどうとらえるかが、「哲学」である。一つ一つの事柄を悲観的にみるか、楽観的にみるか。否定的にみるか、肯定的にみるか――で、人の生き方は全く異なってくる。 仏法で説く、「変毒為薬」「煩悩即菩提」「生死即涅槃」等の原理は、マイナスをプラスに転ずる哲学であり、そこに立脚する限り、行き詰まりはない。 (「入魂」の章、38~39ページ) 「さあ、仕事を続けよう!」  <5月、伸一は、イギリスの歴史学者トインビー博士の要請を受け、博士の自宅で対談を開始。伸一は博士の座右の銘を尋ねる> 博士は即座に答えた。 「ラテン語で『ラボレムス』。“さあ、仕事を続けよう”という意味の言葉です」 博士は、この言葉の背景も語ってくれた。 ――それは、二世紀末から三世紀初頭のローマ皇帝セプティミウス・セウェルスに由来する箴言である。彼は、遠征先のブリタニア(イギリス南部)で病に倒れた。重病である。皇帝は死期の近いことを悟った。皇帝は、毎日、彼の率いる軍隊に、モットーを与えることを常としていた。そして、まさに死なんとする日も、自らの任務を遂行した。その時、彼が全軍に与えたモットーが「ラボレムス!」(さあ、仕事を続けよう)であった。 伸一は感嘆した。 「すばらしいモットーです。短い言葉のなかに責任感や持続の精神が凝結しています。博士の生き方そのもののように思えます」 彼には、最後の最後まで「ラボレムス!」と叫んだ皇帝の姿と、八十三歳にして、今なお、人類の未来のために働き続けようとする博士の生き方が、完全に重なり合っているように思えた。 弛まざる前進のなかにこそ、人間性の勝利がある。戦い続けることこそが生の証なのだ。 伸一は重ねて尋ねた。 「今、最もなさりたいことは何でしょうか」 博士は力強く答えた。 「私とあなたが、今、この部屋でしていることです。この対話が意味するものは、人類全体を一つの家族として結束させる努力です。人類が生存を続けるためには、全人類が単一の大家族になっていかねばならないと、私は信じるからです」 (「対話」の章、177~179ページ) 広布の苦労はすべて福運に  <7月、山形の友との記念撮影会に臨んだ伸一は、青年時代に勤務していた大東商工近くの市谷食堂で働いていた婦人と再会。入会し、学会のリーダーとして奔走する彼女を励ます> 「中心者というのは、日々、みんなのため、広布のために、個人指導に、折伏にと、走り回らなければならない。身も心も、休まる暇なんかないでしょう。しかし、皆を幸福にする使命と責任があるだけに、どんなに大変であっても、投げ出すわけにはいかない。でも、あえて、そこに挑んでおられるから、尊く、偉大なんです。そのなかにこそ、真実の菩薩の、また、仏の生命の輝きがあるんです。(中略) 同じ学会活動をしていても、自由な立場で、気ままに動いている人もいるでしょう。そうした人を見て“いいな”と思うこともあるかもしれないが、苦労した分だけ、すべて自らの功徳、福運になる。それが、仏法の因果の理法であり、そのことを確信できるかどうかです」 仏法は、生命の因果の法則を説き明かし、幸福への智慧と力が、すべて自分自身の生命にあることを教えている。(中略) ゆえに、学会員は(中略)皆が「冥の照覧」を、そして「陰徳あれば陽報あり」(御書1178ページ)の御文を確信し、わが信念としてきたのだ。 だから、世間的な利害や損得をかなぐり捨て、広宣流布のため、仏法のために、勇んで苦労を買って出た。信心のことで、楽をしようとか、よい思いをしようなどとは、決して考えなかった。 皆が、財もいらない、地位もいらない、名誉もいらないとの思いで、ただ、ただ、広宣流布のために走り抜いてきたのである。 そこにこそ、創価学会の強さがあり、清らかさがあり、正義がある。 (「羽ばたき」の章、243~245ページ) 変毒為薬の仏法  「昭和47年7月豪雨」で被害のあった秋田の友を励ます池田先生(1972年7月、秋田市) <1972年(昭和47年)の7月は大雨が続き、「昭和47年7月豪雨」と呼ばれ、全国各地で大きな被害が出た。「羽ばたき」の章には、秋田を訪れた山本伸一が、救援対策の手を打ちながら、同志を励ます場面が描かれている> 「今回、水害に遭われた方は、本当にお気の毒です。心から、お見舞い申し上げます。 大事なことは、ここから、どうしていくかです。落胆して、自暴自棄になったり、諦めてしまうのか。それとも、“負けるものか”“今こそ信心の力を証明するのだ”と、敢然と立ち上がるのかです。その一念で幸・不幸は大きく分かれます。 長い人生には、災害だけでなく、倒産、失業、病気、事故、愛する人の死など、さまざまな窮地に立つことがある。順調なだけの人生などありえません。むしろ、試練と苦難の明け暮れこそが人生であり、それが生きるということであるといっても、決して過言ではない。 では、どうすれば、苦難に負けずに、人生の真の勝利を飾れるのか。 仏法には『変毒為薬』つまり『毒を変じて薬と為す』と説かれているんです。信心によって、どんな最悪な事態も、功徳、幸福へと転じていけることを示した原理です。これを大確信することです。 この原理は、見方を変えれば、成仏、幸福という『薬』を得るには、苦悩という『毒』を克服しなければならないことを示しています。いわば、苦悩は、幸福の花を咲かせゆく種子なんです。だから、苦難を恐れてはなりません。敢然と立ち向かっていくことです。 私たちは、仏の生命を具え、末法の衆生を救済するために出現した、地涌の菩薩です。 その私たちが、行き詰まるわけがないではありませんか。人は、窮地に陥ったから不幸なのではない。絶望し、悲観することによって不幸になるんです」(中略) 「もう一つ大事なことは、自分が今、窮地に陥り、苦悩しているのはなんのためかという、深い意味を知ることです。もし、災害に遭った同志の皆さんが、堂々と再起していくことができれば、変毒為薬の原理を明らかにし、仏法の偉大さを社会に示すことができる。実は、そのための苦難なんです。 どうか被災した方々にこうお伝えください。 『断じて苦難に負けないでください。必ず乗り越え、勝ち越えてください。私は真剣に題目を送り続けております』と」 伸一は必死であった。 (251~252ページ) |