|

相手を知ることが渉外の基本

<日中関係に暗雲が垂れこめる中、1966年(昭和41年)7月、青年部の幹部が中国の関係者と会談する。終了後、報告を受けた伸一は語る>

「やはり最初は硬い雰囲気だったんだね。初対面の時は、互いに緊張するだけに、その硬さを解きほぐしていくことが大事なんだ。

それは笑顔だよ。

そして、最初に何を言うかだ。

包み込むような温かさがあり、相手をほっとさせるようなユーモアや、ウイットに富んだ言葉をかけることだよ」(中略)

「それから、人と会う時には、相手がどういう経歴をもち、どういう家族構成かなども、知っておく努力をしなければならない。それは礼儀でもあるし、渉外の基本といってよいだろう。

たとえば、君たちだって、自己紹介した時に、『あなたのことは、よく存じております。こういう実績もおもちですね』と言って、自分の業績を先方が語ってくれたら、どう感じるかい。この人は、自分のことを“ここまで知ってくれているのか”と感心もするだろうし、心もとけ合うだろう。

それが、胸襟を開いた対話をするための第一歩となるんだ。だから私も、常にそうするように、懸命に努力している。お会いする方の著書があれば、できる限り目を通すようにしているし、その方について書かれた本なども読んで、頭に入れているんだよ」

(「金の橋」の章、36~37ページ)

「異体同心」は個性開花の団結

<68年(同43年)秋、各方面で芸術部員による芸術祭が開催。一人一人の個性を尊重しつつ、団結するにはどうすればよいかと尋ねる芸術部の幹部に伸一は、指針を示す>

「実は、その原理が『異体同心』ということなんです。

世間では、団結というと、よく『一心同体』と言われる。これは、心も体も一体ということであり、心を同じくするだけでなく、行動や形式も同じことを求める。

つまり、全体主義となり、どうしても、個性は抑圧されることになる。

それに対して、大聖人は『一心同体』ではなく、『異体同心』と言われた。

これは“異体”である個人、また、それぞれの個性や特性の尊重が大前提になっています。

その一人ひとりが“同心”すなわち、広宣流布という同じ目的、同じ決意に立つことから生まれる、協力、団結の姿が異体同心です。

つまり、それは、外側からの強制によるものではなく、個人の内発的な意志による団結です。だから強いんです。

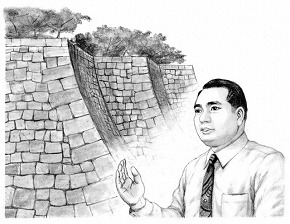

また、自主性が基本にあるから、各人が個性、特質をいかんなく発揮できるし、それによって、さらに全体が強くなる。たとえば、城の石垣というのは、同じ形の石ではなく、さまざまな形の石を組み合わせ、積み上げていくから、堅固であるといわれている。

野球をするにも、優秀なピッチャーばかり集めたからといって、勝てるものではない。『異体』すなわち、いろいろな人材が必要なんです。芸術部員は、一人ひとりが力もあり、強い個性をもっているだけに、皆が心を一つにして団結すれば、すごいパワーが発揮できます。

学会の強さは、この『異体同心』の団結にありました。その力によって、常に不可能の壁を破り、新しい歴史を開いてきた」

(「光城」の章、272~273ページ)

青年時代の苦闘は生涯の財産

<69年(同44年)2月、沖縄で大学会の結成式に出席した伸一は、夜間に学ぶ二部学生に励ましを送る>

「全部やると決めて、挑戦していくことです。

逃げたり、卑屈になったりしてはいけない。また、焦ってはならない。今は将来に向かって、着実に人生の土台をつくる時です。

人生はある意味で死闘といえる。血を吐くような思いで、無我夢中で戦っていくしかありません。悩んで悩んで、悩み抜いていくところに成長がある。人間形成がある。それこそが、生涯の財産になります。

私も夜学に通っていたから、皆さんの苦しさ、辛さはよくわかります。

私は、三十歳まで生きられないといわれていた病弱な体でした。また、長兄は戦争で死に、家も焼かれ、暮らしは貧しく、いつも、腹を空かせていました。本を買うには、食費を削るしかなかったからです。

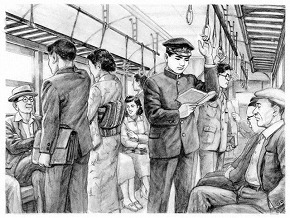

しかし、それでも私は、知恵を絞って時間を捻出し、徹底して学んできました。電車のなかも、勉強部屋でした。

そして、働きに働きました。朝も三十分前には出勤し、清掃をしてみんなを待ちました。

職場での信頼も厚く、戸田先生の会社に移る時には、上司も、同僚も、本当に惜しんでくれました。

さらに、猛然と学会活動に取り組み、信心ですべてを切り開いてきたんです。

家族が用意してくれた整った環境での勉学よりも、大変ななかで、泣く思いをして学んだことの方が、何倍も自分の血肉となり、身につくものなんです。

鍛えのない青年は、軟弱になり、人生を滅ぼしかねない。ゆえに、二部学生は、最高の修行の場を得ているということなんです。頑張りなさい」

(「楽土」の章、347~348ページ)

広布の使命自覚した人が人材

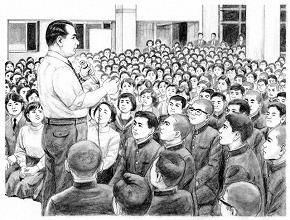

<沖縄の高等部の集いで伸一は、人材の要件を示す>

「人材の要件とは何か――。

広宣流布の使命を自覚することです。

人は、なんのための人生なのかという、根本目的が定まっていなければ、本当の力は発揮できないものです。

また、力をつけ、立派な地位や立場を手にしたとしても、自分の立身出世のみが目的になっていれば、社会への真の貢献はできません。

才能の開花も、知恵の発揮も、忍耐も、すべて広宣流布の使命を自覚するところから生まれるものであることを、知ってください。さらに、人材とは、人格の人であるということです。人への思いやり、包容力、自分を律する精神の力、正義への信念と意志等々、人格の輝きこそ、人間として最も大事です。

それには、精神闘争が必要です。

自分の弱さに挑み、苦労に苦労を重ねて、自己の精神を磨き上げていくことです。

そして、人材には、力がなくてはならない。

心根は、清く、美しくとも、力がないというのでは、民衆の幸福、平和を築くことはできない。だから、何か一つでよい。これだけは誰にも負けないというものをもつことが必要です。

わが弟子ならば、全員が大人材であると、私は確信しております。皆さんこそ、私の宝です。沖縄の誇りです」

高等部員は、頷きながら、伸一の指導を聞いていた。

その目には、誓いの涙が光っていた。

人材を育むには、先輩幹部が一人でも多くの人と会うことである。

草木も、豊富な養分を吸収し、燦々たる太陽の光を浴びてこそ生長する。人材もまた、さまざまな励ましがあり、触発があってこそ、育ちゆくものである。

(「楽土」の章、349~350ページ)

折伏精神とその要諦

<1968年(昭和43年)10月、伸一は、静岡・富士宮市内の地区座談会に出席。そこで参加者の悩みに答え、折伏の精神と、弘教の要諦を語る様子が、「北斗」の章で描かれている>

「私は、仕事が忙しくて休日も取れません。でも、なんとか折伏をしたいと思っています。ところが、なかなかできないもので悩んでおります」

「人を救おうとして悩むなんて、すごいことではないですか。尊く誇り高い、最高の悩みです。本当の慈悲の姿です。それ自体、地涌の菩薩の悩みであり、仏の悩みです」

集った同志は、弘教を実らせようと、日々、懸命に戦っていた。

それだけに、折伏についての話に、皆、目を輝かせ、真剣な顔で聴き入っていた。

「折伏を成し遂げる要諦は何か。

それは決意です。一念が定まれば、必ず状況を開くことができる。

折伏は、どこでもできるんです。

戸田先生は、牢獄のなかでも法華経の極理を悟り、看守を折伏しています。

まず、折伏をさせてくださいと、御本尊に懸命に祈り抜くことです。すると、そういう人が出てきます。

また、ともかく、あらゆる人と仏法の対話をしていくんです。

もちろん、信心の話をしても、すぐに入会するとは限りません。それでも、粘り強く、交流を深めながら、相手の幸福を日々祈り、対話を重ねていくことです。

種を蒔き、それを大切に育て続けていけば、いつか、必ず花が咲き、果実が実ります。

焦る必要はない。

さらに、入会しなくとも、ともに会合に参加して教学を勉強したり、一緒に勤行したりすることもよいでしょう。自然な広がりが大事です。

ともあれ、苦労して弘教に励んだ分は、全部、自分の福運になります。

相手が信心しようが、しまいが、成仏の因を積んでいるんです」

皆が笑顔で頷いていた。伸一の話を聞くうちに、安心感と勇気が湧いてくるのである。

彼は、言葉をついだ。

「また、対話してきた人を入会させることができれば、何ものにもかえがたい、最高最大の喜びではないですか。折伏は、一人ひとりの人間を根本から救い、未来永遠の幸福を約束する、極善の実践です」

(「北斗」の章、183~184ペ

|