|

励ましこそ広布発展の原動力

<1967年(昭和42年)5月、山本伸一はアメリカ、ヨーロッパ各国の歴訪の旅へ。7年前に世界広布の第一歩を刻んだハワイでは、2000世帯を超えるメンバーが誕生するなど、大きく発展を遂げていた>

七年前を知る同行の幹部たちにとっては、まさに隔世の感があった。

だが、大発展にあらためて驚きはしたものの、その原動力がなんであったかを、誰も考えようとはしなかったにちがいない。それは、伸一の、同志一人ひとりへの徹底した励ましであった。組織といっても、あるいは運動といっても、それを支えているのは、一人ひとりの人間である。その人間が一念を転換し、使命に目覚め立ち、最大の力を発揮していくならば、すべてを変えることができる。

ゆえに、個人指導という、目立たぬ、地道な活動こそが、広宣流布の生命線を握る、最も重要な作業となるのである。

ハワイを初めて訪問した折にも、伸一は寸暇を惜しんで、幾度となく、メンバーと対話を重ねた。座談会でも質問会を行い、日本に帰りたいと泣きじゃくる人の言葉に耳を傾け、同苦することから、彼の行動は始まったのである。

ホテルでも、個人指導に余念がなかった。

ともかく、対話を根気強く、惜しみなく続け、使命の種子を植え、希望の風を送り、皆の一念を変えていった。(中略)

対話による一念の転換――そこに、勝利を打ち立てる一切の鍵がある。

(「新緑」の章、19~20ページ)

感謝の心が歓喜に、勝利に!

<6月、群発地震が続く長野の松代を訪れた伸一は、松代会館での集いで指導する>

「人間は、一人では生きられない。また、個人というのは、どうしても弱くなってしまう。

だから、崩れざる幸福を築いていくためには、信心を切磋琢磨していくよき同志が、組織が、必要なんです。そう考えるならば、学会という、大聖人の御精神を受け継ぐ組織のなかで、信心に励めることがいかにすばらしいか、よくわかると思います。

ところが、活動が大変だとか、あの人が気にくわないとか、何かあると、すぐに愚痴をこぼし、文句や不平不満をいう人がいる」(中略)

「実は、その愚痴と文句が、信心に邁進してきた功徳、福運を、消すことになるんです。また、それは、歓喜を奪い去り、心をすさんだものにし、自分で自分を不幸にしていく。

反対に、『ありがたいな』という感謝の思いは、歓喜を燃え上がらせていきます。

そして、歓喜は自らの心を豊かにし、幸福にします。歓喜あるところ、力は倍加し、勢いが増します。歓喜ある前進のなかにこそ、人生と広布の勝利があるんです。

つまり、同じ御本尊に題目を唱え、同じように学会活動に励んでいたとしても、愚痴と文句の一念なのか、感謝の一念なのかによって、結果は全く違ってしまう。どうか、皆さんは、これから、ますます福運をつけていくためにも、感謝の心で、喜びをもって信心に励んでいただきたいのであります」

(「愛郷」の章、143~144ページ)

差異の尊重が人間共和を促進

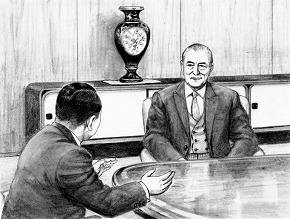

<伸一は10月、東京・信濃町の創価文化会館で、「ヨーロッパ統合の父」として知られるクーデンホーフ・カレルギー伯爵と対談する>

(伯爵は)感慨のこもった声で言った。

「あなたは、常に非難中傷されながら、日本中の、いや世界の、実に多くの敵と戦っていることを、私は知っています。しかし、偉大な人というのは、皆、そうです」(中略)

ナチス・ドイツに戦いを挑んで迫害を受け、亡命せざるをえなかったクーデンホーフ・カレルギー伯爵は、正義の旗を掲げ立った者の宿命を、知悉していたのだ。

伸一は、毅然として語った。

「今、私が、世界の多くの敵と戦っていると言われましたが、イデオロギーや宗教が異なっているからといって、私にとっては、本来、敵ではありません。

もちろん、暴力やテロは絶対に悪ですし、民衆を支配し、隷属化させる権力とは、どこまでも戦います。

しかし、人間の幸福、救済をめざす思想、宗教には、本来、人間を尊重するという共通項があります。それがある限り、必ず通じ合い、共感し合うはずであり、相互理解は可能であると思います。

さらに、仏法で説く、万人が等しく『仏』の生命をもっているという考え方は、人間を貫く、内なる普遍の世界を開示するものといえます。

人類がそこに着目し、人間の共通項に目を向けていくならば、分断から融合へと発想を切り替える、回転軸となっていくと確信しています。

また、宗教の違いによって生じた文化的な差異は、違いを認めるというだけでなく、むしろ尊重すべきです」

(「天舞」の章、282~283ページ)

あきらめずに1ミリでも前へ

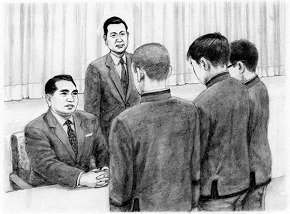

<創価学園の開校の年である1968年(昭和43年)12月、学園を訪問した伸一は、成績が伸び悩んでいる生徒との面談の場を持ち、真心の励ましを送る>

生徒たちは、教師から「山本先生が、成績不振者に会われる」と聞かされていたせいか、ばつが悪そうな顔で、部屋に入って来た。

伸一は、生徒を、笑顔で迎えた。

「緊張する必要はないよ。叱るために会ったんじゃないからね。ぼくは、君たちを勇気づけたいだけなんだ」

そして、それぞれの生徒に、悩んでいることはないか、体調はどうか、通学時間はどのぐらいかかるのか、家庭の状況はどうかなどを、丹念に尋ねていった。

伸一は、何か問題があれば、相談にのり、助言し、できる限りの応援をしたかった。

また、勉強以外にも、生徒一人ひとりがもっている、さまざまな可能性を引き出す機会にしたかったのである。

語らいのなかで、多くの生徒たちは、その伸一の心を感じ取っていったようだ。

「先生。勉強、頑張ります!」と、自ら誓う生徒もいた。

それを聞いた伸一は、にっこりと頷き、包み込むように言った。

「そうだ。そうだよ。頑張るんだ。一ミリでも、二ミリでもいい。決してあきらめずに努力して、前進していくことが大事だよ」(中略)

来た時は、暗い顔をしていた生徒たちが、帰りには、風呂上がりのように、さっぱりと、紅潮した顔をしていた。

生徒を激励する伸一の姿を見て、最も驚いたのは、教師たちであった。(中略)

伸一の面談は、生徒たちにとっても、教師たちにとっても、大いなる発奮の起爆剤となった。

後年、その生徒たちのなかから、大学教授も出ることになる。

(「栄光」の章、373~375ページ)

「創価教育学体系」への称賛

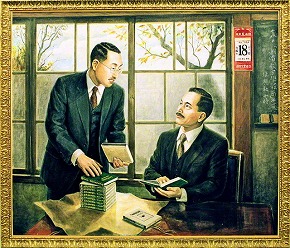

1930年11月18日に発刊された『創価教育学体系』第1巻を手にする、牧口先生㊨と戸田先生(油彩画「創立の日」内田健一郎作)

<1930年(昭和5年)11月18日、初代会長・牧口常三郎の『創価教育学体系』の第1巻が発刊される。「栄光」の章には、学識者が同書に寄せた称賛の声が記されている>

牧口常三郎の創価教育学とは、一言でいえば、「人生の目的たる価値を創造し得る人材を養成する」知識体系といえる。

牧口は、教育の目的は子ども自身の幸福にあると主張し、社会人として幸福生活を営めるようにしていくことに、教育の役割があるとしている。

富国強兵策のもと、国家のための教育が行われてきた時代にあって、それは、まさに革命的な提唱であった。(中略)

創価教育学は、彼の三十余年にわたる学校教育の実践のなかで培われ、実証に裏付けられた教育法であった。つまり、それまでの、観念的哲学理論で構成され、実証性に乏しい教育学とは一線を画した、独創的な教育学説であった。

当時と時代状況が異なる現代では、具体的な改革案はそのまま採用できない面もあろうが、牧口の学説には、未来を照らす、人間教育の光彩があった。

『創価教育学体系』の第一巻には、当時の日本を代表する三人の学識者が序文を寄せている。

そのなかで、国際連盟事務局次長を務めた新渡戸稲造は、「現代人が其の誕生を久しく待望せし名著」と讃嘆している。

『創価教育学体系』を民俗学者の柳田国男は、こう賞讃している。

「他には容易に得難き独創の価値は、或は此の行詰まった現代教育界を打開するに足ると信じ、改めて之を推奨するに躊躇しないものである」

また、フランス社会学の研究家である田辺寿利は絶讃する。

「一言もってこれを約すれば、鞏固なる理論と長年月の実験とを基礎として創始されたる『創価教育学』は、現代の日本が最も要求するところの教育学である」

そして、こう記す。

「一小学校長たるファブルは、昆虫研究のために黙々としてその一生をささげた。学問の国フランスは、彼をフランスの誇りであるとし、親しく文部大臣をして駕を枉げしめ、フランスの名に於いて懇篤なる感謝の意を表せしめた。

一小学校長たる牧口常三郎氏は、あらゆる迫害あらゆる苦難と闘ひつつ、その貴重なる全生涯を費して、終に画期的なる『創価教育学』を完成した。文化の国日本は、如何なる方法によって、国の誇りなるこの偉大なる教育者を遇せんとするか」

ところが、仏法正義の旗を掲げ、人類の幸福と平和の実現に生き抜いた牧口は、国家神道を精神の支柱に戦争を遂行する軍部政府によって、投獄される。

そして、一九四四年(昭和十九年)十一月十八日、彼は獄死したのである。それは『創価教育学体系』第一巻の発刊から、ちょうど十四年後にあたっていた。

「軍国日本」は、この偉大なる教育者にして偉大なる仏法指導者を、“国賊”とし、「獄死」をもって遇したのだ。それは、未来永劫に消えぬ、日本国家の最大の汚点であろう。

(318~321ページ)

|