|

「君が一人立てばいい!」

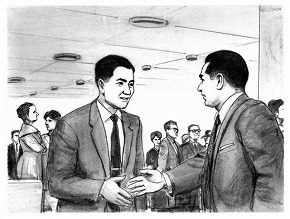

<1964年(昭和39年)5月、山本伸一はオーストラリアなどの歴訪に出発。その経由地であるフィリピン・マニラの空港で、マニラ支部の支部長夫妻と、支部長を支えながら奮闘してきた柴山昭男という青年を激励する>

伸一は、柴山に仕事のことなどを尋ねたあと、彼に言った。

「ところで、君をフィリピンの男子部の責任者に任命しようと思うが……」

「責任者といわれましても、男子部はほとんどいないんです」

「いいんだよ。君が一人立てばいいんだ。そうすれば、必ず人は出てくる。一人が大切なんだ。

大聖人も、お一人で立たれた。戸田先生も、戦時中の弾圧で、みんなが退転してしまったなかで一人立たれた。

そこから戦後の学会は始まった。一人立つ人がいれば、必ず広がっていく。それが広宣流布の原理だよ。

来年の五月三日には、日本にいらっしゃい。そこで男子部の旗を授与しよう」

「はい!」

決意のこもった、柴山の声が響いた。

伸一は頷きながら、話を続けた。

「大聖人は『よ(善)からんは不思議わる(悪)からんは一定とをもへ』(御書1190ページ)と仰せになっている。広宣流布の道が険しいのは当然です。困難ばかりであると、覚悟を決めることです。弾圧下にある国もある。

そのなかでも同志は、必死になって命がけで頑張っている」(中略)

伸一は、フィリピンのメンバーに言った。

「何ごとにも平坦な道はない。しかし、苦労があるから強くなれる。

苦難がまことの信仰を育む。労苦が魂を鍛える。

嵐に向かい、怒濤に向かって進んでいくのが、広宣流布の開拓者だ。

この三人が立ち上がり、真剣になれば、フィリピンの基礎は築ける。未来は安泰だ。私と同じ心で、同じ決意で前進しよう。

私は、マニラに親戚ができたと思っているからね」

ほどなく、出発の時間になった。

「握手をしよう」

こう言って伸一は、柴山に手を差し出した。

「青年が頑張るんだよ。時代、社会を変えていくのは、青年の力しかない。今度、会う時には、一段と成長した姿で会おう。待っているよ」

伸一の手に、力がこもった。柴山も、その手をしっかりと握り締めた。

(「新時代」の章、67~70ページ)

真剣な一念が智慧の源泉

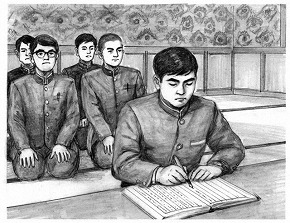

<65年(同40年)1月、伸一は高等部の第一期生が、決意をとどめる署名をするようにしてはどうかと提案。青年部長の秋月英介は、泉が湧くような伸一の相次ぐ提案に驚嘆し、尋ねる>

「先生の次々と打たれる手には、今更ながら驚き、感服するのみです。そうしたお考えは、どうすれば出てくるのでしょうか」

「すべては真剣さだよ。私は、二十一世紀のことを真剣に考えている。

その時に、誰が広宣流布を、世界の平和を、担っていくのか。誰が二十一世紀に、本当の学会の精神を伝えていくのか。それは、今の高等部、中等部のメンバーに頼むしかないじゃないか。

だから、一人ひとりに、しっかりと成長していってもらうしかない。大人材、大指導者に育ってもらうしかない。

では、どうすればよいのか。何もしなければ、人は育たない。

大切なのは触発だ。その触発をもたらすには、日々、命を削る思いで、成長を祈ることだ。

そして、“どうすれば、みんなの励みになるのか”“どうすれば、希望がもてるのか”“どうすれば、勇気が出せるのか”を、瞬間瞬間、懸命に考え続けていくことだ。

強き祈りの一念が智慧となり、それが、さまざまな発想となる。

責任感とは、その一念の強さのことだ」

(「鳳雛」の章、134~136ページ)

団結の力は境涯開く祈り

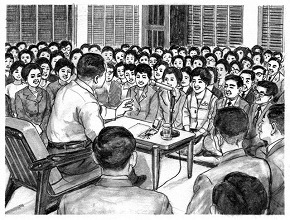

<64年(同39年)12月、伸一は沖縄の地区部長会で、団結の大切さを訴える>

「皆が仲良く、互いに尊敬し合って、団結していくことが、広宣流布を前進させていく力になる。反対に同志を恨んだり、憎んだり、軽んじたり、嫉妬するようなことは、絶対にあってはならない。それは大謗法になる。自分も罰を受けるし、組織を歪んだものにし、広宣流布を破壊していくことになります。

では、どうすれば、同志の団結が図れるのか。

根本は祈りです。題目を唱え抜いていくことです。いやだな、苦手だなと思う人がいたら、その人のことを、真剣に祈っていくんです。

いがみ合ったり、争い合うということは、互いの境涯が低いからです。

相手の幸福を祈っていくことが、自分の境涯を大きく開いていくことになる。

また、誤解から、感情の行き違いを生むことも多いから、心を開いて、よく話し合うことです。勇気をもって、対話することです。互いの根本の目的が、本当に、広宣流布のためであるならば、信心をしている人同士が、共鳴できないはずはありません」

一人ひとりは、どんなに力があっても、仲が悪ければ、全体として力を発揮することはできない。

逆に仲の良い組織というのは、それぞれが、もてる力の、二倍、三倍の力を発揮しているものである。

(「衆望」の章、382~383ページ)

小説「人間革命」の起稿

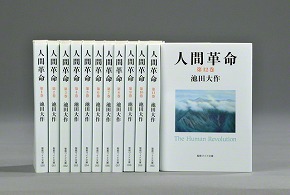

小説『人間革命』は、聖教新聞紙上での連載回数1509回(全12巻)で、1993年2月11日に完結した

「衆望」の章には、小説『人間革命』を起稿するに至った伸一の真情とその経緯が記されている。

◇

窓から差し込む、南国の朝の日差しがまばゆかった。机には、四百字詰めの原稿用紙が置かれていた。

彼は、この日、この朝、小説『人間革命』の筆を起こそうと心に決め、この沖縄にやって来たのである。

思えば、伸一が、戸田の生涯を書き残そうとの発想をもったのは、十九歳の時であり、入会して三カ月が過ぎたころであった。

軍部政府の弾圧と戦い、投獄されても、なお信念を貫き、人民の救済に立ち上がった戸田城聖という、傑出した指導者を知った伸一の感動は、あまりにも大きかった。

伸一は、“わが生涯の師と定めた戸田先生のことを、広く社会に、後世に、伝え抜いていかなくてはならない”と、深く深く決意していた。

その時の、炎のごとき思いは、生命の限りを尽くして、師弟の尊き共戦の歴史を織り成していくなかで、不動の誓いとなっていくのである。

一九五一年(昭和二十六年)の春であった。

彼は、戸田が妙悟空のペンネームで、聖教新聞に連載することになった、小説『人間革命』の原稿を見せられた時、“いつの日か、この続編ともいうべき戸田先生の伝記を、私が書かねばならない”と直感したのであった。

さらに、三年余りが過ぎた一九五四年(昭和二十九年)の夏、戸田と一緒に、師の故郷の北海道・厚田村を訪ねた折のことである。

伸一は、厚田港の防波堤に立って、断崖が屏風のごとく迫る、厚田の浜辺を見ながら、戸田の人生の旅立ちをうたった、「厚田村」と題する詩をつくった。

その時、自分が“戸田先生の伝記を、必ず書き残すのだ”と、改めて心に誓ったのである。

それから三年後の八月、伸一は、戸田とともに、軽井沢で思い出のひとときを過ごした。

師の逝去の八カ月前のことである。そこで、単行本として発刊されて間もない、戸田の小説『人間革命』が話題になった。

戸田は、照れたように笑いを浮かべて言った。

「牧口先生のことは書けても、自分のことを一から十まで書き表すことなど、恥ずかしさが先にたってできないということだよ」

その師の言葉は、深く、強く、伸一の胸に突き刺さった。

戸田の『人間革命』は、彼の分身ともいうべき主人公の“巌さん”が、獄中にあって、広宣流布のために生涯を捧げようと決意するところで終わっている。

それからあとの実践については、戸田は、何も書こうとはしなかった。

伸一は、この軽井沢での語らいのなかで、広宣流布に一人立った、その後の戸田の歩みを、続『人間革命』として書きつづることこそ、師の期待であると確信したのである。

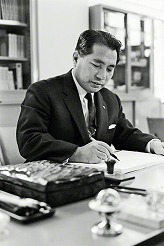

小説『人間革命』を執筆する池田先生(1965年、東京・信濃町の学会本部で)

伸一は、ここでペンを置いた。原稿は、連載二回分になっていた。

二、三度、推敲したが、直すところは、ほとんどなかった。

“よし、これでいい!”

伸一は、満ち足りた思いで、立ち上がった。

“それにしても、大変な道に足を踏み込んでしまったものだな”

彼は、机の上の原稿に目を向けながら、しみじみと思った。

ひとたび連載小説の執筆を開始したならば、一つの区切りを迎えるまでは、途中で休むわけにはいかないからだ。

しかも、戸田城聖の出獄から逝去までをつづるとなれば、どう考えても、十巻を超える大作にならざるを得ない。

『人間革命』の執筆を発表した時から、覚悟してきたことではあったが、この連載が、相当、自分を苦しめるであろうことは、目に見えていた。

しかし、伸一の心は燃えていた。

それによって、どんなに苦しむことになったとしても、偉大なる師の思想と真実を、自分が書き残していく以外にないという使命感と喜びが、彼の胸にたぎっていたのである。

(「衆望」の章、383~386ページ、392~393ページ)

|