|

崩れざる幸福は冥益の輝き

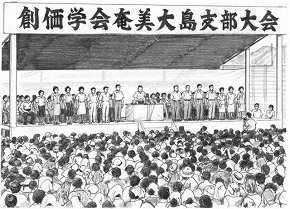

<1963年(昭和38年)6月、山本伸一は、塩浜海岸の特設会場での奄美総支部結成大会で、功徳について語る>

「功徳には、祈りの結果が、直ちに目に見える利益、つまり顕益と、目には見えない利益である、冥益とがあります。大聖人の仏法は、このうち、冥益が主となって、私たちに幸福をもたらしてくれます。(中略)

本当の功徳とは、信心をしたら大金が手に入ったとかいうものではありません。『棚からボタモチ』のような、自分は何もせずに、どこかから幸運が舞い込んでくるのが功徳だとしたら、かえって、人間を堕落させてしまいます。

では、冥益とは何か。

たとえば、木というものは、毎日、見ていても、何も変化していないように見えますが、五年、十年、二十年とたつうちに、大きく生長していきます。それと同様に、五年、十年、二十年と信心に励むうちに、次第に、罪障を消滅し、宿命を転換し、福運を積み、大利益を得ることができるのが冥益であり、それが大聖人の仏法の真実の功徳なのであります」

多くのメンバーは、功徳といえば、「顕益」と思い込んできた。それだけに、「冥益」の話に、驚いた人もいた。伸一は、皆に、正しい信仰観を確立してほしかったのである。

「冥益とは、言い換えれば、信仰によって、生命力と智慧を涌現し、人格を磨き、自らを人間革命して、崩れざる幸福境涯を築くということでもあります。

したがって、焦らず、弛まず、木が大地に深く根を張って、大樹に育っていくように、学会とともに、広布とともに生き抜き、自らの生命を、磨き、鍛えていっていただきたいのであります。そうして、十年、二十年、三十年とたった時には、考えもしなかった幸福境涯になることは間違いないと、断言しておきます」

(「布陣」の章、80~83ページ)

広布に生き抜き境涯を革命

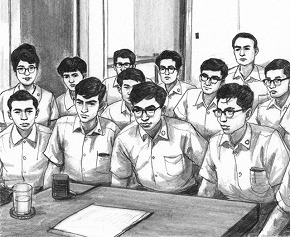

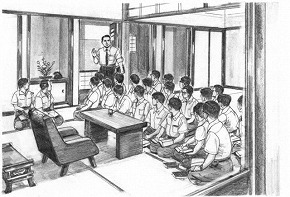

<伸一は、7月に京都大学の学生部員を対象に「百六箇抄」を講義。“骨のある人間とは?”との受講生の質問に答える>

「それは、信念をもったスケールの大きな、堂々たる生き方をしていく人間ということです。人間は、どうしても環境に染まっていきやすいものだ。たとえば、アルバイトに明け暮れ、コッペパンやオニギリばかり食べて、生きていくのがやっとだという状態のなかで勉強していると、狭量な人間になってしまう場合がある。

また、今の“学生かたぎ”として、自分のささやかな幸せだけを追い求めて生きる傾向もある。私は、青年たちが自分のことしか考えなくなりつつあることを、心配しているんです。社会、世界をどうするのか、最高に価値ある生き方とは何か、といった問題をおろそかにし、なんの信念も、哲学もない人生であってはならない。青年がそうであれば、最後は、自分も社会も不幸です。

では、どうすれば、骨のある、スケールの大きな人間になれるのか。それは境涯を革命することです。人間革命です。題目を唱え抜き、学会とともに広宣流布に生きていくならば、自然のうちに大境涯になり、骨のある人間になっていきます。

その意味でも、人間を育て、人類の未来を担っていくのは創価学会以外にはない。だからみんなも、学会について来ることです!

まだ、みんな若いから、人生は、長い長い道程のように思っているかもしれないが、あっという間に終わってしまうものだ。まさに『光陰矢のごとし』です」

(「宝剣」の章、143~144ページ)

「無疑曰信」の不動の信心を

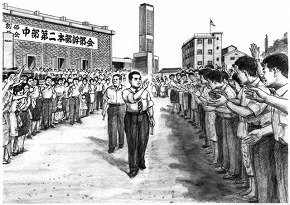

<7月、伸一は長野市民会館で開催された中部第2本部の幹部会で、幸福の要諦は御本尊を信じ抜く、「無疑曰信」(疑いなきを信という)の清流のごとき信心が肝要であることを訴える>

「大聖人の仏法の正しさは、文証、理証、現証のうえから証明されております。

しかし、ちょっと商売が行き詰まると、すぐに御本尊には力がないと疑いの心をいだく。子どもが怪我をしたといっては、御本尊は守ってくれなかったと思う。

また、一部のマスコミが学会を批判したからといって、学会の指導を疑い、御本尊への確信をなくし、勤行もしなくなってしまう。こういう方もおりますが、そうした人に限って、自分自身の生き方や信心を振り返ろうとはしない。それでいて、何かにつけて御本尊を疑い、学会を疑う。それは大功徳を消していくことになります。

赤ん坊は、何も疑うことなく、お母さんのお乳を飲んで成長していきます。しかし、お乳を飲まなくなれば、成長も遅くなり、病気にもかかりやすい。

それと同じように、御本尊を信じ、生涯、題目を唱え抜いていくならば、仏の生命を涌現し、生活のうえにも、絶対的幸福境涯の姿を示していけることは間違いないのであります。

どうか、御本尊を疑うことなく、題目を唱えに唱え、唱えきって、広宣流布の団体である学会とともに走り抜き、この人生を、最高に有意義に、最高に幸福に、荘厳してまいろうではありませんか」

愛する会員が、一人も残らず、充実した人生のなかに、功徳と福運に包まれゆくことを念じての、渾身の指導であった。

(「清流」の章、209~210ページ)

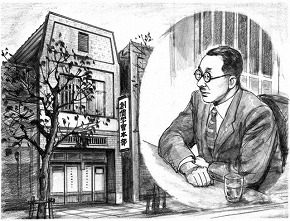

会員間の金銭貸借は厳禁!

<ある地方で、幹部の金銭問題が発覚。戸田城聖第2代会長は会員間の金銭貸借を厳しく禁じており、今日の学会の鉄則となっている>

そもそも戸田城聖が、会員間の金銭貸借を厳しく禁じたのは、そのために組織が利用されることを防ぐためであった。また、金銭関係のもつれが組織に波及し、怨嫉などを引き起こすことになるからである。

よく会員のなかには、誰に金を貸そうが、そんなことは、個人の自由ではないかという者もいた。そういう声を聞くと、戸田は言った。

「私が金銭貸借を禁じているのは、そのことから、結局は、信心がおかしくなり、学会という正義の組織が破壊されていくからだ。

金を借りた幹部は、相手にきちんと信心指導ができなくなり、わがままを許すようになる。また、人事も公平さを欠いていく。一方、幹部や会員に金を貸して、返してもらえないというと、学会や信心に不信をいだき、怨嫉し、やがては退転していく。実際にみんなそうだった。

私は、みんなを不幸にさせないために、金銭貸借を禁じたのだ。もし、どうしても貸したいというのならば、貸せばよい。だが、学会は知らぬぞ。また、返さないからといって恨みごとをいうな。貸したいのなら、あげるつもりで貸しなさい」

金銭貸借の厳禁は、どこまでも信仰の世界の純粋さを守るための、戸田の決断であった。

(「清流」の章、265~266ページ)

山本伸一と若き宝友

1963年7月、山本伸一は、京都大学で学ぶ学生部員の代表に「百六箇抄」講義を開始。「宝剣」の章には、受講生一人一人へ、指導、激励を重ねる伸一の姿が描かれている。

◇

<「本迹」を皆の生活に即して語る>

「私たちの人生にも、生活にも、全部、『本迹』がある。それを、きちっと見極め、立て分けていかねばならない。

たとえば、眠っている時は『迹』、起きている時は『本』。勉学が本分である学生が、遊びに、ふけっているのは『迹』、勉学に打ち込んでいるのは『本』といえる。

また、勉強しているといっても、立身出世のための勉強であれば、心は自分中心であり、世間に流された『迹』の生き方です。しかし、学生部員として、広布のために力をつけようと、使命感を奥底にもっての勉強であれば『本』です。

ともあれ、根本的にいえば、私たちの本地は、広宣流布のために出現した地涌の菩薩であり、ゆえに、広宣流布に生き抜く人生こそが『本』となる。

一方、諸君が将来、社会的な地位や立場がどんなに立派になったとしても、それは『迹』です。この一点を見誤ってはならない。(中略)

『本迹』を個人の一念に要約していえば、『本』とは原点であり、広宣流布への一念です。また、前進、挑戦の心です。『迹』とは惰性であり、妥協、後退です。

自分は今、広布のために、人間革命のために生きているのか、一念は定まっているのか――それを見極めていくことが、私たちにとって、『本迹』を立て分けていくということになるし、その人が最後の勝利者になっていく。ゆえに、『本迹』といっても、この瞬間瞬間が勝負であり、自分のいる現実が仏道修行の道場となる」

(148~149ページ)

◇

<人生そのものに懐疑的になり、学会活動にも積極的になれずにいた友を励ます>

「あなたは、一人になり、孤独になってはだめだよ。行き詰まってしまうからね。常に心を開いてくれる、触発と励ましの組織が学会なんだ。だから、勇気をもって、その学会の組織のなかに飛び込み、人びとのために働くことだ」

(156ページ)

|