|

仏法との出あいは千載一遇!

<1961年(昭和36年)、山本伸一は、香港の座談会で質問を受け、仏法に出あえたことがいかに類いまれなことであるかを説いていく>

「私たちは今、人間として生まれてきた。しかも、大宇宙の根本法を知り、学会員として、広宣流布のために働くことができる。これは大変なことです。

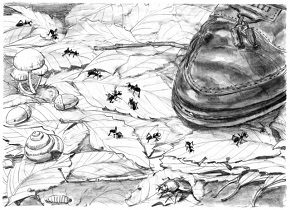

たとえば、森に足を踏み入れると、その足の下には、数万から数十万の、ダニなどの小さな生物がいるといわれています。

さらに、細菌まで含め、全地球上の生命の数を合わせれば、気の遠くなるような数字になります。

そのなかで、人間として生まれ、信心することができた。それは、何回も宝くじの一等が当たることより、遥かに難しいはずです。

まさに、大福運、大使命のゆえに、幸いにも、一生成仏の最高のチャンスに巡りあったのです。

ところが、宝くじで一回でも一等が当たれば大喜びするのに、人間と生まれて信心ができたすばらしさがなかなかわからないで、退転していく人もいます。残念極まりないことです。

私たちにとっては、この生涯が、一生成仏の千載一遇のチャンスなのです。どうか、この最高の機会を、決して無駄にしないでいただきたい。

永遠の生命といっても、いっさいは『今』にあります。過去も未来も『今』に収まっている。ゆえに、この一瞬を、今日一日を、この生涯を、感謝と歓喜をもって、広宣流布のために、力の限り生き抜いていってください」

(「仏法西還」の章、69~70ページ)

広布は宿命からの解放闘争

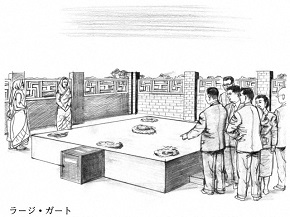

<インドで伸一は、ガンジーを荼毘に付したラージ・ガートに立ち寄り、「すべての人びとの目から涙をぬぐい去りたい」と行動した、ガンジーの崇高な精神を語る>

「ガンジーは『私の宗教には地理的な境界はない』と語っている。彼のその慈愛は、インドの国境を超えて、世界の宝となった。

戸田先生も、『地球上から“悲惨”の二字をなくしたい』と言われ、そのために戦われた。先生の慈愛にも国境はない。私は、そこに二人に共通した崇高な精神を感じる。そして、大事なことは、誰がその精神を受け継いで実践し、理想を実現していくかです。

ガンジーが行った民衆運動は、それまで、だれもやったことのない闘争であった。だから『出来るわけがない』『不可能だ』との批判も少なくなかった。それも当然かもしれない。

しかし、彼は厳然と言い切っている。『歴史上、いまだ起こったことがないから不可能だというのは、人間の尊厳に対する不信の表れである』と……。

断固たる大確信です。どこまでも人間を、民衆を信じ抜いた言葉です。

そして、ガンジーは、この信念の通り、インドを独立に導き、民衆の勝利の旗を高らかに掲げた。

広宣流布の遠征も、未曾有の民衆凱歌の戦いだ。まさに非暴力で、宿命の鉄鎖から民衆を解放する戦いであり、魂の自由と独立を勝ち取る闘争です。歴史上、だれもやったことがない。やろうともしなかった。

その広宣流布の道を行くことは、ガンジーの精神を継承することにもなるはずです」

(「月氏」の章、121~122ページ)

魔と戦い続ける人こそ仏

<釈尊は菩提樹の下で「生命の法」を覚知したが、悟った法を説くことをためらう>

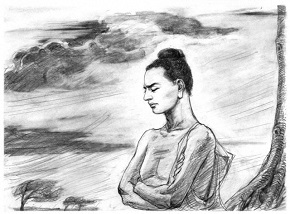

彼(=釈尊)は考えた。

“誰も法を理解できなければ、無駄な努力に終わってしまうだけでなく、人びとは、かえって悪口するかもしれない。さらに、わからぬがゆえに、迫害しようとする人もいるであろう。

もともと私が出家したのは、何よりも、自身の老・病・死という問題を解決するためであった。

それに、自分が悟りを得たことは、誰も知らないのだ。ただ、黙ってさえいれば、人から非難されることはない。そうだ。人には語らず、自分の心にとどめ、法悦のなかに、日々を生きていけばよいのだ……”(中略)

釈尊は布教に突き進むことに、なぜか、逡巡と戸惑いが込み上げてきてならなかった。彼は悩み、迷った。

魔は、仏陀となった釈尊に対しても、心の間隙を突くようにして競い起こり、さいなみ続けたのである。

「仏」だからといって、決して、特別な存在になるわけではない。

悩みもあれば、苦しみもある。病にもかかる。そして、魔の誘惑もあるのだ。

ゆえに、この魔と間断なく戦い、行動し続ける勇者が「仏」である。反対に、いかなる境涯になっても、精進を忘れれば、一瞬にして信仰は破られてしまうことを知らねばならない。(中略)

彼は、遂に決断する。

“私は行こう! 教えを求める者は聞くだろう。汚れ少なき者は、理解するだろう。迷える衆生のなかへ、行こう!”

釈尊は、そう決めると、新しき生命の力が込み上げてくるのを感じた。

一人の偉大な師子が、人類のために立ち上がった瞬間であった。

(「仏陀」の章、184~186ページ)

未来を開く“一人”の育成を

<初のアジア歴訪の折、伸一は組織建設の要諦を、同行した幹部に示す>

秋月英介が発言した。

「今回、訪問した地域には、カンボジアを除いて、一応、メンバーがいることは確認されましたが、実際に組織をつくるとなると、かなり難しいのではないかと思います」

すると、森川が頷きながら言った。

「そうですね。各国に地区をつくるにしても、地区部長となるべき人物がいません。まだ、あまりにも弱いというのが、私の実感です。任命しても、責任を全うできるかどうか……」

理事たちは、皆、深刻な顔をして、黙り込んでしまった。

すると、伸一が、断固とした口調で語り始めた。

「森川さん、まだ弱いと思ったら、それを強くしていくのが幹部の戦いだよ。ましてや、あなたは、東南アジアの総支部長になるのだから、ただ困っていたのではしょうがない。森川さんは、三十年後には、それぞれの国の広宣流布を、どこまで進めようと思っているのかい」

「三十年後ですか……」

森川は答えに窮した。

「私は、たとえば、この香港には、数万人の同志を誕生させたいと思う。また、香港はもとより、タイやインドにも、今の学会本部以上の会館が建つぐらいにしたいと考えている。そうでなければ、戸田先生が念願された東洋広布など、永遠にできません。時は来ているんです。

ともあれ、今回、訪問したほとんどの国に、わずかでもメンバーがいたというのは、大変なことです。『0』には、何を掛けても『0』だが、『1』であれば、何を掛けるかによって、無限に広がっていく。

だから、その『1』を、その一人を、大切に育てあげ、強くすることです。そのために何が必要かを考えなくてはならない」

(「平和の光」の章、332~334ページ)

伸一の平和構想

「平和の光」の章には、山本伸一が思索を重ねながら、平和実現のための具体的な構想を語るシーンが描かれている。

長兄が戦死したビルマの地を訪れた伸一は、日本人墓地に立ち、亡き兄も眺めたであろう夕日を仰ぎながら、平和のために一歩踏み出すことを深く決意する。

続いて伸一たち一行は、ラングーン市内を見学。伸一の胸には、長兄との思い出が次々と浮かんでは消えていく。

兄のことを思うたびに、彼の胸には、ビルマ戦線に送られた一兵士を描いた竹山道雄の小説『ビルマの竪琴』の一場面が去来した。

――終戦を迎えながら、それを知らずに敗走する日本軍の一隊。この隊は隊長の影響で、よく歌を合唱した。周囲をイギリス軍に包囲された時も、合唱の最中だった。

日本軍が突撃しようとした時、イギリス軍から、日本軍が歌っていた「埴生の宿」「庭の千草」の英語の歌が聞こえてきた。実は、これらの歌は、イギリスで古くから歌われていた歌であった。

結局、戦闘は始まらず、日本兵は戦争がすでに終わったことを、そこで知ったのだった――。

同章では、歌が人間の心と心をつないだこのシーンを通して、「音楽や芸術には、国家の壁はない」(310ページ)とつづられている。

その後、一行はタイへ。伸一はそこで、アジア平和旅の間、思索を重ねてきた構想を同行の幹部に語る。

「法華経を中心に研究を重ね、仏法の人間主義、平和主義を世界に展開していける人材を育む必要がある。それらをふまえ、東洋の哲学、文化、民族の研究機関を設立していきたい」(315~316ページ)

「もう一つ構想がある。真実の世界平和の基盤となるのは、民族や国家、イデオロギーを超えた、人間と人間の交流による相互理解です。

そのために必要なのは、芸術、文化の交流ではないだろうか。音楽や舞踊、絵画などには国境はない。

民族の固有性をもちながら、同時に、普遍的な共感性をもっている。そこで、音楽など、芸術の交流の推進を考えていきたい」(316~317ページ)

長兄への深い思いは、平和を希求する揺るがない信念となり、伸一の構想は後に「東洋哲学研究所」「民主音楽協会」として結実していったのである。

|