|

師との絆が学会の強さ

<1960年(昭和35年)5月の女子部幹部会で、山本伸一は恩師・戸田城聖について語る>

「(戸田)先生が、一人ひとりを励ますために、陰でどれほど心を砕いていたか計り知れない。生涯を通じて、連日、個人指導に何時間も時間を費やし、また、手紙で、電話で、あるいは人を介して、さまざまな指導、激励の手を差し伸べられた。先生に、直接、指導を受け、幸せになっていった人は、何万人にものぼります。

つまり、一人ひとりが先生につながり、人間として、師匠として、敬愛していたから、皆が自主的に、喜び勇んで、広宣流布に挺身してきた。だからこそ、学会は、花のような明るい笑顔に包まれ、ここまで発展を遂げたんです。それが学会の強さの秘密です。学会は、信心を根本に、戸田先生との人間の絆で結ばれた、自立と調和の共同体であるといえましょう。

その学会の真実を見極めようとせず、戸田先生のことを、命令一つで組織を動かすカリスマのように思っている。なかには、敢えてそのように喧伝し、学会の悪印象を植えつけようとするマスコミも一部にありました。

戸田先生は、そうしたなかで、自分は凡夫であると言い切られた。それは、宗教の神秘主義、権威主義への挑戦です。また、大聖人の人間仏法の本義もそこにあります。

戸田先生が、ご自身を“立派な凡夫”と言われた意味は、仏法のうえでも、深いものがあります。

現実の振る舞いに即して“立派な凡夫”ということを論じれば、それは自己の人間完成に向かって、常に学び、磨き高めていく、向上、求道の生き方といえます」

(「先駆」の章、27~28ページ)

悩みは幸福へのステップ

<7月の婦人部大会で婦人部長の清原かつは、婦人の信心の在り方を訴える>

「女子部の幹部の方たちに、どういう動機で信心をしたのかを尋ねてみました。すると、七人いた女子部員全員が、生活も大変ななかで、グチも文句も言わずに、いつも笑顔で頑張っている母親の姿を見て、信心をしてみようという気になったと言うのです。

つまり、お母さんの強さや優しさ、また、すばらしさの源泉が、信心にあることに気づき、若い娘さんが信心を始めているのです。(中略)

もう一つ申し上げておきたいことは、皆、それぞれに悩みを抱えていますが、その克服を自分の課題として、学会活動に励んでいこうということであります。たとえば、夫の仕事がうまくいかずに悩んでいるなら、今月は、それを願って一人の友人に信心を教えよう、何遍の唱題に挑戦しようというように、悩みを広宣流布の活動のバネにしていくことが大事ではないかと思います。

広宣流布のために働き、祈るならば、必ず功徳があります。したがって、一つ一つの活動に自分の悩みをかけて、幸福へのステップとしていくことです。個人としての活動の意味が明確になれば、張り合いも生まれ、力も出ます。私たちは、全員が幸福という確かな道を、堂々と歩んでまいりましょう」

(「錬磨」の章、93~94ページ)

新入会の友を広布の人材に

<10月の本部幹部会で、伸一は折伏の目的と個人指導の重要性を確認>

「折伏の目的は相手を幸せにすることであり、それには、入会後の個人指導が何よりも大切になります。皆さんが担当した地区、班、組のなかで、何人の人が信心に奮い立ち、御本尊の功徳に浴したか。それこそ、常に心しなければならない最重要のテーマです。

本年は十二月まで折伏に励み、明年一月は『個人指導の月』とし、人材の育成に力を注いでいくことを発表して、私の本日の話といたします」

弘教が広がれば広がるほど、新たに入会した友にも、信心指導の手が差し伸べられなければならない。

信心をした友が、一人の自立した信仰者として、仏道修行に励めるようになってこそ、初めて弘教は完結するといってよい。

三百万世帯に向かう“怒濤の前進”のなかで、その基本が見失われ、砂上の楼閣のような組織となってしまうことを、伸一は最も心配していたのである。

また、世界広布といっても、今はその第一歩を踏み出したばかりであり、広漠たる大草原に、豆粒ほどの火がともされた状態にすぎない。それが燎原の火となって燃え広がるか、あるいは、雨に打たれて一夜にして消えてしまうかは、ひとえに今後の展開にかかっている。そのためにも、今なすべきことは、一人ひとりに信心指導の手を差し伸べ、世界広布を担う真金の人材に育て上げることにほかならなかった。

(「勇舞」の章、176~177ページ)

布教は最極の友情の証

<伸一は11月の女子部総会で、弘教に挑戦する友へ励ましを送る>

「大聖人が、折伏をすれば宿命を転換し、成仏できると、お約束なさっている。ですから、自分の宿命の転換のため、幸福のためにやろうというのです。

しかも、それが友を救い、社会の繁栄と平和を築く源泉となっていく。これほどの“聖業”はありません。

なかには、一生懸命に弘教に励んでいても、なかなか実らないこともあるかもしれない。(中略)

皆さんは、まだ若いのですから、決して、結果を焦る必要はありません。

布教していくということは、自身を高める、人間としての最高の慈愛の修行であるとともに、人びとを幸福と平和へと導きゆく、最極の友情の証なんです。

大切なことは、“あの人がかわいそうだ。幸福になってほしい”という心で、周囲の人に、折に触れ、仏法を語り抜いていくことです。今は信心しなくとも、こちらの強い一念と友情があれば、やがて、必ず仏法に目覚める時が来ます。

また、幹部は、弘教が実らずに悩んでいる人を(中略)優しく包み、仏の使いとして、懸命に生きようとしている姿勢を讃え、励ましてあげていただきたい。

さらに、いろいろな境遇や立場で、思うように活動に参加できない人もいるでしょう。そのメンバーに対しても、『必ず春が来るように、時間的にも余裕がもてる時が来るから、その時はいつでもいらっしゃい』と言って、温かく励ましてほしいのです」

(「民衆の旗」の章、270~271ページ)

歓喜の体験談に創価の実像

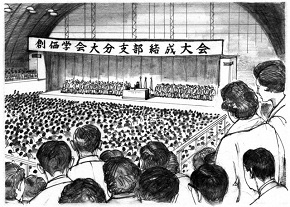

<12月に開催された大分支部結成大会では、感動的な体験発表が行われた>

最後に辻堂糸子は、しみじみとした口調で語った。

「私は学問もないし、誇れるもんはなんもありません。ただ信心だけは素直にやってきました。それで、自分でも信じられんぐらい、幸せになっちょります。御本尊様に不可能はないちゅうことです。その信心を教えてもろうた学会に、心から感謝しちょります」(中略)

辻堂は、壇上で万雷の拍手に包まれながら、山本伸一の方を見た。目と目が合うと、伸一は大きく頷きながら、祝福の拍手を送り続けた。

体験発表とは、見方によっては、自分の過去の恥を暴露することともいえる。しかし、その体験談が学会の随所で、喜々として語られているのは、それに勝る苦悩を克服した喜びがあるからだ。そして、同じように苦悩を抱えている人びとに対して、早く幸せになってほしいという、慈愛の発露にほかならない。さらに、どんなに自分の過去をさらけ出しても、それによって、蔑まれたり、差別されることはないという信頼の絆があってこそ、成り立つものといえよう。

ともあれ、無名の民衆が織り成す人生の凱歌の姿のなかにこそ、日蓮仏法の偉大なる法理の証明があり、創価学会の実像がある。

(「民衆の旗」の章、307~308ページ)

父・山本伸一

<「民衆の旗」の章には、わが子の成長を願い、行動する父・山本伸一の姿が描かれている>

会長になる前は、わずかな時間だが、子どもたちと接する時間をつくることもできた。三人の子どもを連れて、銭湯に行ったこともあった。

物語などを話してやったこともあった。豊かな情操を培い、夢と勇気と正義の心を育みたいとの気持ちからである。もっとも、彼の健気な努力にもかかわらず、「ママの方がうまいよ!」と、正直だが、手厳しい感想を聞かされることもあったが……。

長男の正弘には、一緒に武蔵野の美しい自然を眺めながら、自ら詩をつくり、詩の書き方を教えたこともあった。

(326~327ページ)

◇

会長として活動を開始した彼は、多忙に多忙を極めたが、子どもとの心の交流は怠らなかった。全国を駆け巡りながらも、行く先々で子どもたちに絵葉書を送った。文面は今日はどこに来ていて、明日はどこへ行くという簡単なものであったが、宛名は連名にせず、必ず一人ひとりに出した。

また、土産を買うことも忘れなかった。それは、決して高価なものではなかったが、そこには彼の、子どもたちへの親愛の情が託されていた。

(329ページ)

|