|

「緊急時の教育」の対応が

各国共通の重要課題に

長期の学校閉鎖が引き起こした影響

第二の課題は、子どもたちの教育機会の確保とその拡充の取り組みです。

パンデミックの発生で、国際社会の注意が公衆衛生と経済の危機に集中する中で、もう一つの深刻な危機が各国で広がりました。

学校の閉鎖や授業の中断によって、教育の機会が著しく失われた危機です。

その影響を受けた子どもたちは、約16億人に及んだと推計されています。

学校の閉鎖に伴う影響は、学びの時間が大幅に奪われたことだけにとどまりません。

友だちとの日常的な交流が急に途絶えてしまい、成長の手応えや未来の希望を感じる機会も失った結果、孤独感を深めたり、意欲をなくしたりするなど、多くの子どもたちが精神的なダメージを受けました。

また、貧困地域や経済的な困難を抱える家庭の子どもにとって“毎日の栄養面を支える生命線”となっていた給食の提供が、突然の休校で中止される状態が続いたため、低体重や貧血といった症状が広がることが懸念されています。

このような長期の休校や対面授業の中断が、世界的規模で一斉に起きたことは、学校教育の歴史で前例がないといわれます。

学校閉鎖の影響を最小限に抑えるために、多くの国がオンライン形式による遠隔学習を導入したものの、デジタル環境の普及を巡る格差が壁となり、その機会を得られない子どもたちが多数にのぼりました。

2020年3月にニュージーランドSGIが主催し、首都ウェリントンの国会議事堂で行われた「トゥマナコ――平和な世界への子ども絵画展」の開幕式。「トゥマナコ」とは“希望”を意味する先住民マオリの言葉で、開幕式には多くの小学生や中学生らが参加した

紛争や災害などの「緊急時の教育」の支援に取り組んできた、ECW(教育を後回しにはできない)基金〈注5〉では、コロナ危機に即応して、2920万人の子どもたちのために遠隔学習の実現などを後押ししましたが、こうした国際支援の強化が欠かせません。

また、インターネット以外の手段で遠隔学習を進めた国々の事例もあり、その経験を他の国でも共有しながら、大勢の子どもが教育の機会を早急に取り戻せるようにすることが必要と言えましょう。

例えば、シエラレオネでは、パンデミックの発生直後にラジオを活用した遠隔学習が始まり、260万人の生徒が学校の閉鎖中も授業を受け続けられました。

以前にエボラ出血熱が発生した時の対応を生かしたもので、遠隔学習の効果も実証済みだったため、新型コロナの場合にも即座に対応できたというのです。

南スーダンでも、太陽光で充電できるラジオを困窮家庭の子どもたちに配布したほか、スーダンでは学校の宿題を新聞に掲載するなどの方法がとられましたが、子どもの教育を第一に考え、各国が柔軟に対策を進める意義は大きいのではないでしょうか。

何よりも大切なのは、いついかなる時でも、子どもたちがどのような環境に置かれていたとしても、そこに「教育の光」を届け続けることにあると信じるからです。

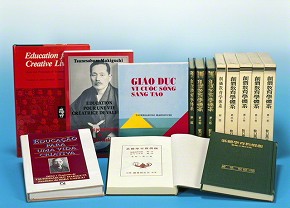

牧口初代会長の大著『創価教育学体系』。これまで、英語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語、ヒンディー語、中国語など、世界の多くの言語に翻訳され、国の違いを超えて「人間教育の光」を広げてきた

創価教育の源流に脈打つ情熱と信念

国連のグテーレス事務総長は、国連で働き始める前に、貧困地域で子どもたちに数学を教える活動をしたことがあり、その経験を踏まえながら、次のように強調していました。

「リスボンのスラム街で、教育は貧困をなくす原動力であり、平和への力となることを目の当たりにした」と。

歴史を振り返れば、私が創立した創価教育の学校と大学にとって永遠に忘れてはならない源流も、今から100年ほど前に、牧口初代会長と戸田第2代会長が心血を注いだ教育実践にありました。

当時の東京で、貧困家庭の子どもたちのために開設された特殊小学校に、校長として赴任した牧口会長は、校内の宿舎に住み込みながら、栄養不足の児童に給食を用意するために奔走したり、病気になった児童の家に自ら足を運んで面倒をみたりしていました。

壊れた窓ガラスに厚紙をあてて、外気の侵入を防いでいるような状況の学校で、校長として奮闘を続ける様子について、学校を訪問した教育関係者はこう綴っています。

「ただ熱情をもって、彼ら貧民子弟の教育に尽くそうということだけに、全精神が打ち込まれているらしく見えた」(「創価教育の源流」編纂委員会編『評伝 牧口常三郎』第三文明社を参照。現代表記に改めた)

戸田第2代会長も同じ小学校で働き、牧口会長を支えながら、当時の東京で最も厳しい環境下で生きる子どもたちに「教育の光」を届けるべく、若き情熱を燃やしたのです。

昨年6月、東京・八王子市の創価大学で行われた「難民を対象とする大学院推薦入学制度」の協定書の調印式。UNHCR駐日事務所、国連UNHCR協会との協定で、経済的な理由で日本の大学に通うことが困難な難民を、奨学生として大学院に受け入れることになった

創価教育の学校で小学校から大学にいたるまで、経済的に就学が困難な生徒や学生などを支援するために、奨学金の拡充に努めてきた理由の一つも、そうした二人の先師の精神を継承したものにほかなりません。

さらに創価大学では、日本の学生や留学生への経済的な支援のほかに、2016年に国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の「難民高等教育プログラム」に加わり、難民の学生を受け入れてきました。

大学院への受け入れについても、2017年から国際協力機構(JICA)の「シリア平和への架け橋・人材育成プログラム」に参画してきたほか、昨年にはUNHCR駐日事務所や国連UNHCR協会と、大学院への推薦入学に関する協定を締結しており、学部と大学院の両課程で受け入れの協定を結んだ日本初の大学になっています。

世界各地で難民になった子どもや若者たちにとって、大学などの高等教育に進学できるのは5%にすぎないといわれます。

しかし難民の若者にも、他の若者と同様に、学びを深めたい分野があり、かなえたい夢があることを忘れてはならないのです。

私ども創価学会も、UNHCRの活動への支援を続ける一方、昨年1月からは“パンデミックの最中にあっても届けたい光がある”との思いで、難民とその受け入れ国の子どもたちのための活動を始めました。

ヨルダンにおいて、音楽を通して希望を贈り、困難を乗り越える力を育むための教育の一環として、NGOの「国境なき音楽家」と共同して進めているプロジェクトです。

現地で音楽教育の活動を担うことができる人々を育成しながら、子どもたちのための夏季音楽講座を各地で開催してきました。

プロジェクトに携わる音楽家のタレク・ジュンディ氏は、「私たちの活動は種をまく作業のようなものです。すぐには目に見える結果が表れなくても、確実に変化は生まれています」と述べています。

子どもたちの胸中にある“心田”に可能性の花々が咲き誇ることを信じ、祈るような思いを込めて種をまく行為に、教育の眼目はあるのではないでしょうか。

創価学会とNGOの「国境なき音楽家」が、ヨルダンで進めている音楽教育のプロジェクト。昨年8月に行われた夏季音楽講座には、障がいのある子どもたちも参加した

「教育変革サミット」で未来を展望し

子どもたちのための行動計画を

障がいのある子どもの学ぶ権利

この「緊急時の教育」の拡充と並んで、世界共通の重点課題に挙げたいのは、障がいのある子どもや若者の学ぶ権利を保障するための「インクルーシブ教育」の促進です。

国連児童基金(ユニセフ)が昨年11月に発表した報告書によると、障がいのある子どもの数は、世界で約2億4000万人と推計され、若い世代の10人に1人は何らかの障がいがあるといわれます。

しかし、あらゆる人々を差別なく包摂するというインクルーシブの理念に基づいて、他の子どもと同じ権利の保障を求めても、社会的な壁や差別によって阻まれることが多く、教育を受ける環境についても改善があまり進んでいません。

パンデミックの発生は、状況をさらに悪化させるものとなりました。

オンライン授業などの遠隔学習が提供されても、それぞれの障がいに対する配慮が十分でない場合には、授業をそのまま受けるのが難しいことに加え、在宅での学習には家族などによる全面的なサポートが欠かせない場合も多いからです。

SDGsでは「すべての人々に包摂的かつ公正で質の高い教育を提供する」との目標を掲げる中で、障がい者への平等な教育機会の確保や、障がいに配慮した学習環境の整備を呼びかけていますが、パンデミックで露わになった課題も含めて、早急に改善を図る必要があると思えてなりません。

そもそも、2006年に障害者権利条約が国連で採択されるにあたって、最も議論になったテーマの一つが教育でした。

その結果、教育を受ける権利を差別なく実現するために、あらゆる段階の教育制度で「インクルーシブ教育」を確保することが、明確に定められたのです。

また条約では、障がいのある人に対して「合理的配慮」がない場合は差別に当たるとの原則を示した上で、特に教育の場で配慮が欠かせない点が重ねて強調されました。

障がいが個人の問題ではなく、社会の側が変わらねばならない課題であるとの視座が、条約で打ち出された背景には、制定の過程で画期的な出来事があったからでした。

“私たちのことは、私たち抜きで決めないでほしい”との強い声を受け、各国の政府代表だけでなく、障がいを巡る問題に取り組むNGOの代表が、条約の交渉への参加を認められたのです。

現在まで、障害者権利条約には184カ国・地域が批准をしています。

今一度、条約の制定に込められた多くの人々の思いに立ち返って、「インクルーシブ教育」の実現に向けた取り組みを拡充すべきではないでしょうか。

脳性まひの障がいがあり、現在はUNHCRの“障がいのある子どもたちの擁護者”として活動するナジーン・ムスタファさんは、自らの体験を踏まえつつ、こう語っています。

「インクルーシブ教育とは、単に、障がいのある子どもを学校に入学させることではありません。孤立感や隔たり、そして、障がいがないかもしれない他の子どもたちと自分は違うのだといった思いを感じさせることなく、障がいのある子どもたちのニーズに対応していくことです」

「障がい者用のトイレを設置したり、建物のバリアフリー化をしたりすれば良いというだけの話ではなく、誰もが自分の能力を引き出せるようにすることが、インクルーシブ教育なのです」と。

彼女は、シリアでの紛争から逃れた難民でもあり、16歳の時に車椅子に乗って移動しながら、3500マイル(約5600キロ)の距離を経て、ドイツにたどり着きました。

そこで受けた「インクルーシブ教育」の意義などを振り返ったインタビューで、障がいのある子どもたちの思いを代弁するムスタファさんが強く求めていたのが、社会全体の意識を根本的に変えることだったのです。

「私が育ったところでは、障がいがあるということは、社会の片隅で生活し、学問的にも人間的にも成長することを期待されていないということを意味していました」

「障がい者に対して社会が抱いている最大の誤解は、私たち障がい者が志や夢を持っているはずがないと思い込んでいることです。私たちの持つ夢がかなうかもしれないという胸中のかすかな希望の光が、障がいがあるというだけで消し去られるはずだ、と考えていることなのです」

ムスタファさんが訴えるように、社会における無理解や偏見によって、障がいのある子どもたちの心の中から“生きる希望”が奪われることは、決してあってはなりません。

これから生まれる世代の夢を守る

9月には、国連で「教育変革サミット」が開催されます。国連教育科学文化機関(ユネスコ)が昨年11月に発表した、教育の未来に関する報告書を受ける形で行われるものです。

ユネスコでは、社会的な変革に対応する形で教育の役割を再考するために、1972年と1996年に報告書を出してきましたが、今回はそれらに続く、四半世紀ぶりの報告書となります。2019年から2年の歳月をかけ、世界の100万人の声をくみ取りながらまとめられた報告書では、教育格差を巡って次の問題提起がされていました。

「今後に起こるかもしれない異常事態のシナリオの中には、質の高い教育がエリートの特権となり、その他の膨大な数の人々は生活に必要な物品やサービスが手に入らず、悲惨な生活を余儀なくされる世界の姿も含まれています。現在の教育格差は、今後、悪化の一途をたどり、やがて教育課程そのものが無意味になってしまうのでしょうか。これらの起こりうる変化は、私たちの基本的な人間性にどのように影響を及ぼすのでしょうか」と。

その上で、難民など厳しい状況に置かれた人々への教育支援や、障がいの有無に関係なく権利を保障する重要性にも言及し、2050年以降を見据えて教育のあり方を考え、共につくりあげることを呼びかけています。

そこで私は、教育変革サミットでの討議を通して、「緊急時の教育」や「インクルーシブ教育」を巡る課題とともに、この提言の前半で論じたような、地球大に開かれた「連帯意識」を育む「世界市民教育」に焦点を当てながら、「子どもたちの幸福と教育のための行動計画」を採択することを提唱したい。

1996年6月、「『世界市民』教育への一考察」と題し、池田SGI会長がアメリカのコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジで行った講演。「世界市民」の要件として、①生命の相関性を認識する「智慧」、②差異を尊重し、成長の糧とする「勇気」、③苦しむ人に同苦し、連帯する「慈悲」、を挙げた講演は、今も多くの教育者が注目するものとなっている

紛争や災害をはじめ、パンデミックのような脅威は、子どもの身では対処できないものであり、「緊急時の教育」はその子どもたちを置き去りにしない証しにほかなりません。

また、初等教育から高等教育まで「インクルーシブ教育」の整備を進めることは、さまざまな差別や境遇で苦しむ子どもたちの教育環境を改善することにもつながります。

そして「世界市民教育」は、人類共通の課題に立ち向かう礎として欠かせないものです。

私自身、師である戸田第2代会長の「地球民族主義」に基づいて推進を呼びかけ、SGIでも特に力を入れてきた活動でした。

21世紀末には、地球上の人口は109億人に及ぶと予測されています。

9月のサミットで「子どもたちの幸福と教育のための行動計画」を採択して、今、盤石な基盤を築くことができれば、現在の子どもたちだけでなく、これから生まれてくる子どもたちの夢や希望も守ることができるに違いないと、強く訴えたいのです。

* * * * *

注5 ECW(教育を後回しにはできない)基金

紛争や災害などの緊急事態をはじめ、長期化する危機の影響を受ける子どもや若者に対し、教育の機会を提供するための国際的な基金。2016年5月の世界人道サミットで設立された。難民や国内避難民への教育支援に力を入れるとともに、コロナ危機においては、子どもだけでなく教員に対する支援も行ってきた。

|