|

「社会のあり方」を紡ぎ直す

新型コロナの危機がもたらした

「打撃の格差」と「回復の格差」

個人の努力では抱えきれない困難

第一の柱は、コロナ危機が露わにした課題に正面から向き合い、21世紀の基盤とすべき「社会のあり方」を紡ぎ直すことです。

パンデミックは社会の各方面に打撃を及ぼしましたが、人々が置かれた状況によって、その大きさは異なるものとなりました。

以前から弱い立場にあった人々が、より深刻な状態に陥ったことに加えて、平穏な生活を送ることができていた人々であっても、個人では抱えきれない困難を背負うようになった人は決して少なくありません。

病気になった時に支えてくれる人が周囲にいるかどうか、感染防止のための厳しい制限があっても仕事を続ける道を確保できるかどうか、生活環境の急激な変化に自力で対応できる余裕があるかどうかなどの違いで、打撃の大きさに隔たりがあるからです。

社会の立て直しが急がれるものの、感染者数や経済指標といった統計的なデータだけに関心が向いてしまうと、大勢の人々が抱える困難が置き去りにされるという倫理的な死角が生じかねません。

懸念されるのは、その死角を放置したままでは、すでに存在している「打撃の格差」の上に、「回復の格差」が追い打ちをかける事態を招いてしまうことです。

ある地域に被害が集中する災害とは違って、コロナ危機では社会全体が被災しているだけに、“支援が必要な人たちが身を寄せ合う避難所”のような場所が、誰の目にもわかる形で現れるわけではないからです。

また、感染防止策の徹底を通して身体感覚に刻まれた“他者との接し方”に加えて、自分の身を自分で守らねばならない状況が続く中で、身近な出来事以外に関心が向きにくくなる“意識のロックダウン”ともいうべき傾向が広がりかねないことが懸念されます。

2018年12月、ヨーロッパの青年部が、仙台市の東北国際女性会館を訪問。東日本大震災で被災した友のために世界中から届けられた“励ましの品々”などを紹介する、館内の常設展示「東北福光みらい館」を見学した

「打撃の格差」と「回復の格差」を解消する方途を探るために、ここで言及したいのは、国連のアントニオ・グテーレス事務総長が、世界保健機関(WHO)によるパンデミック宣言の4カ月後(2020年7月)に行った講演です。

人権と社会正義のために生涯を捧げた、南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ元大統領の生誕日にあたって、その功績を偲ぶ記念講演の中で、グテーレス事務総長は世界を取り巻く状況について、“脅威”ではなく“打撃を受けた人々”に焦点を当てながら警鐘を鳴らしていました(国連広報センターのウェブサイト)。

「新型コロナウイルスは、貧困層や高齢者、障害者、持病がある人々をはじめ、社会的に最も弱い人々に最も大きなリスクを突き付けています」

その上で、新型コロナの危機は、「私たちが構築した社会の脆い骨格に生じた亀裂を映し出すX線のような存在」になったと指摘しつつ、グテーレス事務総長が提唱したのが「新時代のための新しい社会契約」の構築だったのです。

事務総長は講演の結びで、そのビジョンの手がかりとなるものとして、かつてマンデラ氏が南アフリカ共和国の人々に呼びかけた次の言葉を紹介していました。

「我が国の人々の意識に、自分たちがお互いのために、また、他者の存在があるゆえに、その他者を通じて、この世界で生かされているのだという、人間としての連帯感を改めて植え付けることが、私たちの時代の課題の一つだ」と。

私もマンデラ氏と二度お会いしたことがありますが、在りし日の“春風のような温顔”が浮かんでくる言葉だと思えてなりません。

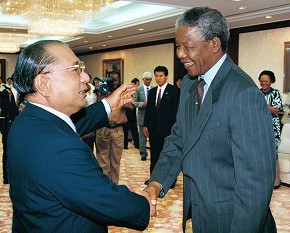

南アフリカ共和国のマンデラ元大統領との初会見。27年半に及ぶ獄中闘争を経て釈放されてから8カ月後の1990年10月、アフリカ民族会議(ANC)の副議長として来日したマンデラ氏と、池田SGI会長は、誰もが尊厳を輝かせることのできる社会の建設を巡って語り合った(旧・聖教新聞本社で)

社会契約説の構造的な問題

近代以降の政治思想の底流をなしてきた社会契約説が抱える限界について、私も2015年の提言で、アメリカの政治哲学者のマーサ・ヌスバウム博士による問題提起を踏まえながら論じたことがあります。

『正義のフロンティア』(神島裕子訳、法政大学出版局)と題する著書で博士が指摘したのは、ロックやホッブズに端を発する社会契約説が、「能力においてほぼ平等で、生産的な経済活動に従事しうる男性」だけを、その主体として想定する形で構想されていた点でした。

その結果、互いの存在が利益を生むという「相互有利性」に重心が置かれ、女性や子どもや高齢者が当初から対象にされなかっただけでなく、障がいのある人に対する社会的包摂も遅々として進んでこなかった、と。

残念ながら今回のコロナ危機においても、こうした伝統的な考え方の影響が色濃く残っていると言わざるを得ません。

パンデミックの対応で設けられた各国の意思決定の場に、参加できた女性の割合は低く、対策についても大半がジェンダーへの配慮がなかったことが指摘されています。

子どもたちも置き去りにされがちで、教育の機会を著しく失ったほか、親を亡くしたり、家族が失業したりして、十分な養育を受けられなくなったケースも少なくありません。

また高齢者に関し、緊急事態下で対応が優先されずに必要な支援が得られなかったり、長期にわたる孤独に耐えねばならなかったりしてきた現実があります。

障がいのある人々についても、平時から容易ではなかった医療や情報へのアクセスをはじめ、さまざまな面で困難が増しており、一人一人の思いに寄り添いながら、改善を図ることが急務となっているのです。

こうした実態と正面から向き合い、「相互有利性」を第一に考える思想から脱却する時を迎えているのではないでしょうか。

難民の子どもたちが夢や思い出を描いた絵の展示とともに、難民の人々を取り巻く状況について写真や映像で概説した、創価学会主催の「難民の子どもたちの絵展」(2018年12月、神戸市の関西国際文化センターで)

病の影響が世界に及ぶ中で

健康とは何を意味するのか

そのパラダイム転換を考えるにあたって、私が重ねて着目したのが、グテーレス事務総長が昨年6月の「世界難民の日」に寄せて述べていた言葉でした。

「私たち全員が必要なケアを受けられるとき、私たちはともに癒しを得るのです」との言葉です(国連広報センターのウェブサイト)。

紛争や迫害、また気候変動に伴う被害などから逃れるために、住み慣れた場所から離れることを余儀なくされた人々は、世界で約8240万人を超えており、各国による社会的な保護から最も疎外された環境に置かれています。

国連難民高等弁務官を長年務めた経歴も持つグテーレス事務総長が、コロナ危機によってさらに悪化した難民と避難民の人々の窮状に思いを寄せて訴えた言葉だけに、ひときわ胸に響いてならなかったからです。

またその言葉には、私どもSGIが掲げる「自他共の尊厳と幸福」を目指す生き方とも通じるものを感じてなりません。

維摩経で説かれた「同苦」の生命感覚

大乗仏教の維摩経では、その生命感覚と世界観が説話を通じて示されています。

――ある時、さまざまな境遇の人々に分け隔てなく接することで慕われていた、維摩詰という釈尊の弟子が病気を患った。

それを知った釈尊の意を受けて、文殊が維摩詰のもとを訪れることになり、他の弟子たちを含めた大勢の人々も同行した。

釈尊からの見舞いの言葉を伝えた後で、文殊が、どうして病気になったのか、患ってから久しいのか、どうすれば治るのかについて尋ねたところ、維摩詰はこう答えた。

「一切衆生が病んでいるので、そのゆえにわたしも病むのです」と。

維摩詰は、その言葉の真意を伝えるべく、身近な譬えを用いて話を続けた。

「ある長者にただ一人の子があったとして、その子が病にかかれば父母もまた病み、もしも子の病がなおったならば、父母の病もまたなおるようなものです」

菩薩としての生き方を自分が貫く中で、他の人々に対して抱いてきた心情も、それと同じようなものであり、「衆生が病むときは、すなわち菩薩も病み、衆生の病がなおれば、菩薩の病もまたなおるのです」――と(中村元『現代語訳 大乗仏典3』東京書籍を引用・参照)。

実際のところ、維摩詰は特定の病気を患っていたわけではありませんでした。

多くの人が苦しみを抱えている時、状況の改善がみられないままでは、自分の胸の痛みも完全に消えることはないとの「同苦」の思いを、“病”という姿をもって現じさせたものにほかならなかったのです。

維摩詰にとって、人々の窮状に「同苦」することは、重荷や負担のようなものでは決してなく、“自分が本当の自分であり続けるための証し”であったと言えましょう。

そこには、他の人々が直面する窮状からまったく離れて、自分だけの安穏などは存在しないとの生命感覚が脈打っています。

この仏法の視座を、現在のコロナ危機の状況に照らしてみるならば、世界中で多くの人々が病気とその影響に伴う甚大な被害で立ちすくんでいる時に“健康で幸福に生きるとは何を意味するのか”という問いにも、つながってくるのではないでしょうか。

試練の荒波を共に乗り越え

生きる喜びを分かち合う社会を

ガルブレイス博士の忘れ得ぬ言葉

この問いに思いをはせる時、経済学者のジョン・ケネス・ガルブレイス博士が、かつて私との対談で述べていた言葉が脳裏に蘇ってきます(『人間主義の大世紀を』潮出版社)。

博士は、大恐慌や第2次世界大戦をはじめ、東西冷戦など多くの危機の現場に身を置き、人々が被った傷痕を目の当たりにしてきた体験を胸に刻み、経済のみならず、社会のあり方を問い続けてきた碩学でした。

その博士に、21世紀をどのような時代にしていくべきかについて尋ねたところ、次のように答えておられたのです。

「それは、ごく短い言葉で言い表せます。すなわち、“人々が『この世界で生きていくのが楽しい』と言える時代”です」と。

対談では、この時代展望を巡る対話に加えて、仏法の思想においても、“人間は生きる喜びをかみしめるために、この世に生まれてくる”との「衆生所遊楽」の世界観が説かれていることを語り合いました。

当時(2003年)から歳月を経て、ガルブレイス博士の言葉を振り返る時、改めて共感の思いを深くしてなりません。

いかなる試練も共に乗り越え、“生きる喜び”を分かち合える社会を築くことが、まさに求められている――と。

「21世紀文明と大乗仏教」と題した記念講演を行うために、アメリカのハーバード大学を訪れた池田SGI会長は、講評者の一人であった経済学者のガルブレイス博士と再会(1993年9月)。講演の翌日にも博士の自宅を訪れ、仏法が説く「衆生所遊楽」の世界観などについて対話した

2030年に向けて国連が推進している持続可能な開発目標(SDGs)が採択されてから、本年で7年を迎えます。

コロナ危機で停滞したSDGsの取り組みを立て直し、力強く加速させるためには、SDGsを貫く“誰も置き去りにしない”との理念を肉付けする形で、「皆で“生きる喜び”を分かち合える社会」の建設というビジョンを重ね合わせていくことが、望ましいのではないでしょうか。

“誰も置き去りにしない”との理念は、災害直後のような状況の下では、自ずと人々の間で共有されていくものですが、復興が進むにつれて、いつのまにか立ち消えてしまいがちなことが懸念されます。

また、パンデミックや気候変動のように問題の規模が大きすぎる場合には、脅威ばかりに目を向けてしまうと、“誰も置き去りにしない”ことの大切さは認識できても、思いが続かない面があると言えましょう。

その意味で焦点とすべきは、脅威に直面して誰かが倒れそうになった時に、“支える手”が周囲にあることではないでしょうか。

アルゼンチン青年部による第1回「青年平和サミット」の開催にあわせて、会場のロビーで行われた「持続可能な開発目標(SDGs)」に関する展示(2019年3月、ブエノスアイレスの近郊で)。青年平和サミットには、ノーベル平和賞受賞者のアドルフォ・ペレス=エスキベル博士ら多くの来賓も出席した

そこで着目したいのは、冒頭で触れた「正視眼」について論じた講演で牧口初代会長が述べていた言葉です。

牧口会長は、社会で人間が真に為すべき「大善」とは何かを巡って、こう強調していました(前掲『牧口常三郎全集』第10巻を引用・参照。現代表記に改めた)。

「今までの考え方からすると、国家社会に大きな事をしないと大善でないと思っているが、物の大小ではない」。そうではなく、たとえ一杯の水を差し伸べただけであったとしても、それで命が助かったならば、大金にも代え難いのではないか、と。

そこには、「価値は物ではなくて関係である」との牧口会長の信念が脈打っています。

さまざまな脅威を克服する“万能な共通解”は存在しないだけに、大切になるのは、困難を抱える人のために自らが“支える手”となって、共に助かったと喜び合える関係を深めることであると思うのです。

仏法の精髄が説かれた法華経にも、「寒き者の火を得たるが如く」「渡りに船を得たるが如く」「暗に灯を得たるが如く」(妙法蓮華経並開結597ページ)との譬えがあります。

試練の荒波に巻き込まれて、もうだめだと一時はあきらめかけながらも、助けを得て船に乗り、安心できる場所までたどり着いた時に湧き上がってくる思い――。

その心の底からの安堵と喜びにも似た、“生きていて本当に良かった”との実感を、皆で分かち合える社会の建設こそ、私たちが目指すべき道であると訴えたいのです。

|