|

「核兵器のない世界」を実現する道

民衆の生存の権利と将来世代を守る

核兵器禁止条約が発効

核時代に終止符を打つための方途

続いて第二の提案は、核兵器の禁止と廃絶に関するものです。

長年にわたり市民社会が実現を望み続けてきた核兵器禁止条約が、今月22日、ついに発効しました。

核兵器の開発と実験はもとより、製造と保有から使用と威嚇にいたるまで、一切の例外を許さず禁止するもので、現在の署名国は86カ国、批准国は52カ国に達しています。

すでに大量破壊兵器の分野で禁止条約が成立している生物兵器や化学兵器に続く形で、核兵器は“地球上に存在し続けてはならない兵器”であることを、条約によって明確に規定する時代が、今まさに切り開かれたのです。

ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)と共に条約の発効を後押しする活動をしてきた被爆者のサーロー節子さんが、昨年10月に発効が確定した段階で述べていた次の言葉は、「核兵器のない世界」を目指して行動を続けてきた私自身の胸にも強く迫るものがありました。

「これはまさに、核兵器の終わりの始まりを刻むものです! この条約の批准国が50カ国目に達したという知らせを受けたとき、立ち上がることができず、両手に顔を埋めて嬉し泣きしました」

「私はこのことに達成感と満足感、そして感謝の思いでいっぱいです。この気持ちは、広島・長崎で原爆を生き延びた人々や南太平洋の島々やカザフスタン、オーストラリア、アルジェリアで行われた核実験で被爆した人々、さらにカナダ、米国、コンゴのウラン鉱山で被爆した人々も共有していることでしょう」(IDN-InDepthNews 2020年11月3日配信)

このサーロー節子さんの言葉にもあるように、核時代が75年以上にわたって続く中、核開発や核実験によって被害を受けてきた人々は、世界各地に及んできました。条約でも強調している通り、核兵器がこの世に存在し続けるだけでも、その危険性は非常に大きいものがあるのです。

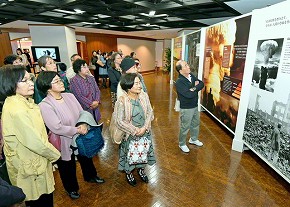

2017年7月、国連本部で採択された核兵器禁止条約。被爆者をはじめ市民社会の代表が条約の採決を見守る中、賛成国数の「122」がモニターに映し出され、多くの出席者が立ち上がって拍手で喜びを分かち合った

まして、ひとたび核兵器が使用され、核攻撃の応酬が起こる事態となれば、世界全体に及ぼす惨害は計り知れません。

それは、大量破壊といった次元を超えて、かけがえのない一人一人の人生も、地域や社会の営みも、人類が築いてきた文明や歴史も、すべて一瞬で“無”に帰してしまい、あらゆるものから存在の意味を容赦なく奪い去る――まさに「絶対悪」と表現するほかない事態を引き起こすものだからです。

私の師である戸田第2代会長は、核開発競争によって攻撃の射程が世界全体に及ぼうとしていた時代にあって、「原水爆禁止宣言」を発表し、核保有を正当化する論理に対して、「その奥に隠されているところの爪をもぎ取りたい」(『戸田城聖全集』第4巻)と訴えました。

“いかなる理由があろうと核兵器の使用は絶対に許してはならない”との主張だけで終わらせず、戸田会長があえてこうした強い言葉を述べざるを得なかったのは、核時代にひそむ「絶対悪」を剔抉することなくして、世界の民衆の生存の権利を守ることはできないとの切迫した思いからだったのです。

核兵器禁止条約の依って立つ基盤も、条約の前文で明記されているように「全ての人類の安全」を守ることにあります。

核兵器の全面禁止を国際規範として確立することで、非保有国のみならず、核依存国や核保有国も含めて、“同じ地球に生きるすべての民衆の生存の権利”を守り、“これから生まれてくる将来世代の生存基盤”を守り続けることに条約の主眼があるのです。

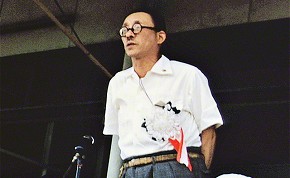

「原水爆禁止宣言」を発表する戸田第2代会長。世界の民衆の生存の権利を脅かす核兵器の使用は、いかなる理由があろうと断じて許してはならないと訴えた(1957年9月8日、横浜・三ツ沢の陸上競技場で)

日本は締約国会合に参加し

被爆国として議論に貢献を

発効要件となっていた50カ国の批准を達成した後も、昨年の国連総会第一委員会で、さらに16カ国が批准の意向を次々と表明するなど、条約の支持は着実に広がっています。

次のステップは、条約の発効から1年以内に開催される最初の締約国会合に向けて、「全ての人類の安全」を求める声を幅広く結集しながら、署名国と批准国の大幅な増加を図ることにあります。

そしてまた、締約国ではない国を含め、すべての国に参加のドアが開かれている締約国会合において、少しでも多くの核依存国や核保有国が議論の輪に加わり、核時代を終わらせるための連帯の足場を形作っていけるかどうかが、大きな焦点となります。

先に触れた「UN75」の報告書でも、そうした連帯の構築を求めるグローバルな民意が高まっていることが示されていました。

その中で紹介されていた10項目にわたる行動提案において、ロボット兵器などの自律型致死兵器システム(LAWS)の禁止とともに挙げられていたのが、核兵器禁止条約を発効に導くための世界的な規模での支持拡大だったのです。

また、赤十字国際委員会が、世界16カ国・地域の若い世代(20~35歳)を対象に行った別の調査でも、84%の青年たちが「戦争や紛争における核兵器の使用は決して受け入れられない」と回答しました。

その声は、核保有国で暮らす青年の間でも、圧倒的な割合を占めています。

唯一の戦争被爆国である日本は、他の核依存国に先駆けて締約国会合への参加を表明し、議論に積極的に関与する意思を明確に示した上で、早期の批准を目指していくべきではないでしょうか。

“同じ地球に生きるすべての民衆の生存の権利”を守り、“これから生まれてくる将来世代の生存基盤”を守り続けるという条約の精神に照らして、被爆国だからこそ発信できるメッセージがあるはずであり、その発信をもって締約国会合での議論を建設的な方向に導く貢献を果たすべきだと思うのです。

巨額な軍事費を投じ続ける是非

核兵器禁止条約では、締約国会合において、条約の実施状況の確認や核兵器を廃棄するための措置の検討に加えて、「条約の規定に基づくその他の事項」について討議できることになっています。

そこで私は、最初の締約国会合で、議題の一つとして「核兵器とSDGs」に関する討議の場を設けることを提唱したい。

核兵器の問題は世界平和の根幹に関わるだけでなく、条約の前文で言及されているように、人権や人道、環境や開発、経済や食糧、健康やジェンダーなど、多くの分野に深刻な影響を及ぼすものです。

いずれもSDGsの要石として位置付けられている分野にほかならず、この「核兵器とSDGs」というテーマを、すべての国に関わる共通の土台に据えることで、核依存国と核保有国の議論への参加を幅広く働きかけていくべきであると訴えたいのです。

第2次世界大戦後、厳しい冷戦対立が続いた結果、核兵器の脅威が世界を覆い尽くす状況が固定化され、冷戦終結から30年以上を経た今でも、その状況を“将来にわたって動かし難い世界の所与の条件”であるかのようにみなす空気が根強くあります。

しかし、国家の安全保障がどれほど重要なものであったとしても、核兵器に依存し続けなければならない理由はどこにあるのか。その是非について、SDGsの各目標の重みと照らし合わせて見つめ直すことが、核依存国や核保有国にとっても、非常に大切な機会になると思われるのです。

「原水爆禁止宣言」発表60周年を記念し、2017年9月に横浜で行われた「青年不戦サミット」。南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカから青年部の代表が集い、核兵器のない世界に向けての行動を誓い合った(神奈川文化会館で)

まして新型コロナのパンデミックによる深刻な医療危機と経済的な打撃が各国を襲い、その立て直しに数年かかることが見込まれる中、「核兵器による安全保障」のために巨額な軍事費を投じ続けることの意味を再考すべき時を迎えているのではないでしょうか。

古代ギリシャの神話に、その手で触れるものをすべて“黄金”に変えてしまう力を手に入れたミダス王の話が出てきます。

たくさんの“黄金”を得ることを願いながらも、生きる上で欠かせない水や食物まで“黄金”に変わってしまった時、ミダス王がその力を手放すことを決断した話です。

この話が示唆するように、気候変動の問題に加えてコロナ危機に直面する今、核兵器が世界の人々にとってどんな意味を持つのかについて、「核兵器とSDGs」に関する討議を通して浮き彫りにすることが、どの国にとっても望ましい世界を築く上で欠かせないと思われるのです。

また、核兵器禁止条約のグローバルな支持を拡大するには、市民社会の声を結集していくことが何よりの原動力となります。

私は昨年の提言で、締約国会合に対する市民社会のオブザーバー参加に加える形で、世界のヒバクシャをはじめ、条約を支持する各国の自治体やNGOの代表らが参加しての「核なき世界を選択する民衆フォーラム」を開催することを呼び掛けました。

締約国会合での討議と併せて、この民衆フォーラムの開催をもって、市民社会の声を力強く発信していくことで、核兵器禁止条約を“21世紀の軍縮の柱”に据えるとともに、“人類史を転換するための結集軸”として位置付けていくべきではないでしょうか。

「核とSDGs」を巡る討議を行い

安全保障の基軸転換を

ロートブラット博士の人生の軌跡

核兵器禁止条約の発効を機に、すべての国が核兵器の脅威を地球上から取り除くために連帯することができるのか――。

その歴史の大きな分岐点に立つ今、時代転換を図るための手掛かりとして言及したいのは、パグウォッシュ会議で長らく会長を務めたジョセフ・ロートブラット博士の人生の軌跡です。

博士は第2次世界大戦中、アメリカが原爆開発のために進めた「マンハッタン計画」に数多くの科学者が従事する中で、途中で離脱に踏み切った唯一の科学者でした。

その数年前、研究のためにイギリスへ単身で渡っていた博士は、夫人のいる母国のポーランドにナチスドイツが侵攻したために、夫人と生き別れになる悲劇に見舞われました。

イギリス側からの代表団の一員として、「マンハッタン計画」に加わることを要請された博士は、“ナチスによって核兵器が使用されないようにするために”との思いと、自らの良心との葛藤を抱きながらも、アメリカへと向かった。

ロスアラモスの研究所では、後に“水爆の父”と呼ばれたエドワード・テラー博士の隣の部屋で研究をしていました。

しかしある時、軍の責任者から、「マンハッタン計画」の本当の目的が、原爆をいち早く完成させてナチスの戦意をくじくことではなく、ソ連を抑え込むためのものであるとの話を耳にしたロートブラット博士は、強い衝撃を受けた。

その時の心境を、博士は私との対談集の中でこう述懐していました。

「自分は間違った理由でここにいるのではないかと思い始めました。自分の足元の地面が崩れていくような、そんな感覚でした」(以下、『地球平和への探究』、『池田大作全集』第116巻所収を引用・参照)と。

極秘扱いだった「マンハッタン計画」からの離脱を申し出た博士は、圧迫や妨害を受けながらも意志を曲げずに、たった一人でイギリスに戻りました。残念ながら、博士の夫人はナチスによるホロコーストの犠牲となっていました。

そして、1945年8月6日の広島への原爆投下をニュースで知った博士は、「人生の残りを核爆弾が二度と使われないようにすることに捧げよう」と固く決意されたのです。

パグウォッシュ会議のロートブラット博士と、「平和の21世紀」の建設を巡る語らい(1989年10月、大阪市内で)。2006年に発刊された両者の対談集『地球平和への探究』は、英語やイタリア語をはじめ、中国語(繁体字)、ドイツ語、韓国語で翻訳出版されてきた

翌年には、科学者が連帯して核兵器の使用に反対する運動をするために「イギリス原子力科学者協会」を設立するとともに、核兵器の脅威を市民に幅広く知らせる目的で、列車の車両を展示のために利用して、ヨーロッパと中東の各地を移動する展示を行いました。

また自身の研究も、人々の命を救うために役立てたいとの信念から、専門分野を放射線医療に変更しました。ロートブラット博士が発見した放射性元素の「コバルト60」は、現在も悪性腫瘍の治療などのために使われています。

その後、1954年にビキニ環礁で行われた水爆実験で、周辺地域の住民や近くを航行していた日本の第五福竜丸の乗組員が被曝した事件をきっかけにして、博士は、哲学者のバートランド・ラッセル卿と出会いました。以来、「ラッセル=アインシュタイン宣言」<注6>の発表や、パグウォッシュ会議の創設に立ち会い、2005年に逝去されるまで同会議の中心的な存在として、核兵器の禁止と廃絶のために半生を送ってこられたのです。

互いに脅威を取り除く努力

その博士が、ノーベル平和賞を1995年にパグウォッシュ会議と共に受賞した時、核抑止論の内実について述べていた言葉は、現在においても的を射ていると思えてなりません。

「核兵器は特定されない何らかの危険に対する防護手段として保持されているのです。この政策は単に冷戦時代からの惰性による継続です」

「核兵器は戦争を防止するとの主張に関して、一体さらにいくつの戦争が行われれば、この議論は論破されるのでしょうか」(日本パグウォッシュ会議のウェブサイト)と。

私との対談でも、“ナチスに対抗するため”との名目で開発された核兵器が、その後、理由や戦略論が次々と変わっていく中で、保有が常に正当化され、核開発競争が続けられてきた問題が焦点となりました。

その対話を通じて私たちは、「要するに、何らかの必要があって核兵器が存在しているのではない。核兵器の存在そのものが、その存在理由を必要としてきたといえるのではないでしょうか」(前掲『地球平和への探究』)との結論にいたったのです。

ロートブラット博士が指摘したように、「特定されない何らかの危険」を理由にする限り、核兵器は保有され続け、脅威は地球上にいつまでも残り続けてしまうことになる。

それに対して、核兵器禁止条約が目指すのは、「核兵器の存在がもたらす危険」を互いの努力で取り除く方向へ、各国が共に進むための軌道を確立することにあるのです。

2019年11月、福岡市で行われた「核兵器なき世界への連帯――勇気と希望の選択」展。SGIがICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)と共同制作した同展は、2012年の広島での初開催以来、21カ国90都市以上を巡回し、草の根の意識啓発の輪を広げてきた

ロートブラット博士が創設に関わったパグウォッシュ会議が、核兵器廃絶に向けた最初の突破口として力を注いだのが、核実験の禁止でした。

その取り組みは、キューバ危機の翌年(1963年)に、地下以外の大気圏などでの実験を認めない部分的核実験禁止条約の発効につながり、その後、時を経て、核爆発を伴う一切の実験を禁じる包括的核実験禁止条約の採択(1996年)に結実しました。

包括的核実験禁止条約はまだ発効していませんが、これまで184カ国が署名しており、包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会を通し、核実験の兆候を地球的規模で監視する体制が整えられています。

それはまさしく、ロートブラット博士が警鐘を鳴らしたような「特定されない何らかの危険」が、新たに生じることを防ぐ役割を果たしています。

またCTBTO準備委員会は、その監視網を活用して、災害の早期警報や原発事故の観測などにも貢献しており、いかなる国や地域で起こる事態もカバーする形で、世界中の人々を守るための活動を担っているのです。

同様に、核分野に深く関わる国際原子力機関(IAEA)では、昨年3月以降、核研究から派生した技術を活用する形で、120カ国以上で新型コロナの感染検査を支援する取り組みを進めてきました。

これまでもIAEAは、がん治療の普及のほかに、エボラ出血熱やジカ熱などの感染症の検査を支援してきた実績があり、ラファエル・グロッシー事務局長は、「危機に直面して支援を求める人々を、IAEAはこれまでも、そしてこれからも、決して置き去りにすることはありません」と、今回の取り組みに懸ける思いを述べています。

それらの活動は、人々の命を救うための研究と行動を続けたロートブラット博士の姿と重なり合うものともいえましょう。

今の世界にとって切実に求められる抑止力があるとするならば、それは「核兵器による抑止力」のようなものではない。気候変動の問題をはじめ、新型コロナのパンデミックとそれに伴う深刻な経済危機による被害の拡大を封じ込めるための「国と国との垣根を越えた行動の連帯の力」ではないでしょうか。

2014年2月、メキシコのナヤリットで行われた第2回「核兵器の人道的影響に関する国際会議」。全体会議でSGIの代表が発言するとともに、期間中、同会議の唯一の関連行事として、SGIなどが制作した「核兵器なき世界への連帯」展が開催された

NPT再検討会議を機に交渉進め

多国間の核軍縮を実施

2025年まで核の不使用を誓約

生物兵器や化学兵器も、それぞれの禁止条約の発効を機に国際社会の認識が大きく変わるようになり、廃棄に踏み切る保有国も次々と現れ、すでに世界全体で9割以上の化学兵器が廃棄されるにいたりました。

核兵器の分野において同じような行動の変化が、核保有国や核依存国の間で直ちに起こることは難しいかもしれませんが、その足掛かりが全くないわけではありません。

2013年から2014年に3回にわたって行われた「核兵器の人道的影響に関する国際会議」では、回を重ねるごとに核依存国も含めた多くの国が参加するようになり、158カ国の代表が出席した第3回会議ではアメリカとイギリスも議論に加わりました。

その一連の会議を通じて導かれた結論の中で、私が特に重要だと感じたのは、以下の3点でした。

①核爆発の影響を国境内に押しとどめることは不可能で、深刻で長期的な被害が地球的な規模でもたらされる。

②いかなる国や国際機関も、核爆発による直接的な被害に適切に対処するのは困難である。

③核爆発による間接的な影響で、貧しく弱い立場に置かれた人々が最も深刻な被害を受ける。

この「国境内に押しとどめられない」「いかなる国も適切に対処できない」「弱い立場の人々が最も深刻な被害を受ける」という構図は、脅威の分野は違っても、気候変動の問題やコロナ危機にも通底するものです。

今、コロナ危機で各国が受けている打撃の大きさに引き当てて考えてみれば、極めて甚大な惨害を人類全体に及ぼす核兵器の脅威に対し、その根を絶つことの重要性は、核依存国や核保有国を含め、どの国にも身に迫ってくるのではないかと思うのです。

2017年11月、戸田記念国際平和研究所などが主催し、イギリスのロンドンで行われた国際会議。対話や協力を通じた「協調的安全保障」を巡る討議のほか、核兵器禁止条約とNPTの二つの条約が補完し合う点などを巡って活発に意見が交わされた

実のところ、この冷戦時代から続く重大な危険を取り除くことこそが、“全人類に惨害をもたらす核戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を払う”との精神に基づいて、1970年に発効した核拡散防止条約(NPT)と、今月に発効をみた核兵器禁止条約の精神をつなぐものと言えないでしょうか。

この二つの条約を両輪にして、全地球的なレベルで「核兵器に依存する安全保障」からの脱却を本格的に前に進めるべきです。

そこで私は、8月に開催が予定されているNPT再検討会議に対して提案を行いたい。

再検討会議において、気候変動やパンデミックの危機が広がる中での安全保障の意味について議論をした上で、最終文書の中に「コロナ危機で全世界が甚大な被害を受けている状況を踏まえ、次回の2025年の再検討会議まで、核兵器の不使用と核開発の凍結を誓約する」との文言を盛り込むことです。

そもそも再検討会議の時期も、本来、昨年に開催される予定だったのが、パンデミックの影響で延期されたものでした。

その1年余の間に、世界中の人々が切実に必要としていた「安全」と「安心」とはどのようなものだったのかについて顧みつつ、今後も「特定されない何らかの危険」を理由にして、核兵器の保有と開発を続けることが、NPTの精神にかなうものなのかについて、真剣に討議を行うべきだと呼び掛けたいのです。

2019年4月から5月にかけて国連本部で開かれたNPT再検討会議の第3回準備委員会。各国政府による一般討論のほか、市民社会からの意見表明が行われる中、SGIの代表が「核兵器を憂慮する宗教コミュニティー」の共同声明を発表した

歴史を紐解けば、冷戦時代に核開発競争がエスカレートする中で、アメリカが1958年に、月の表面で水素爆弾を爆発させるプロジェクトに一時的に着手したことがありました。

地球からはっきりと見える形で、月面上に強烈な閃光を発生させることで、ソ連に対して力を見せつけることを目指したものだったといいます。

幸い、計画は短期間で打ち切られ、月は守られることになりましたが、当時、地球上では、米ソの間で「ポリオの感染拡大を防ぐワクチンの実用化のための歩み寄り」がみられた一方で、「月まで利用した核兵器による威嚇」が行われようとしていたのです。

翻って現在、コロナ危機の打撃から本格的に世界が立ち直るには数年かかると予測される中で、核兵器の近代化を続けることの是非について、この歴史の教訓に照らして真摯に再考すべきではないでしょうか。

8月に開催予定のNPT再検討会議で「核兵器の不使用と核開発の凍結」を誓約した上で、NPT第6条の核軍縮義務を誠実に履行するための多国間交渉を早期に開始し、次回の2025年の再検討会議までに核軍縮を前進させることを、私は強く呼び掛けたい。

核兵器禁止条約では、核兵器を保有している状態でも核廃棄計画の提出を条件に、核保有国が条約に加わることのできる道が開かれています。

NPTの枠組みを通し、「核兵器の不使用と核開発の凍結」の誓約を基礎に「多国間の核軍縮交渉」の合意を期すことで、より多くの核依存国と核保有国が核兵器禁止条約に参加できる環境を整えていく――。

この二つの条約の枠組みを連動させることによって、核時代に終止符を打つための軌道を敷くべきだと訴えたいのです。

* * * * *

注6 「ラッセル=アインシュタイン宣言」

1955年7月、哲学者のラッセルと物理学者のアインシュタインら11人が、核兵器の開発によって人類は絶滅の危機に直面しており、脅威を止めるには戦争の廃絶が不可欠と警鐘を鳴らした宣言。その後、世界の科学者たちが平和問題を討議するパグウォッシュ会議が創設され、1957年7月に第1回の会議がカナダで開催された。

プラスの連鎖を生む政策の推進

社会的保護の拡充をはじめ

経済と生活の再建が急務

第2次大戦以降で最悪の景気後退

第三の提案は、コロナ危機からの経済と生活の立て直しに関するものです。

これまで世界経済は、通貨危機をはじめ、オイルショックや金融危機などが引き金となり、何度も景気後退に見舞われてきましたが、今回のコロナ危機はそれらをはるかに凌駕する規模の打撃をもたらしています。

世界銀行によると、第2次世界大戦以降で最悪の景気後退が生じているといいます。

そうした中で、ほとんどの業種で収益が急激に悪化し、かつてないほど多くの人々が一斉に仕事を失ったり、所得の大幅な減少を強いられたりする状況が起きています。

パンデミックの影響によって世界の労働者の約半数にあたる16億人もの人々が生計手段を著しく破壊された恐れがあると、国際労働機関(ILO)が警鐘を鳴らすほど、経済危機は深刻さを増しているのです。

いくつかの国では、人々の生活を支えるための臨時給付などの緊急対策が打ち出され、昨年9月のG20(主要20カ国)の労働雇用大臣会合でも、「全ての労働者とその家族を支える強固な社会的保護制度の必要性が高まっている」との共通認識が示されました。

社会的保護とは、一人一人の生涯にわたって、貧困や病気や失業などで厳しい状況に陥った時に、その影響を軽減させるための政策や取り組みを指すもので、「世界人権宣言」でも謳われている人権の一つです。

2018年12月、「世界人権宣言」採択70周年を記念し、東京・港区で開催されたユースフォーラム。学会平和委員会が実行委員を務め、会場内では「変革の一歩」展の日本語版が初公開された

かつて2008年に世界金融危機が起こり、多くの人々が雇用や保健や教育などの面で打撃を受けた時に、国連が2009年に立ち上げたのが、生活基盤の保障の確保を目指す「社会的保護の床」の取り組みでした。

私は2013年の提言で、この取り組みを強く支持した上で、特に若者たちの仕事を巡る状況が厳しさを増していることを踏まえ、次のように呼び掛けたことがあります。

「若者たちが希望を持てない社会に、持続可能な未来など描けるはずもなく、人権文化を育む気風が根づくこともありません。ゆえに、『社会的保護の床』の確保こそ、持続可能性と人権文化の大前提であるとの意識で取り組むべきだと訴えたい」と。

そして、当時、国連で検討が進められていたSDGsの目標の中に、「極度の貧困に苦しむ人々が尊厳ある生を取り戻すための『社会的保護の床』を全ての国で整備すること」を盛り込むよう、提唱しました。

これと相通じる趣旨の内容はSDGsでも掲げられるようになりましたが、世界金融危機の時よりも格段に深刻な状況が広がり、これまで安定した生活を送っていた人たちも含め、大勢の人々が突然の困窮にさらされる中、「社会的保護の床」を整備することが急務となっていると思えてなりません。

マルチハザードの観点に立った政策

その重要性は、37カ国で構成される経済協力開発機構(OECD)においても共通認識となってきています。

昨年5月に発表された「コロナウイルス危機下の生活支援」と題する報告では、多数の労働者とその家族が貯蓄を取り崩すなどの対応を迫られており、現在と将来の健康や生活が危険にさらされているとして、次のような認識が示されていました。

「前例のない規模の危機であることから、短期的な課題に留まるものではなく、その対応には、今後何カ月、場合によっては何年にも及ぶ、持続的な政策努力が求められるであろう。支援プログラムを可能な限り効果的かつ持続可能なものとするためにはどうすればよいか、熟慮が求められる」(OECDのウェブサイト)と。

歴史を遡れば、OECDは、戦後の混迷が続くヨーロッパ諸国の復興を支援するために、アメリカが1948年に始めた「マーシャル・プラン」の受け入れ体制を整備する目的で設立された組織が母体となったものでした。

現在では、各国の数多くの専門家を擁する世界最大の「シンク・タンク」にまで発展し、その特色の一つは、各国の取り組みを相互審査する活動などを通じて政策の“世界標準”を醸成していく点にあります。

特に近年は、活動を通してまとめた政策提言を具体的な実行に移すことが重視されており、実行を意味する英語の“ドゥー(do)”を加える形で、OECDは自らを「シンク・ドゥー・タンク」と位置付けるようになっています。

2019年5月、フランスのパリで開催された経済協力開発機構(OECD)の閣僚理事会(EPA=時事)。持続可能な開発のためのデジタル化の活用について議論が行われ、「人工知能(AI)に関する勧告」が採択された

環境の保護を重視した挑戦で

新たな雇用機会を創出

そこで私は、OECDの加盟国が、社会的保護に関するSDGsの目標を牽引する役割を担うとともに、コロナ危機で打撃を受けた経済と生活を再建するための政策について“世界標準”を共に導き出しながら、率先して実行していくことを期待したい。

例えば、「グリーン経済への積極的な移行による雇用機会の創出と産業の育成」をはじめ、「社会的保護制度の拡充のために軍事費を削減して転用すること」などが、一つの方向性として考えられます。

また、社会のレジリエンスを強める方策として、「防災や生態系保護の推進による持続可能な地域づくり」や「医療体制への継続的な支援と、介護などのケア分野での雇用環境の整備」など、意欲的な政策を進めることで世界をリードしていく意義は大きいと思うのです。

ここで政策の例示として、社会的保護の拡充に関するものだけでなく、気候変動や環境保全、防災や保健福祉といった分野に言及したのは、故なきことではありません。

現代における危機は、国連防災機関が強調するように、さまざまな脅威や課題に包括的かつ同時に対処していく「マルチハザード」の視座に立つことが、欠かせなくなっているからです。

昨年9月に行われた国連の生物多様性サミットでも、気候変動問題の悪化や、自然環境の破壊が進んでいけば、新型コロナに続く形で今後も新たな感染症が発生する恐れがあるとの認識が示されました。

このマイナスの連鎖に対し、「マルチハザード」の視座に立った取り組みを進めて、プラスの連鎖を生み出す必要があります。

つまり、気候変動への取り組みは、新たな感染症を防止するための対策ともなり、感染症対策を強化した社会は、防災の面でも強靱さを備えた社会となる。また、生態系の保全を基盤にした防災・減災に努めることは、気候変動問題に対処する力になるといったように、多くの課題を“プラスの連関”に転じることが求められているのです。

2015年3月、宮城・仙台市で第3回国連防災世界会議の公式関連行事として開催されたSGI主催のシンポジウム。「北東アジアのレジリエンス強化のための防災協力」をテーマに、日本と中国と韓国の市民団体の代表らが活発に意見を交わした

アフリカで進む長大な緑地の構築

コロナ危機からの経済と生活の再建を目指す上で大切になるのは、社会的保護の拡充を柱としながら、さまざまな脅威に対するレジリエンスの強化を図り、「誰もが安心して暮らすことのできる社会」を各国が共に築き上げることではないでしょうか。

一つ一つの危機も、個別に対処するのではなく、包括的に対処する中で、新しい世界の可能性を共に切り開くチャンスに変えていくことができると、私は強調したいのです。

国連のグテーレス事務総長も、生物多様性サミットでこう述べていました。

「コロナ後の復興計画と、より幅広い開発計画において、自然環境に根差した解決策を組み入れる必要があります。世界の生物多様性を保全することで、今、早急に必要とされている雇用と経済成長を生み出すことができるのです。世界経済フォーラムは、自然関連のビジネスの拡大によって、2030年までに1億9100万人の雇用創出が見込まれるとの見解を示しました。アフリカでの『グレート・グリーン・ウォール』の計画だけでも、33万5000人の雇用が創出されています」と。

創価大学が主催し、2019年9月に横浜市で開催されたシンポジウム「アフリカとSDGs――価値創造で共にひらくアフリカの未来」。第7回アフリカ開発会議の連携事業として実施され、ザンビアとジンバブエの駐日大使による基調講演が行われた

事務総長が言及した「グレート・グリーン・ウォール」とは、サハラ砂漠の南縁部(サヘル地域)を横断する形で、長さ8000キロ、幅15キロにわたって在来植物を植樹し、周辺に農地をつくることで長大な緑の帯を生み出す計画です。

アフリカ連合の主導によって2007年から進められてきたもので、これまで2000万ヘクタールの荒廃した土地が回復し、植林や作物の栽培に関わる雇用が増えたほか、砂漠化が引き起こしてきた慢性的な食糧不足が改善されて、人々の健康と生活はより安定した状態になってきました。

この取り組みは、SDGsを構成する17の分野の目標のうち、15の分野に及ぶ目標に貢献しており、サヘル地域のレジリエンスを強めるとともに、地域のすべての人々が恩恵を受けられる経済成長につながることが期待されています。

計画に参加するアフリカの国々は、2030年までに1億ヘクタールに及ぶ「グレート・グリーン・ウォール」を構築するというビジョンを共有し、コロナ危機からの経済回復をはじめ、SDGsの達成や温室効果ガスの排出量を削減するパリ協定の推進を図ろうとしているのです。そこには、“サヘル地域のような困難な場所でも、自然への働きかけによって逆境を乗り越え、次世代のためにより良い世界を築くことができる”との思いが込められています。

これはアフリカでの事例ですが、OECDの加盟国をはじめとする国々でも、コロナ危機の克服を目指す中で意欲的な政策を進めることが大切ではないでしょうか。

世界経済フォーラムの予測では、自然環境重視型の社会経済システムへの転換を進めていけば、食料や土地活用の分野で生み出すことが可能とされる1億9100万人の雇用に加えて、資源効率が高いインフラの整備や、再生可能エネルギーの導入拡大などの対応を進めることで、2030年までに全体で約4億人の雇用を創出できるとの青写真を示しています。

OECDの加盟国が、主要パートナーであるブラジル、インド、インドネシア、中国、南アフリカ共和国などの国々と連携して、世界経済の立て直しの牽引力となると同時に、「誰もが安心して暮らすことのできる社会」を地球全体に広げる役割を担うことを、私は強く期待するのです。

市民社会の力で行動の10年を推進

国連がSDGsの達成に向けて昨年から開始した「行動の10年」は、コロナ危機の発生によって前途多難なものとなりました。

しかしアフリカの人々が連帯して荒れ地を農地に変える努力を続け、地球上に“新しい緑の大地の帯”を生み出そうとしているように、人間には直面する危機を「価値創造」の糧へと転じる力が具わっています。

私ども創価学会が、その名に掲げる「創価」の文字にも、こうした価値創造の力を発揮する中で「自他共の幸福」を基軸にした社会を築いていく精神が込められています。

牧口常三郎初代会長は、その価値創造のダイナミズムを、仏法の精髄である法華経の譬喩を踏まえて、「泥中の蓮」と表現していました。

蓮華が周囲の泥土に染まることなく、泥土を成長の糧にしながら、美しく咲いていくように、どれだけ時代の混迷が深まろうとも、その混迷によって、自分自身の生き方や信念を埋もれさせない。

自らを取り巻く環境を“使命の舞台”に変えて、人間の生命に具わる限りない「価値創造」の力を開花させながら、社会に希望と安心を広げる存在となっていく――。

この「創価」という言葉を師弟の対話の中で生み出した、牧口初代会長と戸田第2代会長が源流となり、1930年から始まった「自他共の幸福」を目指す民衆運動は、今や192カ国・地域にまで広がりました。

国連がSDGsの達成期限として掲げ、「行動の10年」のゴールとなっている2030年は、私ども創価学会にとっても創立100周年にあたります。

地球的な課題の解決を目指して、志を同じくする人々や諸団体と深めてきた連携を礎としながら、2030年に向けてSDGsの達成を市民社会の側から後押しし、「平和と人道の地球社会」を築くための挑戦を、さらに力強く展開していきたいと思います。

|