|

新型コロナを巡る国連会合を開催

パンデミックの脅威に立ち向かう

国連中心の協力体制を強化

地球規模での安全網を担う

続いて、「平和と人道の地球社会」を建設するための具体的な方策について、3項目にわたって提案を行いたい。

第一の提案は、国連を基盤にした「民衆のためのグローバル・ガバナンス(地球社会の運営)」の強化と、感染症対策を巡る国際指針の制定に関するものです。

昨年、国連世界食糧計画(WFP)がノーベル平和賞を受賞しました。

長年にわたってWFPは、飢餓に苦しむ人々に食料を供給する活動を続け、紛争の影響下にある地域に和平をもたらすための状況の改善にも取り組んできました。

特に昨年は、新型コロナウイルス感染症に伴う危機の影響で飢餓のさらなる拡大が懸念される中において、「医療用ワクチンができるまでの間、混迷に対処するための最良のワクチンは食料である」との信念で、食料支援の増強に努めました。

ノーベル平和賞は、こうした活動に対する貢献を称えたものだったのです。

その上、WFPはコロナ危機に対して、もう一つの重要な役割を担いました。

新型コロナのパンデミック(世界的な大流行)によって航空便の運航停止が相次ぐ中で、医療品を含めた重要物資の輸送支援を行い、チャーター船や貨物用の航空機の手配をはじめ、保健医療や人道支援のスタッフが移動するためのフライトの確保に取り組んできたのです。

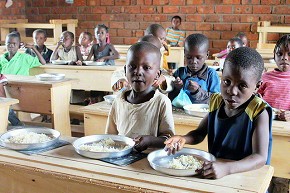

国連世界食糧計画(WFP)が、紛争や災害に見舞われた国々への食料支援とともに、長年にわたって実施してきた「学校給食プログラム」。多くの子どもたちの栄養状態の改善と健康に寄与してきた(2014年7月、中央アフリカ共和国で。AFP=時事)

このWFPに加えて、国連児童基金(ユニセフ)も、コロナ対策関連の物流支援で大きな貢献を果たしてきました。

世界の子どもたちをさまざまな感染症から守る予防接種を支援する中で、各国の物流業界と築いてきた関係を土台にしながら、マスクや防護服、酸素濃縮器や診断検査キットなどを多くの国に届けました。

また、“史上最大の規模で行われる事業”となることが見込まれる新型コロナのワクチン接種に備えて、各国に注射器を事前に届けておくための体制づくりを昨年10月から進めるとともに、入手可能になった段階でワクチンをすぐに各国へ輸送できるようにする計画の準備にとりかかりました。

ユニセフには、ワクチンを適切な温度で輸送する方法や、電源の確保が難しい地域でソーラー式冷蔵庫などの整備を図ってきた経験があり、新型コロナの対応で、その実績が生かされようとしているのです。

こうしたWFPやユニセフの取り組みの意義を考えるにつけ、コロナ危機が起こる前から、国連の多くの機関による活動を通して、折り重なるように組み上げられてきた“地球規模でのセーフティーネット(安全網)”の大切さを、改めて強く感じてなりません。

国連にはこのほかにも、国連女性機関(UNウィメン)や国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などのように、特定の人々のために活動することを任務とする機関が数多く存在しています。これらの機関の活動を通し、ともすれば対応が後回しにされがちな人々に常に焦点を当てて、国際的な支援の道が開かれてきた意義は極めて大きいといえましょう。

私は2019年の提言で、深刻な脅威や課題に直面する人々を守ることに主眼を置いた「人間中心の多国間主義」の重要性を訴えましたが、そのアプローチを21世紀の世界の基軸に据えることが、ますます急務になっていると思えてならないのです。

昨年9月、「私たちが望む未来、私たちが必要とする国連」をテーマに開催された国連総会の一般討論演説(ニューヨークの国連本部で。AFP=時事)。新型コロナの影響を受け、国連史上で初めて、事前収録された各国の首脳によるビデオ演説を流す形式で行われた

国連では昨年、創設75周年を記念して、「UN75」と題する取り組みが進められ、世界の人々の声を幅広く聞くための対話と意識調査が実施されました。

オンラインも活用して1000回を超える対話が行われたほか、意識調査には国連の全加盟国から100万人以上の人々が参加しましたが、特に注目されるのは、グローバルな協力を求める声が圧倒的だったことです。

住んでいる国や年齢などの違いを超えて、大多数の人々が、現代の課題に取り組むにはグローバルな協力が非常に重要と考え、新型コロナの問題が国際的な連帯の緊急性をさらに高めたとの認識を示したのです。

意識調査の結果をまとめた報告書には、各地から寄せられた声も紹介されていました。

「新型コロナウイルスは、仕事や人とのつながり、教育や平和を奪いました」

「教育を受けるために努力を重ねてきた学生は就職できないかもしれません。テクノロジーに大きく依存する今の社会にあって、情報・通信技術を利用できない人々は前に進むことができません。家族を養ってきた勤労者が仕事を失い、元の生活に戻れる兆しが全く見えない中、人々は未来を悲観して、ストレスや不安や絶望に押しつぶされそうになっています」と。

こうした厳しい現状を訴える声に表れている通り、グローバルな協力を求める声は、単に国際社会の理想像を思い描くようなところから集まってきたものではありません。多くの人々がさまざまな脅威や課題に直面する中で、切実に感じてきた思いから発せられたものにほかならないと思われるのです。

デクエヤル氏が抱き続けた信念

世界の人々が意識調査に寄せた国連への期待を前にして、胸に浮かんでくるのは、昨年3月に100歳で逝去されたハビエル・ペレス・デクエヤル元国連事務総長の言葉です。

南米のペルー出身のデクエヤル氏は、1946年に初開催された国連総会に参加したのをはじめ、その後も長らく外交官として国連の活動に関わる中で、1982年から事務総長を2期10年にわたって務めました。

デクエヤル氏とは、就任まもない1982年8月に東京で会談してから、何度もお会いしてきました。

私が年来の信念である「市民社会による国連支援の重要性」を訴えるたびに、謹厳実直で知られるデクエヤル氏が口元を緩ませながら、国連の使命に対する深い思いを笑顔で語られていた姿を忘れることができません。

事務総長として多くの紛争解決に尽力してきた氏が、退任直前の時期にも、エルサルバドルの内戦を終わらせるための交渉に臨み、ついに任期の最終日である“大晦日の夜”に歴史的な和平合意を成し遂げたことは、国連の歴史に今も輝く功績となっています。

国連の第5代事務総長を務めたデクエヤル氏と3度目の会見(1989年2月、都内で)。この時、池田SGI会長が開催の構想を伝えた「戦争と平和」展は、同年10月にニューヨークの国連本部で実現。核兵器の脅威をはじめ、貧困や環境破壊などの地球的課題に焦点を当てた展示は、世界の13都市で開催された

そのデクエヤル氏が、国連が最大限の力を発揮するための要諦について、次のように述べていたことがありました。

「国連の憲章とその仕組みは、問題が皆無の世界を約束してはいない。約束しているのは、問題の合理的かつ平和的な解決法である」

「核兵器と通常兵器の拡散や政治紛争、人権侵害、貧困の増大、環境への脅威などの大きな危険に、いまではさらに新たな紛争源も加わっている。こうした危険に対応するためには、世界の政治的英知と想像力、それに連帯感のすべてを結集する必要がある。これは、国連という枠組みの中での不断かつ組織的な努力によってのみ達成できる」(国連広報センターのウェブサイト)

また、ある時の演説では、事務総長として人類益のために行動を続けてきた思いを込めるかのように、こう訴えていました。

国連が直面する「困難な状況」こそが、国連に対して「再生と改革のための創造的機会」を提供するものとなる――と。

気候変動の問題に加え、新型コロナの問題に世界が直面している今、デクエヤル氏が訴えていたように危機をチャンスに変えて、「人間中心の多国間主義」を国連を通じて強化するための機会にしていくべきではないでしょうか。

現在のグテーレス事務総長も、未曽有の危機を前にして、より良いグローバル・ガバナンスの必要性を訴えており、その構築を力強く進めることが、まさに迫られているのです。

感染症対策に関する

国際指針の採択を

コロナ問題を巡るハイレベル会合

そこで私は、次のような提案をしたい。

国連で「コロナ危機を巡るハイレベル会合」を開催し、各国のさらなる連携強化を図るとともに、今後も新たな感染症が生じる可能性を見据えて、「パンデミックに関する国際指針」を採択することです。

先月、ニューヨークの国連本部で、新型コロナ問題に関する特別総会が行われました。

国連総会のヴォルカン・ボズクル議長は、世界の人々の思いを代弁するかのように、「恐怖におびえることなく、新鮮な空気を胸いっぱい吸い込むことのできる日」や「同僚と握手を交わし、家族と抱き合い、友人たちと声をあげて笑い合える日」を迎えるために、国連を中心にした連帯の強化を訴えました。

その後、新型コロナで亡くなった人々への黙禱が捧げられ、各国の首脳らによるビデオ演説や、WHOのテドロス・アダノム事務局長を中心にしたオンライン会議などが行われました。

この特別総会のフォローアップとなる国連会合を開催することで、新型コロナ対策における協調行動の柱となり、今後の感染症の脅威にも十分に対応していけるような国際指針の取りまとめを図るべきではないかと考えるのです。

2001年に国連で、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)とエイズに関する特別総会が行われた時、達成期限を定めた優先課題のリストと国際協力の指針を示した、HIV/エイズに関するコミットメント宣言<注4>が採択されたことで、各国でのエイズ対策が大きく前進しました。

2015年3月、宮城・仙台市で行われた第3回「国連防災世界会議」。185カ国の代表らが出席し、防災の取り組みの国際的な指針となる「仙台防災枠組」が採択された

また、分野は異なりますが、東日本大震災から4年後(2015年)に被災地の仙台で開かれた第3回国連防災世界会議で、災害リスクの削減に関する指導原則や優先行動を定めた「仙台防災枠組」が策定されました。

そこでは、防災の目的として人命を守ることはもとより、「暮らしの保護」が明確に掲げられたほか、防災・減災における「レジリエンス」の重要性が謳われるなど、東日本大震災をはじめ各地の災害での教訓と経験を踏まえた内容が盛り込まれたのです。

その上、「仙台防災枠組」では、世界全体で被災者や犠牲者を大幅に減少させることや、医療と教育施設を含めた重要インフラへの損害を抑えることなど、2030年に向けた目標が掲げられた結果、各国で防災における重点項目が共有されるようになりました。

私は、パンデミックの問題に関しても、この「仙台防災枠組」と同様の役割を担うような国際指針を、コロナ危機の教訓と経験を踏まえる形で早急に取りまとめるべきではないかと訴えたいのです。

持続可能な開発目標(SDGs)では、エイズや結核やマラリアといった三大感染症などを巡る目標は対象に含まれていましたが、パンデミックへの明示的な言及はありませんでした。

そこで、新たな感染症の脅威が今後も生じる可能性も見据えながら国際指針をまとめ、2030年に向けたパンデミック対策の重点項目を定めることで、SDGsを補強し、その各目標と連動させるための指標としていってはどうかと考えるのです。

青年たちが主役のユース理事会を

このような国際指針を採択するための国連会合の開催と併せて、私が呼び掛けたいのは、“コロナ危機を乗り越えた先に築かれるべき世界”の姿について話し合う、「ビヨンド・コロナに向けた青年サミット」を行うことです。

2019年に、気候変動の問題を解決する方途を討議するため、国連本部に世界の青年が集まり、国連の首脳がその声に耳を傾けて政策への反映につなげる機会とする「ユース気候サミット」が開かれました。

今度は、オンラインも活用することで参加形態を広げながら、紛争や貧困に苦しむ青年や、難民生活を余儀なくされている青年をはじめ、さまざまな環境で生きる若い世代が言葉を交わし合い、その声を国連や各国の首脳に届ける場にすることを強く望みたい。

先に触れた「UN75」の報告書では、多くの人が国連の変革を求める中で、市民社会との連携をさらに強化していくことや、国連の意思決定において青年や女性の参画を広げることなどを望んでいる結果が示されました。

また報告書では、世界の人々の意見を集約する形で具体的な提案が列挙されていましたが、私が特に注目したのは、青年の視点による提案などを国連の首脳に届ける役割を担う「国連ユース理事会」を創設するプランです。

私は2006年に発表した国連提言で、国連にとってアルキメデスの支点<注5>となる青年の積極的な参画を得ることが、活力を増すためのカギになると訴えたことがあります。

2019年9月、各国首脳による「気候行動サミット」に先駆けて、国連本部で行われた「ユース気候サミット」。グテーレス事務総長がホストを務め、140カ国以上から青年たちが集ったサミットには、SGIの代表も参加した

また2009年の提言では、国連の進むべき方向性を打ち出し、求心力を高める組織として、「グローバル・ビジョン局」を設置する構想を提起しました。

目下の課題に対応するだけでなく、未来志向に立ったビジョンを構築するために、青年たちの声や女性の視点を反映させることを求めたものです。

「国連ユース理事会」は、そうした青年たちの参画を常設的に確保する制度にほかなりません。

気候変動問題に続く形で、コロナ危機をテーマにした青年サミットを開催して、「国連ユース理事会」の創設への機運を高めていくべきではないでしょうか。

その実現こそが、国連を基盤にした「民衆のためのグローバル・ガバナンス」の強化を図る上で、新しい息吹と活力を注ぎ込むものになると私は信じてやまないのです。

* * * * *

注4 HIV/エイズに関するコミットメント宣言

2001年6月、189カ国の首脳らが出席した国連の特別総会で採択された宣言。エイズの流行が世界的な非常事態であり、“人間の生命および尊厳に対する最も恐るべき脅威の一つ”であるとの認識に基づき、予防や治療や資金調達などに関する10項目の優先課題が掲げられた。

注5 アルキメデスの支点

「浮力の原理」の発見で有名な古代ギリシャの科学者で数学者のアルキメデスは、「てこの原理」についても数学的な証明を行った。その原理を彼が象徴的に言い表したものとして、“われに支点を与えよ。しからば地球を動かしてみせよう”と述べたとの逸話が伝えられている。そこから転じて、物事を大きく動かすための急所を指す言葉となった。

|