| 大志を抱き、希望の峰へ前進! 23年05月25日 |

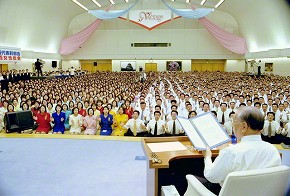

| 「七つの鐘」構想発表65周年 池田先生が「七つの鐘」の未来構想を発表してから、今月で65周年の佳節を刻んだ。1958年(昭和33年)4月2日、第2代会長・戸田先生が逝去。当時、青年部の室長だった池田先生は、同志に新たな希望を送ろうと、5月3日に行われた春季総会の席上、同構想を発表する。ここでは、「七つの鐘」の広布の指標について確認する。  2001年の5・3「創価学会の日」を記念する東京総会に際し、設置された「七つの鐘」のオブジェを高らかに打ち鳴らす。全世界の同志の幸福勝利を祈りつつ(2001年4月、東京戸田記念講堂で) 1958年(昭和33年)5月3日の春季総会を目前に、池田先生は、「七つの鐘」構想の発表を決断する。その時の思いが、小説『人間革命』第12巻「新・黎明」の章に描かれている。 伸一は、戸田が生前、「学会は七年ごとに大きな歩みを刻んでいくのだ」と、しばしば語っていたことを知っていた。また、「七年を一つの区切りとして広宣流布の鐘を打ち、『七つの鐘』を打ち鳴らそう!」と語っていたことが思い出された。 伸一は、七年ごとの学会の歩みを振り返ってみた。 牧口常三郎と戸田城聖の手によって、創価教育学会が創立されたのは、一九三〇年(昭和五年)十一月十八日である。 そして、七年後にあたる三七年(同十二年)には、会員に約百人が名を連ね、創価教育学会が本格的に発足するにいたっている。 さらに、七年後の四四年(同十九年)十一月十八日には、牧口が獄死。それから七年後の五一年(同二十六年)五月三日には、戸田が第二代会長に就任している。以来、七年を経て、戸田は願業をことごとく成就し、逝去した。不思議な時の一致といってよい。 伸一は、深い感慨を覚えながら、思索を重ねていった。 “昭和五年に、第一の広宣流布の鐘が打ち鳴らされたとすれば、既に、第四の鐘が鳴り終わったことになる。すると、今年の五月三日の春季総会は、第五の鐘を、高らかに打ち鳴らす日としなければならない。 この第五の鐘にあたる七年のうちに、先生が示してくださった三百万世帯を、断固、達成するのだ。第六の鐘となる次の七年の目標は、六百万世帯の達成になろう(中略)” 伸一の広宣流布の展望は、限りなく広がっていった。彼は、燦然たる未来に思いを馳せながら、総会では、戸田が折々に語ってきた、この「七つの鐘」の構想を発表しようと思った。 そして、その構想の実現こそ、ほかならぬ伸一自身の生涯の使命であることを、悟らざるを得なかった。 5月3日の春季総会の席上、池田先生は、同志にこう呼びかける。 「『七つの鐘』が鳴り終わる時までに、広宣流布の永遠の基盤をつくりあげることを目標に、前進してまいりたいと思うのでございます。 『命限り有り惜む可からず遂に願う可きは仏国也』(全955・新1283)との御聖訓がございますが、本日を力強い前進の第一歩として、希望と勇気と確信をたぎらせて、広宣流布に邁進していこうではありませんか!」 「七つの鐘」の壮大な構想は、学会員にとっての希望となり、指標となった。 その後、師弟共戦の大前進によって、先生が展望した通りの、広布の軌跡が描かれていったのである。  戸田先生が亡くなられた翌月の春季総会で、「七つの鐘」構想を発表する池田先生(1958年5月3日、都内で) 「七つの鐘」が鳴り終わるまでには、学会の会員世帯は750万世帯を突破し、日本の広宣流布の基盤が完成した。 先生は折に触れ、第1の「七つの鐘」を鳴らし終えた後の、新しい「七つの鐘」の展望に言及。21世紀が開幕する2001年の5月3日から、第2の「七つの鐘」を打ち鳴らしゆくことを念願した。 そして、2000年12月、大阪で開催された20世紀最後の本部幹部会で、23世紀半ばまでの遠大な展望を発表する。 これまで創価学会は、「七つの鐘」を7年ごとに打ち鳴らしながら前進してきた。「七」は「南無妙法蓮華経」の七字にも通ずる。第1の「七つの鐘」は、学会創立の昭和5年(1930年)から、昭和54年(79年)までの50年間であった。 第2の「七つの鐘」を打ち鳴らす、21世紀の前半の50年では、アジアをはじめ世界の平和の基盤をつくってまいりたいと、私は申し上げた。その通りに私は祈り、一つまた一つと、手を打ち続けてきた。今回、私がアジアの各地を訪問したのも、この21世紀の構想の上からの新たな第一歩である。 続く第3の「七つの鐘」を鳴らす21世紀の後半では、「生命の尊厳」の哲学を時代精神にし、世界精神へと定着させたい。 さらに、第4の「七つの鐘」に当たる22世紀の前半には、世界の「恒久の平和」の崩れざる基盤をつくりたい。 その基盤の上に、第5の「七つの鐘」が高鳴る22世紀の後半には、絢爛たる人間文化の花が開いていくであろう。 それが実現すれば、第6の「七つの鐘」、第7の「七つの鐘」と進みゆく。日蓮大聖人の立宗1000年(2253年)を迎える23世紀の半ばごろから、新たな展開が始まるであろう。 今、私たちは、2022年からスタートした、第2の「七つの鐘」の「第四の鐘」を、世界の同志と共に高らかに打ち鳴らしている。 先生は本年、青年部の代表に贈ったメッセージの中で、「第2の『七つの鐘』、そして第3の『七つの鐘』まで頼みます」と万感の期待を寄せた。 “広布拡大の鐘”“師弟勝利の鐘”を轟かせていくのは、誰かではなく、われわれ一人一人である。 先生は、創価の同志に呼びかけている。 広布と人生の勝利の鐘を打ち鳴らす主役は誰か――ほかでもない、それは自分自身と決めるのだ! まずは、自らが、いかに人間革命し、わが家、わが地区、わが地域をどう発展、興隆させていくのか。大志を抱き、具体的な目標を掲げ、一つ一つ楽しく粘り強く挑戦してもらいたい。  池田先生が、第7の「七つの鐘」構想まで示した、大阪・関西戸田記念講堂での本部幹部会(2000年12月14日) 広布の足跡と展望 第1の「七つの鐘」 第一の鐘 1930年~37年 学会創立(1930年) 第二の鐘 1937年~44年 創価教育学会の本格的な発足(1937年) 第三の鐘 1944年~51年 戸田先生の第2代会長就任(1951年) 第四の鐘 1951年~58年 会員75万世帯を成就(1957年) 第五の鐘 1958年~65年 会員300万世帯を成就(1962年) 第六の鐘 1965年~72年 会員750万世帯を成就(1970年) 第七の鐘 1972年~79年 日本の広布の確かな基盤を構築 第2の「七つの鐘」 第一の鐘 2001年~08年 「創価学会永遠の五指針」発表(2003年) 第二の鐘 2008年~15年 広宣流布大誓堂が完成(2013年) 第三の鐘 2015年~22年 小説『新・人間革命』完結(2018年) 第四の鐘 2022年~29年 広宣流布大誓堂完成10周年(2023年) 第五の鐘 2029年~36年 学会創立100周年(2030年) 第六の鐘 2036年~43年 学会創立110周年(2040年) 第七の鐘 2043年~50年 学会創立120周年(2050年) |