| 核兵器を巡る危機の克服を! 2022年09月04日 |

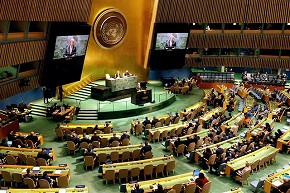

アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われたNPT再検討会議。市民社会の一員としてSGIの代表団が出席した(8月1日) NPT再検討会議を前に池田先生が緊急提案を発表 SGI(創価学会インタナショナル)会長の池田大作先生は、ニューヨークの国連本部で8月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)再検討会議を前に、7月26日付の本紙で「核兵器の先制不使用」の誓約などを求める緊急提案を発表した。 ウクライナの情勢をはじめ国際社会の緊張が高まる中、核兵器使用のリスクはかつてないほど増大しており、核兵器保有国も参加する同会議で、核兵器の使用と核戦争のリスク回避へ道筋をどうつけるかが焦点となったことを受けたもの。 緊急提案では、“核兵器は決して使ってはならない兵器”との明確な歯止めをかけることが急務と指摘。核兵器を保有する国々が核戦争を自制する意思を改めて表明するよう呼び掛けた。 また、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の首脳が1月に発表した「核戦争の防止と軍拡競争の回避に関する共同声明」に言及。「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」とする共同声明の精神を、5カ国が今後も遵守することを誓約し、核兵器のリスクを低減させる措置を直ちに進めるよう訴えた。そして、その最優先課題として、核兵器の先制不使用の原則について5カ国が速やかに明確な誓約を行うことを提唱。全ての核保有国や核依存国が、先制不使用の原則を踏まえた政策を目指すべきとした。 さらに、核兵器廃絶などを目指す「平和首長会議」に、核保有国や核依存国の自治体の加盟が続いていることを紹介。「自他共の平和と安全と安心」を志向するこうした広がりに、安全保障のパラダイム転換のモデルがあると述べつつ、核兵器のない世界に向けて全ての国が新たな行動を起こすよう求めた。 【6月】核兵器禁止条約の第1回締約国会議 SGIなどが関連行事を開催  核兵器禁止条約の第1回締約国会議の関連行事として、SGIがカザフスタン共和国、キリバス共和国、アメリカの核時代平和財団と共催したイベント(6月21日、オーストリアのウィーンで) 6月21日から23日にかけて、オーストリアのウィーンで核兵器禁止条約の第1回締約国会議が開催され、SGIの代表団が市民社会の一員として出席した。 SGIは、平和・軍縮教育に関する作業文書を、アメリカのペース大学国際軍縮研究所と共同で執筆し、提出。また、SGIが参加する「核兵器を憂慮する信仰者のコミュニティー」の共同声明を、締約国会議のアレクサンダー・クメント議長(オーストリア外務省軍縮局長)に手渡し、代表が締約国会議の席上で発表した。 さらにSGIは、カザフスタン共和国などと関連行事を共催。寺崎SGI平和運動総局長が登壇した。これに先立ち、同総局長は、カザフスタンのムフタル・トレウベルディ外務大臣と懇談し、さらなる協力を約し合った。 クメント議長は本紙のインタビューで、SGIをはじめ市民社会の積極的な関わりについて、次のように述べた。 「国際法や倫理の観点を取り入れ、被爆者や核被害者、核兵器の人道的影響に懸念を示すコミュニティーや医学界、また、さまざまな世代を巻き込んで、あらゆる視点で議論を進めなければ、核兵器の廃絶は困難です。倫理の問題として核廃絶を進める、FBO(信仰を基盤とする団体)の存在も極めて重要です」 【8月】SGI代表団がNPT再検討会議に参加 核兵器の先制不使用を主張 アメリカ・ニューヨークの国連本部で8月1日から26日まで行われた、核軍縮等を議論するNPT再検討会議に、SGIの寺崎平和運動総局長ら代表団が市民社会の一員として参加。同会議に先立って発表された池田先生の緊急提案を各国の派遣団や識者に手渡すなど、積極的な議論形成に努めた。 現地で出会った元国連事務次長のチョウドリ博士や、核時代平和財団のヒューズ会長など、多くの識者が既に緊急提案を熟読しており、内容に賛同の声が相次いだ。 4日には、同会議の関連行事を、カザフスタン共和国国連代表部とSGIなどが共催し、国連本部で開催。「核兵器の先制不使用」をテーマに熱い議論が交わされた。 また同日、SGIの代表団は関連行事の登壇者らと共に、今回のNPT再検討会議の議長を務めるグスタボ・スラウビネン大使(アルゼンチン)と国連本部内で会見。池田先生の緊急提案を手渡した。 大使は核軍縮のプロセスを進めるために、核兵器が使われる現下のリスクを低減させるための措置を取ることが重要であると強調し、緊急提案の内容を歓迎した。 翌5日には、NPT再検討会議の中で、NGO(非政府組織)の代表によるプレゼンテーションが行われ、SGIをはじめとする、104団体が賛同署名した宗教間共同声明が発表された。 当初、同会議の最終文書の素案には、核兵器国が「先制不使用」の原則を採用することなどが求められていた。各国の意見の対立を埋められず、最終文書を採択できずに会議は閉幕となったが、これからも核兵器なき世界の実現に向けて市民社会から声を上げ続けることが、なお一層重要となる。 |