| 初級・3級試験に向けて㊦ 23年09月27日 |

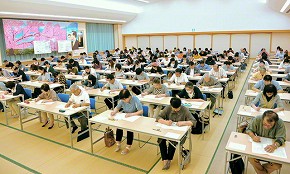

2017年9月、全国各地で行われた「教学部初級試験・青年部教学試験3級」(宮城で)。どの試験会場でも、求道の友の真剣な顔、輝く顔が見られた 【教学入門】 毎日が「新しい出発」だ 「広布に戦おう!」「信心で勝つのだ!」――その心が決まったとき、勝利への歯車は音を立てて回り始める。信心強き人が最後は必ず勝利する。妙法には絶対にムダはない。学会活動はすべて自分の福徳となっていくのである。 南無妙法蓮華経は、「久遠元初の法」である。それを唱える私たちの生命もまた、「久遠元初の生命」である。ゆえに、御本尊を拝する私たちは、毎日が「久遠元初」である。毎日が「新しい出発」である。一瞬一瞬がつねに「いよいよ、これから」なのである。(中略) いくつになっても、若々しい生命力で、前へ前へ! どこまでも、戦う心を燃やしながら、ともどもに「勝利の劇」を飾ってまいりたい! (『池田大作全集』第99巻、100ページ) 妙法流布の大道を歩め 純粋に御本尊を信じ、一心に仏道修行に励んでいくことが大事なんです。 大聖人は、「如説修行」すなわち、仏の説の如く修行せよと叫ばれた。私たちは現代にあって、末法の御本仏であられる大聖人の仰せ通りに広宣流布を進めてきました。苦悩に打ちひしがれていた私たちが、御本尊に巡り合い、見事に人生を蘇生させ、仏の使いとして、最高の聖業にいそしんでいる。その姿こそ、地涌の菩薩の出現です。 (小説『新・人間革命』第28巻「大道」の章、159ページ)  宮崎で(2017年9月) 今この時を逃さない! 仏法が説く「一念三千」の哲理も、わが一念、すなわち瞬間瞬間の生命に、宇宙をも包む一切の可能性が具わっていると教えている。 御聖訓には、「命已に一念にすぎざれば仏は一念随喜の功徳と説き給へり」(全466・新517)と仰せである。 今、この時を逃さない。窓を開け放つように、わが生命を全開にして、歓喜あふれる「仏」の智慧と力を発揮していくのだ。これが妙法である。 「今」の瞬間が、我々を試している。一瞬一瞬が勝負なのである。 (『随筆 平和への大道』、34ページ) 即座に幸福の「原因」が 戸田先生は、『観心本尊抄講義』を発刊された一九五五年(昭和三十年)頃、各地で、繰り返し「受持即観心」の法理を語られました。 ある時には――人間は皆、平等でありたいと思っていても、現実には、千差万別の悩みや苦しみがある。しかし、御本尊を受持して、妙法を唱えきっていけば、偉大な「果徳」が厳然と現れ、「宿命の転換、貧乏、病人、家庭の悩み等、いっさい人生の苦を解決することは、絶対に疑いない事実である」と。 また、ある時には――御本尊を受持すれば、自分が過去世につくらなかった、裕福になるなどの幸福の「原因」を即座にくださる。「あとは自分の信心と、折伏によって、結果を勝ちとらなければいけない」と。 「万人成仏の法」を、一人一人が実践し、その一人一人が人間革命を成し遂げる。そのために御本尊があるのです。 (『人間革命の宗教』、240ページ) 皆さんこそ地涌の菩薩 御書には「地涌の義」との言葉がある。広宣流布の使命を担い、人びとを救うために、陸続と地涌の菩薩が出現することを意味しています。皆さんは地涌の菩薩なんです。 皆さんには希望もあるでしょう。また、大きな悩みもあり、挫折もあるでしょう。人生とは、苦難との闘争であるといえるかもしれない。しかし、すべての苦難、苦悩は、それを乗り越えて、仏法の偉大なる力を証明するためにある。つまり、苦悩の宿命があるからこそ、それを打開することによって、仏法の真実と正義が立証でき、仏法を流布していくことができる。そして、地涌の菩薩としての使命を果たしていくことができるんです。 いわば、苦悩は、地涌の使命を果たしていくうえで、必要不可欠な条件なんです。ゆえに、宿命は即使命であり、どんなに激しい宿命の嵐が吹き荒れようが、乗り越えられないことなど絶対にありません。 (小説『新・人間革命』第30巻〈上〉「暁鐘」の章、392ページ)  徳島で(2017年9月) 【世界広布と創価学会】 世界宗教の担い手たれ (1951年7月11日、男子部結成式の席上、戸田先生は)広宣流布こそが青年部の使命であることを示されたうえで、「仏法西還」について語られた。 「われわれの目的は、日本一国を目標とするような小さなものではなく、日蓮大聖人は、朝鮮、中国、遠くインドにとどまることなく、全世界の果てまで、この大白法を伝えよ、との御命令であります。 なぜかならば、大聖人様の五字七字は、じつに宇宙に遍満し、宇宙をも動かす大生命哲学であるからであります」 青年に、普遍的にして力ある世界宗教の担い手たれと呼びかけられたのです。この言葉に、大聖人の「仏法西還」の意義が余すところなく示されるといってよい。 (『御書の世界』第3巻、106ページ) 仏子を苦しめた僧たち 学会の草創期から、僧たちが衣の権威をかざし、仏子である学会員を苦しめる事実が数多くあったが、それは、宗祖・大聖人の御精神に反する。「総じて日蓮が弟子檀那等・自他彼此の心なく」(全1337・新1775)等の御文に明らかなように、僧も、在家も、本来、平等であるというのが大聖人の教えであるからだ。 人間の差別の壁を打ち破る、万人平等の法理こそが、真の仏法である。大聖人は、皆が等しく仏の生命を具えていることを明かされ、万人に成仏の道、すなわち絶対的幸福境涯の確立の道を示された。つまり、「生命の尊厳」と「人間の平等」の根幹をなす法理を説かれたのである。 (小説『新・人間革命』第30巻〈上〉「大山」の章、23ページ) |