|

「行」「学」の両輪で進む

私どもが心肝に染めてきた、重要な「諸法実相抄」の結びには、こう仰せである。

「行学の二道をはげみ候べし、行学たへなば仏法はあるべからず、我もいたし人をも教化候へ、行学は信心よりをこるべく候、力あらば一文一句なりともかたらせ給うべし」(全1361・新1793)

「行」(実践修行)と「学」(教えの研鑽)を両輪として、勇んで前進していくことだ。仏法の一文一句でも、自分らしく、力強く語っていくことである。語った分だけ、仏縁は広がる。時代は動く。

ともどもに「行学の二道」に励み、教学試験を通して、いちだんと深く広く「広宣流布の人材」を育成してまいりたい。

(『池田大作全集』第96巻、412ページ)

“良きつながり”求めて

「甲斐無き者なれども・たすくる者強ければたうれず」(全1468・新1940)――弱くふがいない者であっても、助ける者が強ければ倒れない――と述べられている。助け合い、励まし合う、うるわしい同志愛が大切なのである。

また「すこし健の者も独なれば悪しきみちには・たうれぬ」(同)――少しくらい強い者でも一人きりであれば険しい道には倒れてしまう――と。

大聖人はそのように“良き友”との“良き絆”の大切さを教えておられる。

だれも自分一人の力で大きくなった人はいない。多くの人に守られ、支えられて生きている。良き環境は良き人間をつくる。みずから、そうした良き環境、“良き人間のつながり”を求めていく人は、限りなく伸びていける。

(『池田大作全集』第78巻、16ページ)

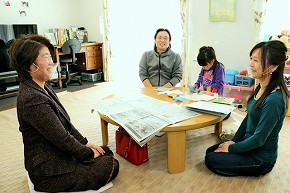

励ましの最前線を駆ける各地のリーダーたち(神奈川〈2020年撮影〉で)。池田先生は、「足は経なり」(新997・全716)の御文を通し、つづった。「『足』すなわち『行動』ありて、真の妙法蓮華経となる」「学会活動はまさしく、歩き語り、心を結ぶ仏道修行の真髄です」。秋の教学試験へ向け、心を結ぶ語らいを!

後ろを振り返らない!

「開目抄」に引かれた甚深の経文には「過去の因を知らんと欲せば其の現在の果を見よ未来の果を知らんと欲せば其の現在の因を見よ」(全231・新112)とある。

現在すなわち「今」がどれほど大切か! この一点を、私たちは生命に深く刻んできた。

それは、仏法は本因妙だからである。クヨクヨと後ろを振り返らない。常に「今」「ここ」を起点として、誓願を起こす。その一念に勇気は満ち、未来の一切の勝利を開く因をつくれるのだ。

(『随筆 民衆凱歌の大行進』、153ページ)

眼前の「ほり」を越えよ

「人間革命」とは、特別なことでは決してない。今ここで、自分ができることから、勇気の行動を起こすことである。

御書には「一丈のほりを・こへぬもの十丈・二十丈のほりを・こうべきか」(全912・新1229)と記されている。

どんな小さなことでもよい。大事なことは、一日一日の生活の中で、眼前の「一丈のほり」を勇敢に飛び越えていくことだ。

信心の極意は「いよいよ」の心である。今の状況が良かろうが、悪かろうが、前へ、前へ! たゆまぬ挑戦また挑戦、不屈の努力また努力こそ、「人間革命」の道なのだ。(『随筆 幸福の大道』、77ページ)

島根で(2020年)

全て自身の福運となる

一人の友が立ち上がる時、最も歓喜し、大きな功徳を受けるのは、その人を思い、その人のために祈り、何度も足を運んでは、励まし続けた人である。

広宣流布のために、友のため、人のためになしたことは、すべて自分の身に返り、福運となる。それが、仏法の因果の理法である。

ゆえに、御聖訓には、「人のために火をともせば・我がまへあきらかなるがごとし」(全1598・新2156)と仰せなのである。

(小説『新・人間革命』第16巻「入魂」の章、21ページ)

蒔いた種は必ず芽吹く

(戸田)先生は、子どもが信心に反対している親に対しては、「真剣に、お子さんをかわいがっておあげなさい」と明快に答えられました。そして「何よりも大切なのは、子どもを愛する情熱である」と、わかりやすく具体的な第一歩を示されました。

御書には「父母の成仏即ち子の成仏なり、子の成仏・即ち父母の成仏なり」(全813・新1130)と仰せです。

親子の成仏は連関していきます。焦ることはありません。蒔かれた仏種は必ず芽を出します。あとは、わが子を必ず成仏の道に導いてみせると、祈りきっていけばよいのです。(『わが「共戦の友」――各部の皆さんに贈る』、146ページ)

東京で(2022年、撮影時のみマスクを外した)

平凡な毎日の中に喜び

「朝朝・仏と共に起き夕夕仏と共に臥し」(全737・新1027)です。

きょう一日、明日一日と、地道に着実に、伸び伸びと、また朗らかに、信心の歩みを進めればいいのです。

平凡に思える毎日の中に、必ず信仰の喜びや感謝がある。思うように動けなくなっても、電話や手紙で人々を励ますことができる。皆の幸福と勝利を祈って唱題することもできます。皆さまの存在そのものが光なのです。

日々の暮らしの中に、御本尊への信仰があれば、そして、師匠と共に、学会同志と共にいれば、何の心配も恐れもない。これこそ絶対の安心、安穏の世界です。(『わが「共戦の友」――各部の皆さんに贈る』、73ページ)

師子の一念で祈り抜く

人生には、病に襲われることもあれば、失業や倒産など、多くの苦悩があるが、それ自体が人を不幸にするのではない。

その時に、“もう、これで自分の人生は終わりだ”などと思い、希望をなくし、無気力になったり、自暴自棄になったりすることによって、自らを不幸にしてしまうんです。つまり、病気などに負けるというのは、その現象に紛動されて、心が敗れてしまうことをいうんです。

したがって、苦境を勝ち越えていくには、強い心で、“こんなことで負けるものか! 必ず乗り越え、人生の勝利を飾ってみせるぞ!”という、師子のごとき一念で、強盛に祈り抜いていくことです。日蓮大聖人は、「南無妙法蓮華経は師子吼の如し・いかなる病さはりをなすべきや」(全1124・新1633)と仰せではないですか。(小説『新・人間革命』第29巻「力走」の章、146ページ)

「誠実」と「信用」こそ財

勤めている会社のために苦労しているのに、評価もされず、報われないと思うこともあるかもしれない。しかし、信心根本に、研究と努力を重ねて力をつけていけば、必ず業績もあげていける。信用も増していきます。信心を根幹として誠実に前進していけば、福運がつき、「心の財」が積まれます。「身の財」も輝いていく。「誠実」と「信用」こそ、青年の財産です。

日蓮大聖人は「観心本尊抄」に「天晴れぬれば地明かなり法華を識る者は世法を得可きか」(全254・新146)と仰せです。

「信心即生活」であり「仏法即社会」です。

今いる場所で、どうすれば勝利できるのか、ありありと如実知見できる智慧の太陽を昇らせるのが、信心です。

(『勝利の経典「御書」に学ぶ』第11巻、59ページ)

岡山で(2021年)

|