|

〈11・18「創価学会創立の日」記念特集 桂冠詩人40周年㊤〉

• 600編 14万5000行の詩作――人間生命の尊厳への讃歌

本年は池田大作先生に「桂冠詩人」称号が贈られてから40周年。11・18「創価学会創立の日」記念特集では、3回にわたり、先生の詩人としての足跡を掲載する。㊤は、先生が詩作に込める心情などに迫る。

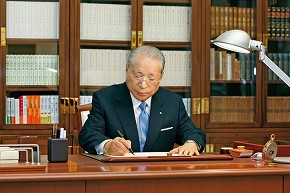

“詩は、人間の精神を限りなく広げ、豊かにする。国境を超え、距離を超えて、人間の心を結ぶ”――強き信念で、全国・全世界の人々のためにペンを執る池田先生

第2次世界大戦と戦後の荒廃の中で青春時代を過ごした池田先生。結核などにも苦しんだ。その心に活力を与えたのが詩の存在であった。ホイットマン、ユゴー、ダンテ、シラーらの詩集に触れ、好きな詩を暗唱し、口ずさみながら道を歩いたという。

終戦の年(1945年)の春、空襲で廃虚と化した街の一角に数本の桜が生き残り、美しい花盛りを見せた。17歳の先生は、その時の感懐を二十数行の詩にした。

「諸行は無常か 常住か/それも知らずに 散りゆくか/散る桜 残る桜よ 永遠に/春に 嵐と 咲き薫れ」と。

戸田先生と池田先生が出会った座談会の様子。池田先生は、その感動を即興詩に込めた

「正しい人生とは何か」を模索していた池田先生は、19歳で恩師・戸田先生と出会う。軍国主義と戦い、正義の信念を貫いた人格と思想に心を打たれた池田先生は、その感動を即興詩として詠んだ。

旅びとよ

いずこより来り

いずこへ往かんとするか

月は 沈みぬ

日 いまだ昇らず

夜明け前の混沌に

光 もとめて

われ 進みゆく

心の 暗雲をはらわんと

嵐に動かぬ大樹求めて

われ 地より湧き出でんとするか

二つの詩について、池田先生は述懐している。「ここに込めた自他の人生と平和に対する青春の問いかけが、それからの私の全人生を、すなわち詩人としての方向性を決定づけている」と。

池田先生「皆を励まし、鼓舞しようとするとき、無限の言葉溢れ出てくる。目にふれるもの、命にふれるものが、そのまま詩となっていく」

戸田先生を人生の師と定め、師弟に生き抜くと決めた池田先生は、日蓮大聖人の仏法を日本中、世界中に広めゆく闘争を開始。その激務の中で詩作を続けていく。

ある時は、苦悩する友を励ます慈愛の声として。

ある時は、生命尊厳と平和の尊さを謳う讃歌として。

ある時は、邪悪を破る正義の言論の剣として――。

先生は詩作に臨む心情をつづっている。

「皆を励まし、鼓舞しようとするとき、無限の言葉が溢れ出てくる。目にふれるもの、命にふれるものが、みな、そのまま詩となっていく」

紡ぎ出された幾多の詩は、民族、宗教、文化の壁を越えて人々の心を結んだ。

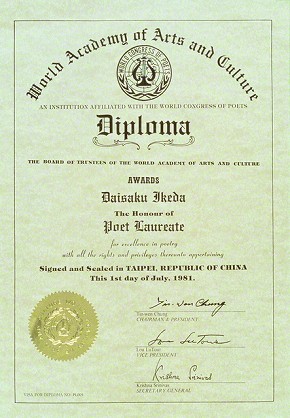

その功績に対し、1981年、世界芸術文化アカデミーから贈られたのが「桂冠詩人」称号である。「世界詩人会議」を主宰する同アカデミーが、最も傑出した詩人に贈る栄誉であり、日本人への初の授賞であった。

「桂冠詩人」称号(1981年)

第1次宗門事件の余燼くすぶる時だった。先生は詩をもって反転攻勢へ打って出る。同年11月、四国の地で「紅の歌」を作詞。「邪悪の徒には 栄えなし」との一節に「正義が勝って、歴史を変えるのだ!」との魂を込めた。

翌12月には九州で長編詩「青年よ 21世紀の広布の山を登れ」を発表。「いかなる苦衷の最中に入っても/希望を失うな!/希望は無限の力である/これこそ信心であるからだ!」との呼び掛けに全国の友が奮い立った。

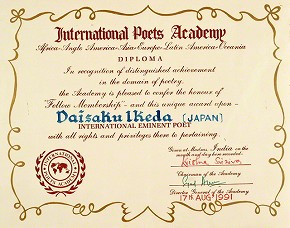

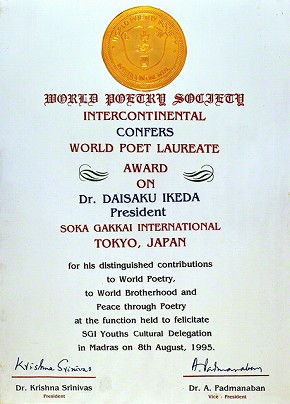

民衆の大地に根差した詩業に、その後も世界的な詩人団体から「国際優秀詩人」賞、「世界桂冠詩人賞」、「世界民衆詩人」称号、「世界平和詩人賞」などが授与された。

「国際優秀詩人」賞(1991年)

「世界桂冠詩人賞」(1995年)

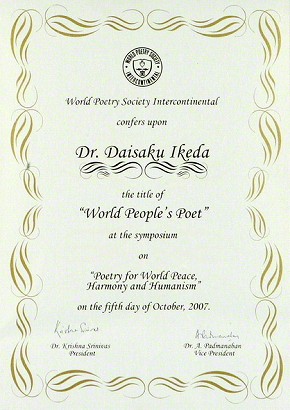

「世界民衆詩人」称号(2007年)

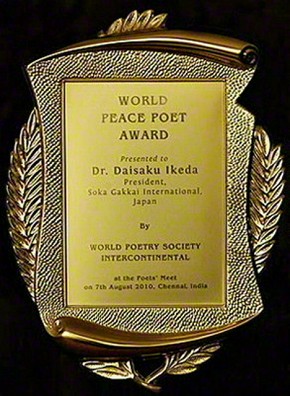

「世界平和詩人賞」(2010年)

文豪セルバンテスの故郷であるスペインのアルカラ・デ・エナーレス市での「詩の朗読会」で池田先生の詩に触れた、アルカラ大学文学部のフランシスコ・ペーニャ教授は感激をもって語った。

「池田氏の詩は、庶民のことを考えて作られたものが多い」「氏の詩には苦しむ民衆を勇気づけ、励ます力があります。人々の繁栄のために心を尽くされていることが分かります」

池田先生の詩作は約600編、14万5000行に及ぶ。迸る魂の声は、時代を超えて人々の心を動かし、平和と幸福への羅針盤として輝きを増している。

〈桂冠詩人とは〉

古来、東西を問わず、詩人には特別の尊敬が寄せられてきた。

中国では、官吏の登用試験で詩を作らせていた。素晴らしい詩を作り、人格を修めていることが社会の指導者の要件であった。アラブ世界では、民族間で詩を競い合い、才能ある詩人を誇りとした。

古代ギリシャでは、音楽や詩歌を競う大会の勝者に、詩の守り神アポロンゆかりの月桂樹の枝を編んだ冠が授けられた。そこからヨーロッパでは、その時代の第一の詩人をたたえて「桂冠詩人」の称号を贈るようになったといわれる。ダンテ、ペトラルカといった名だたる詩人たちも桂冠詩人と呼ばれた。

イギリスでは17世紀、桂冠詩人は王室が任命する制度として定められ、国王チャールズ2世の時代には、ドライデンが桂冠詩人に任命された。桂冠詩人は「王の詩人」として、王室の祝い事や弔い事、また国家的な大行事がある際に詩を作り、それを荘厳する役割を担った。

第2次世界大戦後、米ソ冷戦時代が始まる中で、世界の詩人たちは“平和のために何かできないか”と国境を超えた連帯を推進。1969年、フィリピンのマニラで第1回「世界詩人会議」が開催された。その後、この会議は世界各都市で行われ、詩人たちの結集軸となっていった。

池田先生への「桂冠詩人」称号の授与は81年7月、米サンフランシスコで行われた第5回「世界詩人会議」の席上、決定されたものである。

|