|

目の覚めるような青空に三色旗がはためく。青年の凱歌、民衆の勝ち鬨に祝福された、創価の師弟の大前進を鼓舞するように(池田先生撮影。本年10月、都内で)

世界青年学会の礎は盤石なり

学びの心は、強く美しい。

御本仏・日蓮大聖人は、「即身成仏」について尋ねた妙一女に対し、その求法の心自体が「ひとえに只事にあらず。教主釈尊、御身に入り替わらせ給うにや」(新2134・全1262)とまで讃えられている。

「青年・凱歌の年」の今年は、「世界教学の年」といえるほど、日本でも各国各地でも、教学試験や研修会等が活発に展開された。大聖人はさぞかし喜んでくださっているに違いない。

希望大陸の知恵

「世界教学の年」の息吹そのままに、“希望の大陸”アフリカの各地で、先月、求道の熱意をたぎらせ、第六回となる教学実力試験が行われた。コートジボワールやガーナ、トーゴ、カメルーン、ケニア、マダガスカル、ザンビアなど二十八カ国である。

アフリカの教学実力試験は二〇一六年に第一回が行われ、コロナ禍による中断をはさみ、昨年、三年ぶりに再開された。多彩な言語を駆使し、麗しく励まし合い、学び合う中で、皆が仏法理解を深めている。

大陸から千三百キロ離れたインド洋上の百十五の島々からなるセーシェル共和国でも、今回初めて実施された。その尊き様子を、私は「部の日」四十五周年を飾った日本の勝利島部の宝友の活躍と重ね合わせて、合掌しつつ伺った。

「二十一世紀の大陸として、教学で団結することができて大勝利です」――南アフリカのリーダーの大歓喜の声が胸に迫る。

いずこの地でも、言うに言われぬ苦労をしながら、わが地涌の同志は、誇らかに「十界互具」「一念三千」をはじめ「生命変革の極理」を探究し、実践している。

万人の生命に本来、十界が互具し、なかでも平等に尊極の仏性が具わると見る仏法の哲理。それは「ウブントゥ」というアフリカの人びとがもつ知恵と、深く響き合っていると思えてならない。ウブントゥとは、「他者への思いやり」という誰もがもつ善性であり、「他者がいて自分がいる」との人間観でもある。

南アフリカの“人権の巌窟王”マンデラ元大統領も、「ウブントゥ」の重要性を語られていた。二十七年半にも及んだ獄中生活を耐え抜き、人権闘争を貫いた経験に鍛えられた人生哲学を吐露されたこともある。

「人の善良さという炎は、見えなくなることはあっても、消えることはない」と。

この人間尊敬の揺るがぬ信念から、人種差別の社会体制の厚い壁をも突き崩していったのである。

全国の友よ立て

教学振興は、広宣流布の原動力だ。創価学会が最初に「教学の年」と定めたのは、六十年前の一九六三年(昭和三十八年)であった。

年頭より教学部の任用試験が行われ、老若男女五十万人の友が受験した。民衆の、民衆による、民衆のための壮大な生命哲学運動の潮流で、静かに深く社会を潤していったのだ。

さらに、私は「創立の月」を中心に日本列島を回り、御書を拝しつつ、「友よ立て」と呼びかけた。

東北・信越には、人類の平和を築くために強盛なる信心を貫こう!

東京には、将来のために“創価学会ここにあり”とのくさびを打ち込もう!

関東では、偉大な学会の“団結の中枢”となって戦っていただきたい!

東海道には、互いに尊敬し合って、元気な姿で広布のために尽くそう!

中国方面では、皆でうんと力をつけて、日本の国を救おうではないか!

関西では、不幸な人の味方となって、“日本の柱”と言われる前進を!

四国には、“一切の民衆を救うのだ”との心に燃える一騎当千の人に!

北海道では、十年、二十年先を見て、民衆に信頼を広げる師子王たれ!

中部には、新しい指導者を続々と輩出し、広布の心意気を示しゆこう!

九州では、我らの力で社会の行き詰まりを打破する“新しい息吹”を!

また、他に先んじて北陸には、“信心した者が勝つ”ことを示していこう!

そして翌年、沖縄では、“力強い民衆の前進で、平和な国土を築こう!”と。

私は、今再びの思いで、この期待を託したい。

六十年前、私が何より活躍を望んだのは、壮年部であった。十一月、「大白蓮華」の巻頭言に綴った。

偉大な創価の民衆城の建設は、「一に壮年幹部の双肩にかかっている」。共々に全生涯を広布の大偉業に傾けようではないか!

歴戦の勇者が立てば、時代は動く。歴史は変わる。

先般、インドから壮年部の愛唱歌を送って頂いた。

その一節には――

勇気ある王者たちよ

大胆で力強く心一つに

前へ前へと進撃しながら

恐れを知らぬ祈りで

道を開きゆくのだ、と。

まさに「師子王の心」を謳い上げてくれている。

希望の大哲学を抱いて進む同志に、師は呼びかける。「さあ、出発しよう、共々に!」(2003年12月、東京・八王子市で)

創立の月を共に

創価学会の栄光の創立記念日にして、先師・牧口常三郎先生の崇高なる殉教の日である「11・18」に前後して、天空には「獅子座流星群」が出現する。

日本で極大となるのは、十八日の昼間という。世界で「同時涌出」している地涌の師子たちを祝福するごとく、大宇宙でも獅子の流星群が光を放つのだ。

大晴天とともに思い出される「創立の日」がある。

一九七八年(昭和五十三年)の十一月十八日――。

「感激の同志」の城である東京・荒川文化会館で、本部幹部会が開催されるとともに、愛する常勝・大関西の不二の共戦の歴史を綴った、小説『人間革命』第十巻がこの日、発刊されたのだ。

恩師・戸田城聖先生が中之島の大阪市中央公会堂で講義された師子吼を、私は「一念」の章に書き留めた。

「こうして、大阪へ来て講義などをすることは、大阪の地から、病人と貧乏人をなくしたいためであります。このほかに、私の願いはありません」

なぜ私たちは戦うのか。

なぜ人材を育てるのか。

それは、この世から「悲惨」の二字をなくしたいとの遠大な夢があるからだ。

草創期、関西の友は恩師の心をわが心とし、人生と国土の宿命転換のために勇んで立ち上がってくれた。それが「“まさか”が実現」の金字塔となったのだ。

二度目の「教学の年」である七三年(昭和四十八年)の師走、あの大阪市中央公会堂で、東京以外で初となる本部総会を行ったことも懐かしい。「負けたらあかん」との闘魂を燃え上がらせた大阪大会の舞台である。

この年は「青年の年」でもあり、若き活躍が光った。

当時、第四次中東戦争の影響によって石油価格が高騰し、さらに世界的な異常気象で人びとは食糧危機にも見舞われていた。

私は総会の席上、「立正安国論」の一節を引いた。

「国土乱れん時はまず鬼神乱る。鬼神乱るるが故に万民乱る」(新43・全31)

つまり、社会が乱れる背後には、必ず人間の心や思想の乱れがある――と。

生命よりも国の利害が優先され、憎悪の暴力が正当化されてしまう。この本末転倒に一番、苦しめられるのは、庶民である。子どもたちであり、母たちだ。

こうした様相は、今日、いやまして深刻である。ゆえに生命尊厳の哲学を持つ我らは、それぞれの使命の天地から、「平和ほど、幸福なものはない」とのスクラムを広げるのだ。

この七三年を中心に結成された社会部、専門部、団地部(現・幸福城部)、農村部(現・農漁光部)、さらに地域部等の世雄たち、長者たちは、自分のいる場所で「信心即生活」「仏法即社会」「変毒為薬」「仏法勝負」の旗を掲げ、半世紀にわたって先駆・模範の献身を貫いてくれている。

誠に感謝に堪えない。

胸張り新出発を

「広宣流布大誓堂」が、完成してから十年――。

恩師は、よく「十年後には、みんな、“自分ほどの幸せ者はない”と胸を張れるようになってください」と励まされた。その通りに、わが宝友は、この十年、苦難の山を乗り越え、幸福勝利の人生を切り開いてきた。

今や、日本を含む百九十二カ国・地域の誓願の同志は、海外でも三百万人に及ぶ陣容となり、一人ひとりが人間革命の幸の実証を示してくれている。北米、中南米、アジア・大洋州、欧州、中近東・アフリカ――まさに地球を舞台に地涌の友は歓喜踊躍する。

いかなる状況にあっても、創価家族は異体同心で「闇が深いほど暁は近い」と勇気の炎を燃やし、自らの行動で地域を明々と照らして進むのだ。輝く友の姿ほど嬉しいものはない。

不屈の民衆連帯

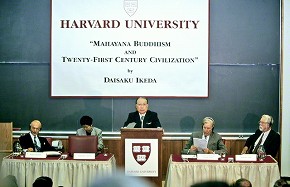

米国・ハーバード大学で2度目の講演を。コックス博士(右端)、ガルブレイス博士(その隣)、ヤーマン博士(左端)と、錚々(そうそう)たる知性が聴き入る(1993年9月)

「次から次へと人類に降りかかる難題への取り組みに、SGIは一貫して貢献してきました」とは、ハーバード大学のハービー・コックス名誉教授の指摘だ。

こうも賞讃くださった。

――民衆運動としてのSGIを際立たせているのは社会との関わりです。それは“自分だけでなく、他者の幸せに寄与する”関わりの深さともいえます、と。

一閻浮提第一の「幸福の大哲理」を掲げ、一閻浮提第一と仰がれる「不屈の民衆の連帯」が、ここにある。

「世界青年学会」の礎は盤石である。

いやまして地涌の青年の熱と力を結集し、地球民族の幸福の価値創造へ、「人材の城」を築き、「平和の園」を広げようではないか!

|