|

初夏はバラの季節。美しい気品をたたえて咲き誇る。降り注ぐ光のシャワーを浴びて、どの花も心地よさそうに(池田先生撮影。本年5月、都内で)

進もう共に 励ましの声を響かせて

青年の挑戦そして創造の翼ほど、逞しいものはない。若き力と知性と情熱こそが、いかなる時代の烈風にも怯まず、新たな飛翔を遂げるからだ。

偉大なる創価の父・牧口常三郎先生が、日露戦争の前年の一九〇三年、平和・共生・人道を提唱する、独創的な大著『人生地理学』を世に問われたのも、三十二歳の若さであった。今年は発刊百二十年に当たる。

ひもとくたびに、壮大なスケールに心が広がる。

牧口青年は、人は地域に根ざした「郷民(郷土民)」であり「国民」であるとともに、狭隘な国家主義に囚われぬ「世界民(世界市民)」であることを示された。

さらに、太陽や月や星など大宇宙の営みと、人間との深い連関にまで光を当てつつ、社会や産業の活動を「地球を舞台としての人類生活現象」と位置づけ、鋭く洞察されたのである。

今、牧口先生の精神を受け継ぎ、地球をわが舞台として躍り出た「地涌の創価の世界市民」が太陽の仏法を掲げ、現代の苦悩の闇を晴らしている。

先月、今月と、お隣の韓国、またアメリカ、ブラジル、アルゼンチンをはじめ各国・各地で、世界広布の新時代の鐘を打ち鳴らす、希望と歓喜の瑞々しい命が躍動している。

その一こま一こまが、まさしく地球を舞台とした、「信心即生活」「仏法即社会」の実証による、感激の民衆凱歌のドラマといってよい。牧口先生も、目覚ましい地涌の若人の拡大を、どれほど喜んでくださっていることであろうか。

成長を支え祈る

いずこの国、いずこの地域でも、若き命の成長の陰には、尊き先輩たちの祈りがあり、支えがある。

「人を育てよう! それが、何よりも未来につながる勝利の道だ」と叫ばれた師・戸田城聖先生のお心に真っ直ぐ連なる開道だ。

世界の後継育成の高まりと呼応し、日本では今――

華陽姉妹・ヤング白ゆり世代を先頭に進む、女性部の仲良きスクラム!

男子部大学校に漲る、共に戦い鍛えゆく息吹!

未来部・担当者に光る信頼と創意工夫!――等々。

私も妻と、深謝の題目を捧げる日々である。

名門大学の伝統

三十年ほど前(一九九四年)の六月、英国の名門・グラスゴー大学にお招きいただいた。

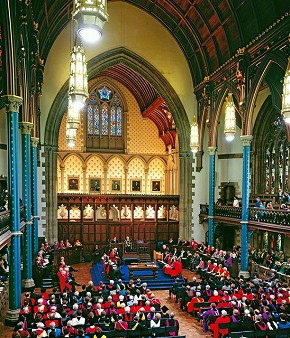

光栄にも、名誉博士号を授与された荘厳な儀式で、凜然と私への推挙の辞を読み上げ、何度も何度も、わが師の名前を「ジョウセイ・トダ(戸田城聖)」と、ビュート・ホールに響かせてくださったのが、J・フォーブス・マンロー博士(当時・評議会議長)である。

しかも博士は、私が東北・青森の奥入瀬の滝を詠った詩の朗唱で結ばれた。「滝の如く 激しく……滝の如く 朗らかに/滝の如く 堂々と……」。その深き音声は今も胸から離れない。

博士ご自身は、アフリカ経済史の第一人者であると同時に、学生を愛してやまない人間教育者の鑑であられる。創価大学からの留学生も、ご夫妻して、わが子のごとく大切に薫陶してくださった。

博士がグラスゴー大学の誇りとして名前を挙げられた人物が、“経済学の父”であり、同大学の教授であったアダム・スミス(一七二三~九〇年)である。今年は生誕三百年の佳節を迎えた。

スミスは、歴史的な名著『道徳感情論』を執筆・刊行する多忙の中でも、「学生たちの役に立つよう、本大学の一員として最大限の努力をするというかかわり以上に神聖なものはない」と、真情を吐露している。

彼は「堅苦しさ」や「学者ぶった雰囲気」が全くなく、学生と共に楽しく過ごし、骨身を惜しまず、「才能の種」を見つけ育てる人であったといわれる。

わが創価大学やアメリカ創価大学も、「学生第一」の精神を一段と強め、教育・学術交流を一層、広げている。世界の大学と結ぶ英知と信頼のネットワークこそ、“地球民族”の平和の未来を照らす希望の光源にほかならないからだ。

グラスゴー大学の名誉博士号授与式が荘厳に。池田先生への推挙の辞をマンロー博士が述べた(1994年6月、ビュート・ホールで)

心一つの大合唱

青春の生命が集い来たり、育ち伸びゆくところには、必ず歌がある。

今、世界中の同志が、晴れやかな歌声と共に、威風堂々と進んでいる。

先日、新出発した欧州SGIには、新愛唱歌「Sun Rises In My Heart(私の心に太陽は昇る)」がある。

希望の大連帯を広げるインド創価学会でも、数多くの愛唱歌が歌われている。代表的な一つに「I Am That One Disciple!(私がその一人の弟子だ)」がある。

“その一人の弟子”とは、「一人の本物の弟子がいれば、広宣流布は断じてできる」との師匠の言葉への応答といえようか。

まさに今、法華経の会座さながらに歓喜踊躍の人材群が乱舞している。

日本の学会歌、また世界の同志の歌には、師弟の魂が脈打ち、平和と幸福への願いが託されているのだ。

嬉しいことに、わが宝である未来部の合唱団の元気な歌声も、再び各地で明るく賢く響き始めた。

世界からの賓客を、未来部の合唱団の友と一緒に、歓迎したことも蘇る。

その国で愛唱されている歌を一生懸命に学び、練習して、その国の言葉で見事に歌い上げてくれた。お客様も満面の笑みで、共に口ずさまれたのである。

合唱団出身の未来部担当者で、現在、民間外交に献身する青年リーダーが、モンゴルでの国際平和会議に出席した際の思い出を伝えてくれたことがある。

――最終日、移動のバスの車中が和やかな歌の披露の場となり、彼は合唱団として私と一緒にお客様を歓迎した折節に歌った、モンゴルやインド等々の民謡を次々に各国語で熱唱した。すると皆、大喜びで、大合唱が広がっていった。

国籍はもちろん立場や識見などを超えて心が一つになり、「音楽は平和への最高の武器」と、あらためて実感したというのである。

「広布に走れ」と

まもなく6・30「学生部結成記念日」である。

我らが目指す「世界広布」「立正安国」「令法久住」への挑戦は、末法万年尽未来際へ続く、はるかなる旅路だ。

三類の強敵、三障四魔との攻防戦が続く広布の歩みが、容易であるはずはない。

なかんずく、一九五七年夏、「夕張炭労事件」、さらに「大阪事件」という激浪の中で誕生した学生部だ。その宿縁はあまりに深く、その使命はあまりに大きい。

私が思い出深き学生部歌「広布に走れ」を、若き俊英たちに贈ったのは、一九七八年の六月三十日、結成二十一周年の日であった。

荒川文化会館での幹部会で発表されるや、喜びは爆発し、皆で実に十二回も歌ったことは忘れられない。

これまで多くの友が、この歌と共に「広布こそ、わが人生」と、価値ある青春を走り抜いてくれた。

「広き曠野に 我等は立てり/万里めざして 白馬も堂々……」

今、男女学生部は、この学生部歌を高らかに歌いながら、真摯に勇気の対話に走っている。その奮闘は、何と凜々しいことか。

英知光る君たちに、私が当時の学生部の友に寄せた言葉を、今再び贈りたい。

「今度は、諸君の番である。二十一世紀を頼む」

英国グラスゴー大学のマンロー博士と再会を喜ぶ。この日、先生は「わが親友」と呼びかけた詩を博士に贈った(2007年5月、東京で)

各地に共戦の歌

「広布に走れ」が誕生した年(一九七八年)、第一次の宗門事件の暴風が吹き荒ぶ中で、私は健気に戦う尊き同志を励ましたいと、方面・県など地域の歌を数多く作った。方面では――

関西の「常勝の空」

中国の「地涌の讃歌」

四国の「我等の天地」

九州の「火の国の歌」

中部の「この道の歌」

東京の「ああ感激の同志あり」

東北の「青葉の誓い」

北陸の「ああ誓願の歌」

北海道の「ああ共戦の歌」(後に加筆して「三代城の歌」)――と、万感の思いを溢れるままに歌に託した。

なお、関東、東海道、信越、山梨には、各県の歌を贈った。そして沖縄には、幾度も共に歌った大好きな「沖縄健児の歌」がある。

また、最前線の支部の歌も作った。東京・練馬区の北町地域の支部歌「北町広布」である。

歌詞には、「私もあなたも 歩く道」と綴った。地域内を歩む道は、師弟で歩む「金の道」であるからだ。そして末尾には、「共に築かん」と、わが地域の広布を、私と一緒に、不屈の負けじ魂で成し遂げようとの思いを込めたのである。

霊鷲山はここに

御本仏・日蓮大聖人は、「一乗南無妙法蓮華経を修行せん所は、いかなる所なりとも、常寂光の都『霊鷲山』なるべし」(新1127・全811)と厳然と示されている。

霊鷲山は、どこか遠くにあるのではない。今、自らが立つ使命の天地こそが、「霊鷲山」であり、「常寂光の都」である。「世界広布の電源地」なのである。そう、わが一念に決め切ることが、信心だ。

広布拡大へ「誓願」の題目を唱え、勇気と希望の対話を広げる、わが生命は、仏の生命そのものである。

ゆえに、いかなる障魔が競い起ころうが、宿命転換できないわけがない。断じて負けない。何ものにも壊されず、何ものにも侵されない。

この絶対の幸福境涯を築きゆく本舞台こそ、誉れのわが支部、わが地区なのだ。

時代開く先駆を

青年の月・七月を迎える。

とくに今年は、一九四三年の七月六日、牧口先生、戸田先生が軍部政府の弾圧で逮捕された法難から八十年となる。

あの『人生地理学』で、牧口先生は、人類の来し方行く末を展望して、「軍事的競争」「政治的競争」「経済的競争」から「人道的競争」へ、大転換することを叫ばれた。その先駆となる人道と正義の走者こそ、創価の青年なのだ。

潔き信心を貫く妙心尼への御聖訓に、「妙の文字は、月なり、日なり、星なり、かがみ(鏡)なり、衣なり、食なり、花なり、大地なり、大海なり。一切の功徳を合わせて妙の文字とならせ給う。または如意宝珠のたま(珠)なり」(新1972・全1484)と仰せである。

「一念三千」の極理を持ち行ずる、地涌の世界市民たちよ、宇宙と生命を貫く妙法の音律で、自他の境涯を変革し、共に連帯して、地球社会を平和へと導こうではないか!

進もう、励ましの声を、常勝の歌声を、地域へ、未来へ、共々に響かせて!

|