|

冬を越え、いま咲き誇る桜花は、春の喜びに踊るかのように、青空に舞い上がる翼のように(池田先生撮影。今月、都内で)

立正安国へ 希望満開の対話を!

歴史を創る力は、生命と生命の結合から生まれる。なかんずく、先達の信頼に応えゆく後継の勇戦こそが新たな時代を開くのだ。

それは、西暦二二三年のことであった。

「三国志」の大英雄・諸葛孔明は、生涯を終えんとする主君・劉備から一切の後事を託される。二十歳も若い自分を“三顧の礼”で迎えてくれ、大業を成さんと共に歩んできた劉備に、孔明は誓った。

“わが身の全力を尽くし、忠誠の限りを捧げて国を支えます”と。

劉備と孔明の絆は「水魚の交わり」と謳われている。千八百年の歳月を超え、今なお、不滅の誠が光る継承の劇といってよい。

日蓮大聖人は「生死一大事血脈抄」で、二人の故事を踏まえ、「自他・彼此の心なく、水魚の思いを成して」(新1775・全1337)と門下へ示された。

この御聖訓の通り、不二の心で「広宣流布の大願」へ邁進する陣列が、創価の師弟にほかならない。

六十五年前の三月十六日、戸田城聖先生は今世の凱歌を轟かせる記念式典を行い、自ら手塩にかけてきた創価の若人を、時の指導者たちに、また満天下に知らしめようとされた。

そして「創価学会は宗教界の王者なり」と師子吼され、この儀式をもって“広布の魂のバトン”を青年に託してくださった。

世代から世代へバトンはつながり、今、わが従藍而青の青年群は王者の誇りに燃え、仏法即社会の拡大の先頭を走ってくれている。その地涌の生命の力走は、「3・16」から「4・2」へ、さらに「5・3」へと、勝利のリズムを刻んでいくのだ。

先駆を切る男子部、学生部、華陽姉妹、ヤング白ゆり世代は、民衆凱歌の連帯を広げゆく弾ける力である。

結成月の壮年部も負けじと燃える。「広布の黄金柱」が立てば、どんなに皆が安心し、勇気が広がることか。わが地域の勝負を決するのは、「王者の風格」をもつ世雄の敢闘であるからだ。

師に届けた歌声

あの「3・16」の儀式を終えると、戸田先生は指揮本部の二階で横になって休まれる日々が続いた。

私は役員の青年たちと、階下で幾度となく“一高寮歌”を歌った。先生がお好きな歌で、静かな曲調でもあり、お聞かせするにふさわしかったからである。

〈嗚呼玉杯に 花うけて……一たび起たば 何事か 人生の偉業 成らざらん……〉

深々と胸に響き、潮が満ちるように命が高まる。

歌いながら、私たちは師に誓っていた。

“先生、青年部は意気高しです。広宣流布は必ず私たちがやります!”と。

戸田先生は「三国志」を通して折々に、孔明自身はあれほど非凡でありながら、後継の人材を十分に育てる余裕も福運も持てなかったと慨嘆しておられた。

それに比べて学会の若人は、先生の慈愛を陽光のごとく浴びて薫陶いただき、一緒に盤石な「人材の城」を築くことができた。師の大恩はあまりにも深い。

私は一念を定めた。

――先生が呼び出された地涌の青年たちが立派に成長し、幸福になり、広布と社会の大人材の流れを創るために、私は生まれてきたのだ、と。

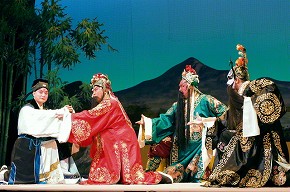

中国京劇院の特別公演「三国志」の名場面。劉備の“三顧の礼”に応え、諸葛孔明が立つ(2006年6月、八王子市の創価大学で)

陰徳の青春尊し

青年は実戦の中でこそ、鍛えられる。法のため、人のため、世のため、民衆の大地で、あえて苦労を引き受け、奔走することによって、若き生命は人間革命の飛躍を遂げる。

熱原の法難の渦中、矢面に立って自らが種々圧迫を受けながら、一門の人びとを厳然と庇い続けていた青年・南条時光を、大聖人は最大に讃えておられる。

「あつはら(熱原)のもの(者)どもかか(抱)えお(惜)しませ給えることは」「これひとえに法華経に命をす(捨)つるゆえ(故)なり」(新1919・全1575)

さらに一貫して時光へ、「現世に大果報をまね(招)かんこと、疑いあるべからず」(新1854・全1530)等と約束された。その通りに、時光は広布に生き抜き、勝利の人生を歩んだ。

まさに今、わが創価の青年が勇敢に同志を励まし、守り、民衆の安穏と繁栄のために献身しゆく英姿を、御本仏はいかばかり讃嘆くださることか。

この陰徳の青春を貫く、誉れの愛弟子たちが無量の陽報に包まれ、やがて日本はもとより世界から衆望を寄せられる大果報を得ることは、疑いない。

世界照らす福光

この三月で、未曽有の「東日本大震災」から十二星霜。犠牲になられた全ての方々に、あらためて追善回向の題目を捧げたい。

東北でも、青年部が凜然と「福光前進」の先頭に立ってくれている。

災害の教訓を次世代へ伝え、生かしゆく「青年福光サミット」も意義深い。

震災当時の可憐な小学一年生が、今や成人である。瞳輝く若人の成長と活躍は何と心躍ることか。言い知れぬ辛労を重ねて、見守り、育んでこられた父母たち、先輩方に感謝は尽きない。

震災直後から“東北家族”と交流を続けてこられたアメリカ・エマソン協会のサーラ・ワイダー博士は、今年も、真心あふれるメッセージを送ってくださった。

――最も苦しい時に築いた友情の強さが、温かい眼差し、人間の絆、思いやりを必要としている世界に、勇気と希望を与えてくれます。皆様は、全世界の人びとに示してくださったのです。最悪の状況も必ず「変毒為薬」できる、と――。

我らの祈りと行動は、民衆の心の土壌そのものを豊かに耕しゆく開拓であり、その大地の上に平和・文化・教育の宝樹を爛漫と茂らせゆく革命なのだ。

東北出身の大教育者で、牧口常三郎先生とも親交の深かった新渡戸稲造博士は、春三月に寄せて記した。

「根強き草は花も美にして実りも好し」と。

わが尊き同志が苦楽を分かちながら郷土に張り巡らしてきた友情の根は、今、信頼の花を咲かせ、連帯の実りをもたらしている。

大樹は風雪越え

今春は桜の開花が早く、東西の創価学園、創価大学・女子短期大学の卒業式も祝してくれた。

コロナ禍を辛抱強く越えてきた未来部、学生部、そして新社会人の友が、新年度もたくましく、青春桜と伸びゆくことを、私は妻と祈る日々である。

広宣流布大誓堂の前に、学会とほぼ同じ年輪を重ねる「青年桜」が厳と立つ。

根元付近の幹はふた抱えもあろうか。風雪の年月を耐え抜いた笑顔皺が刻まれている。“桜守”の方々の真心に支えられ、“生涯青春”の生命を咲き輝かせながら、訪れる友を慈母のように見守ってくれる。

「青年桜」はまさに「母桜」である。また「多宝桜」でもある。日本中、世界中で、立正安国へ熟達の対話に挑み抜き、励ましの花、希望の花、福徳の花、凱歌の花を万朶と咲かせゆく創価の母たち、そして多宝会・宝寿会・錦宝会の同志が偲ばれるからである。

共に勇敢なる前進を! 自分らしく大満足の人生を!――同志の栄光と幸福を願い続けて(2005年4月、八王子市の東京牧口記念会館で)

積み重ね八百回

思えば、先師・牧口常三郎先生こそ、一生涯、「青年桜」のごとく満開の生命力で生き抜かれた鑑である。

「日に日に新たに、また日に新たなり」(『大学』)を座右の銘とされていた。

私も七十歳を迎えた時、先師が抱き締めた金言を胸に、新たな挑戦を開始した。小説『新・人間革命』の新聞連載に加えて、「随筆 新・人間革命」を書き始めたのである(一九九八年一月)。

その後、「随筆」はタイトルを変えながら四半世紀にわたって発表してきた。どうやら今回で通算八百回となったようである。

読者の皆様方のご支援に心から感謝申し上げたい。

原稿の執筆は、一回また一回の積み重ねである。

御書には、「一を重ぬれば二となり、二を重ぬれば三、乃至十・百・千・万・億・阿僧祇の母は、ただ一なるべし」(新1706・全1237)と示されている。

何より、一日また一日、一人また一人と、その人の生命の仏性を合掌礼拝するように、大誠実の対話を重ねゆく創価の不軽菩薩の方々の奮闘が、わが胸に迫る。

御義口伝に、「鏡に向かって礼拝をなす時、浮かべる影また我を礼拝するなり」(新1071・全769)と仰せである。

“学会家族”のたゆまぬ草の根の対話の持続は、生命尊厳と人間尊敬の大光を、明鏡のごとく、社会へ世界へ放っている。

私も、この八百回を新たな出発点として、全世界の同志が栄光の未来を勝ち開いていかれるよう、真剣に祈り、“時”に「随」い、「筆」に随って、執筆を続ける決心である。

異体同心で進め

「八百」といえば、御書の中にも同じ数が、印象深く登場する。有名な「異体同心事」の一節である。

「殷の紂王は、七十万騎なれども、同体異心なればいくさ(戦)にま(負)けぬ。周の武王は、八百人なれども、異体同心なればか(勝)ちぬ」(新2054・全1463)――あの不可能を可能にしゆく「大阪の戦い」で、心肝に染めた御聖訓である。

いかに厳しい険路にあろうと、我らには一切を成就する「法華経の兵法」がある。絶対に信じ合える正義・共戦の同志がいる。

大変な時こそ、励まし合い、共々に「師子王の心」を取り出して、鉄桶の団結の力を発揮するのだ。

さあ、一人ひとりが自分らしく持ち味を生かし、わが眷属を広げながら、仲良く明るく朗らかに、異体同心の逆転劇を飾りゆこう!

誓願の地域に、地球民族の未来を晴らす生命共和の希望の創価桜を勝ち咲かせようではないか!

|