|

さわやかに、勢いよく、奔流のように――スクリューのオブジェの周囲に、何本もの水の柱が高く噴き上がった(池田先生撮影。1986年6月、兵庫・神戸市内のポートアイランド南公園で)

今日も仏の仕事を続けよう

今日六月三十日は、若き普賢菩薩の陣列たる学生部の結成六十五周年の記念日である。今年は、私が学生部に行った「御義口伝」講義から六十年ともなる。

真剣に研鑽した愛弟子たちと、御書に仰せのごとく「同じしらが(白髪)」(新1838・全1509)になるまで、師弟して共に戦えることは、この上ない喜びである。

皆、生々世々の友である。

ある日の講義の折、「楽天的であることは、指導者の要件でしょうか?」という質問が上がった。学生部らしい問いである。

私は言った。

――わが一念に、戦いを絶対に勝ち抜くという用心と気概がなくてはならない。それがない楽観主義では、民衆の心を真に考えていない指導者となる。

例えば、自身が悪口を言われ、難を受けた。それでも広宣流布のため、人びとの幸福勝利のために、微笑みながら、凜然と進む。それが真の楽観主義だ、と。

今、学びに学んで、労苦を厭わず民衆の大地に飛び込み、平和のため、未来のために金の汗を流す従藍而青の男女学生部が、どれほど人類の希望となり、英明な大指導者と育ちゆくか。私は楽しみでならない。

その人が勝利者

我らの勇気の行進は、妙法で結ばれた世界中の宝友の祈りと、いつも共にある。

先日も、イタリア婦人部の皆さんが、日本の女性部へエールを込めて、素晴らしい愛唱歌「平和の使者」の動画を送ってくれた。

「心を合わせよう

声を合わせよう

波を起こしていこう

平和と幸福の波を」と。

思えば、三十年前(一九九二年)の六月、ルネサンスの都フィレンツェを訪問中、女性メンバーたちの凜々しき決意の冊子に、私は感謝を込めて書き記した。

「負けない人 その人は勝った人

唱題の人 その人は幸の永遠の人

広布に生きる人 その人は三世の長者の人」

時代の試練にも負けじ魂朗らかに、イタリアの天地に躍動する同志の歌声と笑顔は、何と崇高なことか!

日蓮大聖人は、弘安元年(一二七八年)の七月三日、妙法尼御前に仰せられた。

「この法華経には、我らが身をば法身如来、我らが心をば報身如来、我らがふ(振)るま(舞)いをば応身如来と説かれて候えば、この経の一句一偈を持ち信ずる人は、皆この功徳をそな(具)え候」(新2098・全1402)

まさしく今、創価の女性たちは、尊き心身に仏の大生命力を漲らせ、人間尊敬の振る舞いで、平和と幸福の波を起こしている。

人生円熟の輝きを放つ、多宝の母たちをはじめ、大切な一人ひとりの無事安穏と健康長寿、福徳無量と所願成就を祈り、私と妻は題目を送り続ける日々である。猛暑の中、体調には、くれぐれも気をつけていただきたい。

さあ平和と幸福の波を!

若き生命の連帯は無限の希望。華陽姉妹、女性部に慈眼を注ぐ(2009年6月4日、信濃町の現・創価池田華陽会館で)

立正安国の月へ

今年も、「立正安国の月」にして「師弟の月」「青年の月」、そして「関西の月」である七月が巡り来る。

わが師・戸田城聖先生は、一九四五年(昭和二十年)の七月三日、軍部政府による二年間の弾圧を耐え抜き、生きて出獄された。

先生に私が初めてお目にかかったのは、その二年後(一九四七年)のことである。先生は座談会で「立正安国論」を講義され、呼び掛けておられた。

「私は、この世から一切の不幸と悲惨をなくしたい。これを広宣流布という。どうだ、一緒にやるか!」

この師弟の共戦を誓願し、「人間革命」即「立正安国」の平和運動に身を投じて、七十五星霜となる。

私が事実無根の罪により、大阪の地で投獄されたのは、先生との出会いから十年後(一九五七年)の七月三日である。

「もし恩を知り心有る人々は、二つ当たらん杖には一つは替わるべきことぞかし」(新2084・全1450)との御金言を体し、師弟不二の信心で、一切を変毒為薬した難であった。

“大阪事件”から十年、関西の久遠の友と、この共戦譜を振り返る機会を得た。

それは、一九六七年(昭和四十二年)の六月、関西本部幹部大会の折である。

常勝の心を継承

当時の大阪府立体育館に勇み集った大阪、兵庫をはじめ全関西の同志と、私は語り合った。すなわち――

◎恩師がどれほど関西を愛し、東京と両眼、両肺のごとく大事にされていたか。

◎一九五六年(昭和三十一年)、異体同心の団結を合言葉に皆が一丸となり、弘教の金字塔を打ち立てる中で、世間をアッと驚かせる大勝利を飾ったこと。

◎翌年、“大阪事件”が起き、約二週間の勾留中、戸田先生には断じて累が及ばぬように盾となり、そして私が出獄した七月十七日に、中之島の中央公会堂で正しい仏法の勝利を宣言する大阪大会が開かれたこと。

◎四年半に及ぶ法廷闘争を貫き、一九六二年(昭和三十七年)一月、無罪判決を勝ち取り、満天下に正義を示したこと――等々。

“常勝関西”の底力と戦いと伝統よ、永遠なれ!と、不屈の負けじ魂のバトンを託す語らいであった。

「この関西の地より病人と貧乏人をなくしたい」との恩師の悲願を伝えつつ、私は断言した。

「誰が何と言おうが、信心を貫き通した人が、真実の幸福と、真実の勝利とを満喫し、所願満足の人生を生き切っていけることは、絶対に間違いない!」

そして私と関西の友は、「日蓮、一度もしりぞ(退)く心なし」(新1635・全1224)との御文のままに、追撃の手をゆるめることなく邪悪と戦い、断固前進しようと誓い合ったのだ。

希望掲げ大前進

「常勝関西たれ」とのモットーを確認し合ったのも、この大会であった。

この年、私は年頭に兵庫、大阪を訪れて以来、猛然と全国の友のもとへ走った。七月半ばまでの訪問先は、東京各地、埼玉をはじめ、二十六都道府県に及んだ。また関西には四度、神奈川に三度、愛知は四度、福岡へ三度と、足を運びもした。

関西とともに――

「全国の模範・東京たれ」

「常に先駆の九州たれ」

「広布の堅塁・中部たれ」

「人材の牙城・東北たれ」など、各地にモットーを贈ったのも、この年である。

そして今や、日本全国で、

「三代城の北海道」

「敢闘精神の関東」

「正義の太陽・東海道」

「師弟の信越」

「誓願の北陸」

「轟く歓喜の中国」

「志の天地・四国」

「広布の先進地帯・沖縄」と、全方面が桜梅桃李の持ち味を生かしながら、「水魚の思いを成して」(新1775・全1337)、創価の凱歌へ共進しているのだ。

大歴史家の指針

モットーといえば、半世紀前、イギリスの歴史家トインビー博士をお訪ねし、始まった対話の中で、博士の座右の銘を伺った。

すると、八十三歳の碩学は、即座に「ラボレムス」とのラテン語を挙げられ、「さあ、仕事を続けよう」という意味です、と教えてくださったのである。

帰国後、この珠玉のモットーを、真っ先に伝えて、分かち合ったのは、わが戦友である壮年部であった。

意気、天を衝く夏季講習会でのことである。

「さあ、今日も戦おう!」

「さあ、我らの仏の仕事を続けよう!」

“生涯青年”の気迫で、健康を大切にしながら、はつらつとした生命の息吹を湛えゆく賢者の人生を、と約し合ったことが懐かしい。

トインビー博士は、ある時、後輩たちに「次の仕事にとりかかる適切な時は、明日でもなければ来週でもない。今すぐなのである」ともアドバイスされている。

そして、アメリカの慣用語を添えられた。

「right now」――行動するのは、「今」がまさにその時なのだ。

「創価の四条金吾」たる、我ら黄金柱の壮年部の心意気にほかならない。

青年よ共に立て

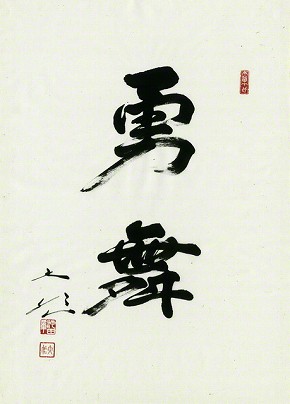

「勇舞」――友よ、勇み舞いゆけ! 池田先生が雄渾な筆をふるわれた書

大聖人が文応元年(一二六〇年)の七月十六日、国主を諫暁された「立正安国論」は、問答の最初に主人が「しばしば談話を致さん」(新25・全17)と語り掛け、最後は客が正義の対話を誓う言葉で結ばれる。

「国のため、法のため、人のために」(新49・全35)――生命尊厳の哲理を語らずにはいられない。仏法中道の智慧と慈悲の精神を、一人でも多くの人に知らしめたい。民衆に奉仕する正しき信念の人材を、社会に送り出したい。このやむにやまれぬ大情熱こそ、我らの挑戦の原動力である。

男子部、女子部(華陽姉妹)が結成された、誉れの「青年の七月」へ、地涌誓願の一人ひとりが、勇敢に快活に勇舞を広げている。

ある時は若者世代が抱える課題や社会の難題を語り合い、ある時は友の悩みに耳を傾け涙し、ある時は心の握手を固く交わして共に立ち上がるのだ。これほど尊貴な青春讃歌はない。

妙法尼御前への仰せには「百千万年くら(暗)き所にも灯を入れぬればあか(明)くなる」(新2100・全1403)とも示されている。

深い闇に覆われた世界は、太陽の仏法の叡智の光明を渇望してやまない。

頼もしき後継の青年群を先頭に、我ら創価家族の友情と信頼、共感と触発、そして開拓と連帯で、縁する友の心に光を送ろう!

そして、「天晴れぬれば地明らかなり」(新146・全254)と、国土を照らし、希望の未来を明るく創り開こうではないか!

|