|

芙蓉(ふよう)の大輪が悠然と。夏から秋へ、一日一日、命をつなぐように優美な花を咲かせ続ける(池田先生撮影。今月、都内で)

秋の「彼岸」に際し、崇高な広宣流布への途上で逝去された同志とご家族へ、懇ろに追善回向をさせていただいております。

さらに、コロナ禍の中で亡くなられた全ての方々に心から題目を送ります。

そしてまた、この災厄の終息と、全同志の健康無事を懸命に祈っております。

御義口伝には、「南無妙法蓮華経と唱え奉る時・題目の光無間に至りて即身成仏せしむ」(御書七一二ページ)と仰せです。

私たちは、三世永遠を照らす妙法の慈光で、二十一世紀の地球と人類を、より明るく温かく包んでいきたいと思うのであります。

宗教の使命とは

本年は、先師・牧口常三郎先生の大著『創価教育学体系』の第二巻『価値論』の発刊九十年に当たる。

先生は、同書で「人を救い世を救う」ことに、宗教が社会に存立する意義があると、明晰に指摘された。

ゆえに、思想の動揺、生活の不安にある末法の現代において、「立正安国」という民衆救済と平和創出を掲げた日蓮仏法こそが、一宗一派を超えて人間の踏むべき道を正しく開いていくのだと宣言されている。

先生は、この『価値論』を発刊した年の夏には、縁深き北海道を訪れ、札幌や岩見沢で、郷土教育について講演もされている。新渡戸稲造ら知識人との交流も地道に続けておられた。

相手の信条や立場など関係なく、自ら動いて友情を広げ、価値創造の連帯を結ばれた。そして、不二の弟子・戸田城聖先生と共に、「立正安国」へ具体的な行動を起こしゆく創価の組織の土台を築かれたのである。

常勝関西の初陣

先師と恩師が率先して示されたように、地道な開拓こそ、勝利への王道である。そして、わが学会の常勝の前進は、最前線の尊き一つ一つの地区から生まれる。

一九五六年(昭和三十一年)、あの「大阪の戦い」も、年頭の異体同心の地区部長会から始まった。

私たちは「大法興隆所願成就」の関西常住の御本尊の前で御聖訓を拝した。

「何なる世の乱れにも各各をば法華経・十羅刹・助け給へと湿れる木より火を出し乾ける土より水を儲けんが如く強盛に申すなり」(同一一三二ページ)

この御文の如く、大聖人正統の弟子として、我らは祈りをそろえて、不可能を可能にする道を豁然と開こうと誓い合ったのである。

関西の地区部長、地区担当員(現在の地区女性部長)たちは、一念を私の一念に合わせて脈動させ、跳躍し、共に険路を越えてくれた。

法華経二十八品の最後に普賢菩薩は誓いを立てる。

すなわち、「法華経の行者の苦しみを除き、安穏ならしめ、魔や魔民が付け入らないように護ります」。「大いに歓喜して精進できるよう励まします」。さらに、「法華経を全世界に流布し、決して断絶させません」等と。

御本仏から「其の国の仏法は貴辺にまか(任)せたてまつり候ぞ」(同一四六七ページ)と託された使命の天地で、この普賢の誓いを遂行するリーダーこそ、地区部長、地区女性部長なのだ。

「“まさか”が実現」の関西の初陣は、まぎれもなく全地区の凱歌であった。

立正安国へ平和と幸福の潮を!

平和の原点・広島の友に幸あれと活躍を見守る(1995年10月、広島池田平和記念会館で)

偉大な志に立つ

大阪の戦いに続く同年九月、恩師・戸田先生から、私は「山口開拓指導」の総責任者に任じられた。

当時、私は日記に記した。

「義経の如く、晋作の如く戦うか。歴史に残る法戦」

源義経も、高杉晋作も、“世の中狭し”と時代を乱舞し、各地にその勇名を馳せた。義経は“我を手本とせよ”と兵庫の鵯越の坂を駆け、讃岐の屋島へ、長門の壇ノ浦へと追撃した。

一方、高杉晋作は幕末の長州で、維新回天の大業を開いた。その祖先は安芸国高田郡(現在の広島県安芸高田市)に居を構え、後に毛利氏に仕えた戦国武将とされる。「高杉」の名を冠した城跡もある。

さて、幕末乱世、晋作が二十一歳の時に転機が訪れる。敬愛する師の吉田松陰が処刑されたのである。

弟子は師匠の無念を晴らさんと立ち上がる。そのための開拓が、各地の志士と心を結ぶことだった。翌年、故郷の萩を起点に、大阪、堺へ、関東、信越、北陸へと駆け巡った。

「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」との縦横無尽の行動は、短日月に歴史回天の礎を築くのだ。

晋作が自らに課したのは“困ったと言わないこと”である。「いかなる難局に処しても、必ず、窮すれば通ずで、どうにかなる」との確信に立っていた。

晋作が結成した「奇兵隊」の隊士となる条件は、身分でも経歴でもない。志があるか否かであった。

「志」――これこそ、山口開拓指導に携わった同志に共通する自発の力である。

恩師は言われた。

「学会は日本の潮である。平和と幸福の潮である。この潮を、全世界の潮流として、地上に理想の社会をつくっていこうではないか」

この大理想を実現するのだと、友は山口に駆けつけてくれた。東京、関東、関西、岡山・広島など中国はもとより、北海道、東北、東海道、中部、さらに九州、四国からも、広布の志に燃え、困難を突き抜けて開拓の対話に挑んだのである。

思うように拡大が進まないと悩むリーダーたちとは「必ずできる。我らは民衆を救うために来た地涌の菩薩ではないか」と自負し合い、一緒に壁を破っていった。

この年(一九五六年)の十月から翌年一月までに三度、延べ二十二日間の戦いで、山口の世帯数は約十倍に飛躍し、新たな地区が澎湃と誕生したのである。

縁した「一人」と

なぜ、この短期決戦に勝てたのか。それは、どこまでも「一人を大切に」したからに他ならない。

戸田先生は当時、幾度となく語られていた。

「たった一人でも聞いてくれる者がある。一人の人に会えばよい」

人数ではない。一対一の対話を大事にして、縁した「一人」と心を通わせることが、一切の原点である。

そして一人の顔が見える座談会こそ学会の縮図であり、地区は励ましのネットワークの中心基地である。地域に友情と信頼を広げる民衆の城であり、桜梅桃李の和楽の園なのだ。

地区こそ霊山の一会なり――私は、大切な座談会を希望と活力の会座にと、若き日から先駆した。

ある時は、東京・足立区高野町(現在の江北四丁目)で行われた座談会に伺った。青年が育っていることを心から喜ぶ支部長の姿は、目に焼き付いて離れない。

北区東十条の北会館(当時)での地区座談会のことも蘇る。新来の友人たちも入会を決意された。

皆、愛する地元への貢献を一段と強めていかれた。現在も、地域の商店街などが大いに栄えていると伺い、嬉しい限りである。

沖縄の同志が、垣根なく開かれた、楽しく賑やかな座談会で郷土の発展の力を結集してこられたことも、希望のモデルである。

大情熱は消えじ

一九六〇年(昭和三十五年)十月、東西冷戦の最中、恩師の写真を胸に旅立った世界広布の開拓も、「一人」の激励、「一地区」の結成から出発した。

いかなる時代状況であれ、一人の幸福から万人の蘇生へ、一地区の和楽から国土の平和と繁栄へ波動を起こしゆくのが、我らの広宣流布であるからだ。

忘れ得ぬ光景がある。

一九七九年(同五十四年)十一月、豊島区巣鴨の東京戸田記念講堂で行われた本部幹部会で、北海道・留萌管内の天売島から参加した七十二歳の大ブロック長(現在の地区部長)が素晴らしい体験発表をしてくれた。

烈風に負けず、地域広布へ「激流の如き情熱」を燃やし、「果てしなく広がる大空の如き夢」をもち、「鉄石の決意」で戦い続けると師子吼したのだ。

この広布大願の闘魂に応えて、私は第三代会長辞任後、初めて「威風堂々の歌」の指揮を執った。

「威風堂々の歌」を舞う。大難の嵐の中、師は厳然と勝利の指揮を(1979年11月、巣鴨の東京戸田記念講堂で)

七十年前、私は担当する地区で広布の開拓を、青春の熱誠で開始した。日記には、“わが地区が完璧になるよう、御本尊に祈る”との真情を繰り返し綴っている。

今も変わらぬ心で、日本全国、さらに全世界の全ての地区に届けと、妻と共に題目を捧げる日々である。

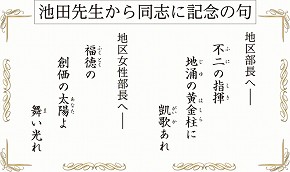

偉大な地区部長、地区女性部長の健康長寿とご一家の栄光勝利、そして地区の全宝友の幸福安穏を祈り、記念の句を贈りたい。

地区部長には――

不二の指揮

地涌の黄金柱に

凱歌あれ

地区女性部長には――

福徳の

創価の太陽よ

舞い光れ

さあ、わが地区の異体同心の同志と共々に、地涌の開拓魂を燃え上がらせて、新たな民衆凱歌の金字塔を打ち立てようではないか!

|