|

冬を越え、来れ希望の春よ!――その先駆けのように、早咲きのカンザクラが誇り高く生き生きと(池田先生撮影。本年2月、都内で)

負けじ魂の10年 「心の財」は厳然

「東北はさすがだな!」

師・戸田先生の感嘆の声が私には聞こえてくる。

一九五一年(昭和二十六年)五月三日、第二代会長就任と同時に仙台支部が発足してより、先生は全学会の模範として、東北に絶大なる信頼を寄せてこられた。

恩師は若き日から東北と縁が深かった。北海道厚田村から上京する途次にも、宮城県塩釜の兄の家に立ち寄られている。

当時の先生の日記には「我れを救ひしは、牧口常三郎先生なり」との言葉とともに、「塩釜の兄の大なる後援」への尽きせぬ感謝が記されてある。

大誠実の東北の友をこよなく愛し、「皆さんが幸せになってくれれば、他に何の願いもない」と熱く語られる師であった。

今月七日、「東北広布七十周年」とともに、東日本大震災から「福光十年」の意義を込めた「希望の絆」総会が、全六県――宮城、岩手、青森、秋田、山形、福島を結び、心を一つに行われた。

戸田先生も、尊き東北家族の師弟勝利のスクラムを見守り、讃えてくださっているに違いない。

生き抜いた歳月

この十年、胸の張り裂けるような辛い現実の中で立ち上がり、自ら被災しながらも、自分のことより友の励ましをと挺身してきた、わが東北同志である。どれほどの風雪を耐え、負けじ魂で進む茨の道であったか。

大震災の直後より、青年たちが全身全霊で救援の行動を起こしたことも、私の胸から離れない。

震災発生から十日ほど後、奮闘している男女青年部のリーダーたちに、私は伝言を送った。

「よく戦ってくださった。よく生き抜いてくださった。よく耐え抜いてくださった。

そして、創価の精神を発揮して、人々の大救済に命を懸けて戦い続けてくださっている。

感謝しても感謝しても感謝しきれない」と。

「地涌の正義の旗頭」たる東北の宝友への、今も変わらぬ真情である。

“一人も欠けず”

大震災で亡くなられた方々、また復興の途上で亡くなられた方々へ、重ねて追善回向の題目を送らせていただきたい。

御本仏・日蓮大聖人は、最愛の若き子息を突然失ったお母さんの悲しみに寄り添われつつ、成仏は絶対に間違いないことを断言されている。

「一切の諸仏が霊山浄土に集まられて、亡きご子息を、或いは手にすえ、或いは頭をなで、或いは抱き、或いは悦び、月が初めて出たように、花が初めて咲いたように、どんなにか愛されていることでしょう」(御書一五七〇ページ、通解)と。

偉大なる東北広布の母たちが、一日また一日、祈り抜き、語り抜き、走り抜いて積み上げてきた「心の財」は、まさしく功徳の山々である。「福光」の母が奏でる幸の曲は、生死を超えて必ずや一家も地域も包むのだ。

大聖人は、悲嘆を慈愛に変えて前へ進みゆく母に、こうも示されている。

「この法華経を持つ人は、百人は百人ながら、千人は千人ながら、一人も欠けず、皆、仏に成ることができるのです」(同一五八〇ページ、通解)と。

“一人も欠けず、皆、仏に”との一言に、仏法の究極の人間主義が凝縮されている。仏法の慈悲は誰も排除しない。いかなる人も大切な存在として、「幸せになれ」と祈り、照らしていくのだ。

また今は故郷を離れていても、誰であれ、あの人ありて、この人ありての、わが郷土であり、わが社会である。心と心はつながっている。誰もが、かけがえのない一人ひとりなのだ。

仏法の祈りと慈しみの心は、眼前の一人に注がれると同時に、先人たちにも、まだ生まれていない子どもたちにも及ぶ。

現在の命を全力で守るとともに、過去の命も忘れず、未来の命に思いを馳せる。この視座に立ってこそ、誰もが平等に尊厳ある人生を送れる、希望の社会が見えてくる。

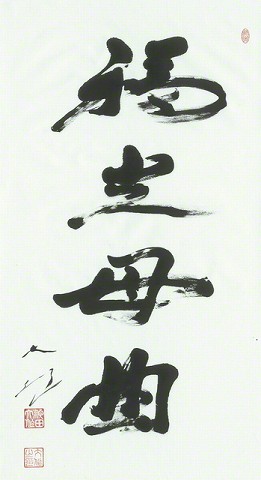

“福光母の曲”――福光の母よ、希望の幸の曲を奏でゆけと、池田先生が1982年、婦人部総会を記念して認めた書

「黄金柱」が立つ

大聖人は、亡き壮年の門下を悼み偲ばれながら、その旧友たる共戦の同志に仰せになられた。

「すでに先立たれた今は、あなたを形見と拝しています。そうであるからは、亡くなられたとはいえ、なんで空しいことがあるでしょうか」(御書一二二八ページ、通解)

甚深の一節である。

今世の人生には限りがある。しかし、広宣流布・令法久住に捧げた命は、その形見たる後継の友に確と受け継がれ、三世へ流れ通っていくのだ。

そこには感傷を突き抜けた誓いがある。

この御聖訓さながらに、東北のいずこにあっても、先輩・同志や家族の遺志を託された、新たな黄金柱たちが澎湃と立ち上がっている。

我々は、「地涌の菩薩」として、それぞれに大勢の眷属を引き連れて、この使命の娑婆世界に躍り出てきたのだ。

ゆえに、「妙法流布の誓願」に生き抜いていくならば、宿縁深き眷属が一人また一人と現れてこないわけがない。そして、広布のため、立正安国のために、共に働いてくれるようになる。これが「地涌の義」である。

「地涌の正義の旗頭」の宝友に最敬礼

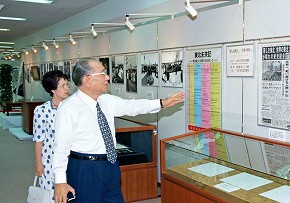

共戦の師弟旅を永遠に――同志が作成した東北広布史の展示を観賞(1994年8月、仙台市の旧・東北文化会館で)

青年の熱と力で

とりわけ、従藍而青の東北青年部の成長は、誠に目覚ましい。

「鉄は炎打てば剣となる」(同九五八ページ)との御金言のままに、試練の中で鍛錬してきた生命は宝剣の如く、冴え光るのだ。

今回の「希望の絆」総会の運営はもとより、「震災十年の企画展示」も、“青年の熱と力”で推進してきた。

東北の友との交流を宝とされているエマソン協会元会長のサーラ・ワイダー博士も、展示の写真や解説をご覧になられての感動を、早速、アメリカから伝えてくださった。

「私たち全ての人間は深くつながっていること、そして、より良い時代を築くことは可能だということを再確認させてくれる皆さんの姿は、コロナ禍と戦い、強く生きなければならない今こそ、私たちに力を与えてくれるものです」と。

健気な東北の若人は、身近な友人とも、世界の友とも、励ましの連帯を朗らかに築いている。

東北各県に足跡を残した、社会福祉運動家ヘレン・ケラーの言葉が思い起こされる。

「世界に青年がいるかぎり、文明は逆行することができない」

あの青葉城の石垣も、何度も何度も、手を加えられ、積み直されてきた。不撓不屈の苦闘によって、現在の堂々たる威容が支えられている。

労苦を惜しまず、自ら汗を流すことを厭わない東北健児たちによって、揺るぎない「青年の大城」が聳え立つことは、何と頼もしいことか。

命の尊厳を守る

一年前の三月十一日、WHO(世界保健機関)は新型コロナウイルスの感染拡大について、「パンデミック」(世界的大流行)と表明した。

私は、今年一月の提言で、このパンデミックを各国の連帯によって収束させた先に、あらゆる国の人びとの命と健康を守るための世界的基盤を形作る必要性を訴えた。生まれた国や育った環境による“命の格差”などあってはならないし、打ち破らねばならないのだ。

一人ひとりの「生命」が、分け隔てなく最極の存在であることを、誰よりも知悉しているのが、東北の賢者である。

「大震災の教訓を断じて風化させない」「最後の一人が立ち上がるまで寄り添い続ける」――。

この深い決意から生まれる、命を守り育む取り組みこそ、世界に「生命尊厳」の基盤を生み出す希望の光源であると、私は確信してやまない。

東北の天地から希望の旭日は燦たり

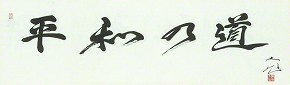

「平和の道」は、1984年5月に福島市・信夫ケ丘競技場で開催された福島青年平和文化祭のテーマ。池田先生は若人の祭典のために、この書を贈った

新時代は我らが

日蓮大聖人は、「難を忍び慈悲のすぐれたる事」(御書二〇二ページ)を誉れとなされた。

この御本仏の忍難弘通と慈悲曠大に直結して、立正安世界という「平和の道」を創り開いてきたのが、我ら創価の師弟である。ことに「忍難」と「慈悲」にすぐれているのが、風雪越えし東北の不二の友なりと、私は声を大にして宣言したい。

この、逆境に強い東北人の底力こそ、新時代を開く価値創造の源泉だ。

思えば、私たちが「第二の七つの鐘」を打ち鳴らし始めた二〇〇一年は、東北広布五十周年であった。そして次に、「第三の七つの鐘」を打ち鳴らす二〇五一年は「東北広布百周年」である。

この壮大なる行進の中で、「生命の尊厳」の哲学を時代精神・世界精神として定着させ、「生命の世紀」「人間革命の世紀」を建設しゆくのだ。

その総仕上げを担い立つのは、わが愛する東北家族にほかならない。

誰もが不安と困難を抱える「危機の時代」にあって、みちのくの父母たちの笑顔と励ましの温もりは無上の宝である。

諸天をも叱咤して揺り動かす強き祈り、断じて友を救わずにはおかないとの勇気の対話が、大悪をも大善へと転ずる。

希望に生きる人生は、かくも偉大なり!

誓いを貫くことこそ、生命の勝利なり!

東北の友が謳い上げる「人間凱歌の福光」こそ、みちのくから世界へ未来へ、永遠に広がり、人類を照らしゆく旭日なのだ。

|