|

何よりもまず、熊本をはじめ九州各地の甚大な豪雨被害に、心からお見舞いを申し上げます。

私も五日、総本部の恩師記念会館で勤行・唱題を行い、犠牲になられた方々の追善とともに、被災地の方々の健康と無事安穏を強盛にご祈念させていただきました。

豪雨は熊本・鹿児島・宮崎に続き、福岡・佐賀・長崎・大分と九州全域、また各地に及んでおります。無事を祈り、さらに題目を送ってまいります。

立正安国へ 希望の共進を

若き力が時代を変える。誇り高く青春を舞いゆけ!――師の心は常に青年と共に(1996年7月19日、八王子市内で)

同苦から黎明へ

七月、我ら地涌の命はいやまして燃え上がる。

その源流は、一二六〇年(文応元年)七月十六日、日蓮大聖人が「立正安国論」をもって、国家諌暁された歴史である。

「立正安国」(正を立て、国を安んず)という不滅の金言は、大聖人の全く独創であられた。

「立正安国」とは、全民衆救済へ妙法を掲げて、ただ一人立ち上がられた大慈悲の師子吼にほかならないのだ。

当時、「天変地夭・飢饉疫癘」など打ち続く災難のために、庶民は悲惨の極みにあった。現在、コロナ禍と闘う人類の苦境とも相通ずる。

「立正安国論」の冒頭には、「悲まざるの族敢て一人も無し」(御書一七ページ)と記されている。

大聖人の眼差しは、愛する家族や友を失い慟哭する庶民の姿にこそ注がれていた。渦巻く民衆の苦悩を直視し、わが事と同苦し抜かれたのだ。

大聖人は「安国」の「国」を、「囗」に「民」とも書いておられた。人間の顔の見えない国家の安泰ではなくして、何よりも民衆が日々の生活を営む場としての国土の安穏であり、民衆の安心安全を祈られていたお心が拝されてならない。

この御本仏の大精神のままに、先師・牧口常三郎先生と恩師・戸田城聖先生は、戦時下にあって「今こそ国家諌暁の時なり」と正義の行動を貫き、一九四三年(昭和十八年)の七月六日、軍部政府の弾圧により逮捕された。

牧口先生は翌年、殉教の獄死を遂げられ、不二の戸田先生は二年の投獄を越え、終戦直前の七月三日、“妙法の巌窟王”の心で出獄された。

この日この時、戦争の残酷と悲惨に覆い尽くされた闇の底から、太陽の仏法が昇りゆかんとする「立正安国の黎明」が告げられたといってよい。

戸田先生は四十五歳。戦前の幹部たちは、法難に臆して退転した。

信じられるのは正義の青年だと、先生は「旗持つ若人」を祈り、待たれた。そして、敗戦の荒廃し切った大地に題目を打ち込みながら、一歩また一歩、足を運び、一人また一人、若き地涌の弟子を呼び出していかれたのである。

我らは試練の中でいよいよ強くなる

アジサイの青が重なり合い、従藍而青の青年たちのごとく鮮やかに。撮影された6月27日は未来会結成50年の日(池田先生撮影、都内で)

師弟の魂の結合

恩師の出獄から五年後(一九五〇年)の七月、私たちは男女合同で青年部会を開催した。二十人ほどの集いであったが、意義は誠に深かった。

大事なのは人数ではない。魂の結合である。

私は当時の日記に、「青年部も、未来の怒濤、嵐に向かって、船出せり。吾れも進む、全生命のあらん限り」と書き残した。

多くの会社が倒産し、先生の事業も最悪の苦境に陥った時である。師恩を裏切り、去る先輩たちも少なくなかった。

その中で、私は今こそ青年が立ち上がる時だと心を定めた。

「開目抄」には、「山に山をかさね波に波をたたみ難に難を加へ非に非をますべし」(同二〇二ページ)と仰せである。

これが、創価の師弟が歩まねばならない「広布大願」の航路ではないか。立ちはだかる試練があればあるほど、我ら青年がいよいよ強くなるのだ。

たとえ、若輩の一兵卒であろうとも、師弟不二の題目の力で、師匠を断固とお守りできる。障魔を敢然と打ち破れる。広宣流布の全軍を前へ前へ進められるのだ。

私はそう誓い、祈った。

「波浪は障害にあうごとに、その頑固の度を増す」――この苦難を耐え忍んで、陰徳陽報の師弟の勝利を示すのだ、と。

対話から始まる

この一年後の七月、嵐を越えて第二代会長に就任した戸田先生に直結して、男子部、女子部が結成されたのだ。

世界を見れば、朝鮮戦争(韓国戦争)の悲劇の渦中であった。やがて「地球民族主義」を提唱される先生は、この青年部の新出発に際して、日本はもとよりアジア、さらには世界の「広宣流布」即「立正安国」への尊い使命を教えてくださったのである。

最前線の一班長であった私も、広布拡大に燃え、直ちに宮城県の仙台市へ走った。誠実な東北健児たちとの懐かしい共戦が蘇る。

結核を乗り越え、事業の破綻を打開した信仰体験を、私は確信を込めて語った。八人の新来の友が次々に入会を決意されたと記憶している。

大聖人の「立正安国論」は「一対一」の対話形式で展開されている。民衆一人ひとりの心に正義を打ち立てることを、「立正安国」の究極の方途として示されたのである。

ゆえに、私たちも眼前の一人の友と生命の共鳴を奏でることから一切の変革を始めようと、決心していた。桜梅桃李の友情と尊敬のスクラムこそ希望の礎なのである。

危機に光る挑戦

未曽有のコロナ禍の中でも、わが従藍而青の青年部は、日本中、世界中で不屈の心で、「危機を転機へ」と変えゆく智慧と勇気の挑戦の日々を刻んでくれている。

近年の通信技術の飛躍的進歩を背景にした、オンラインを駆使した取り組みも活発である。

物理的に会えない状況でも、皆が顔を見ながら語り合えるという時代になってきている。

以前より多くの友が参加できるようになった地域もあると聞いた。

リーダーたちは、毎回の集いに臨んで「皆のために」と真剣である。だからこそ、「学会の集まりは楽しい」「前向きな話が聞けた」と喜びも広がり、先輩も後輩も共に成長しているのだ。

感染症との闘いが続く南米ブラジルでも、この七月、十万人の青年が励ましの連帯を結びながら、社会貢献へのたゆまぬ波を広げている。

数学の天才であった戸田先生は常々、交通機関や通信技術など文明の進展は、「広宣流布の時近し」の象徴なり、と言われていた。新時代の青年部の創意工夫を、先生も喜ばれるに違いない。

ともあれ、世界広布の流れは間違いなく進んでいる。それも急速に!

ならば、我らは変化を厭うのではなく、若人を先頭に、現在の変化の中に、「人間の幸福と平和のために」という立正安国の精神性を打ち込んでいきたい。

仏法の人間主義が一段と輝きを増す好機であり、我らの価値の創造に限界はない。それを担い立つ青年には、無限の力があるからだ。

「分断」を越えよ

ソ連(当時)のゴルバチョフ大統領と初会談。会った瞬間から笑顔が弾ける(1990年7月27日、モスクワのクレムリンで)

ちょうど三十年前(一九九〇年)の七月、私はモスクワのクレムリンを訪れ、冷戦終結の立役者であるゴルバチョフ・ソ連大統領との最初の会見に臨んだ。

「きょうは、大統領と“けんか”をしに来ました! 火花を散らしながら、何でも率直に語り合いましょう。人類のために!」。開口一番、私がこう切り出すと、「私も率直な対話が好きです。本当に、昔からの友人同士のような気がします」と、あの快活な笑顔で応じてくれた。

以来十度に及ぶ語らいで、“二十一世紀に待ち構えている最大の危機”として論じ合ったテーマこそ、「分断」であった。

「まるで中世のペストのように目に見えず蔓延し、ところかまわず猛威を振るう分断」を、どう克服していくのか。

ゴルバチョフ氏は、「私たちは『結合』の力を探し出さなければなりません」と力説された。

私たちの対話の結論の一つは、「楽観主義」の力であった。いかなる試練も必ず乗り越えてみせるとの信念、人間の精神的な力への無条件の信頼、人類の未来への確信――ここに分断を越え、世界の民衆を結合せしむる力が脈打っている。

牧口・戸田両先生の弟子として、私は「立正安国」の対話を貫いてきた。その一つの証しとして、世界の識者と重ねた諸文明を結ぶ対談集など著作の翻訳出版も「五十言語」となった。恩師記念会館には、それらが両先生への報恩感謝を込めて展示されている。

不信と不安の渦巻く危機の時代の闇を破る、人間信頼の不屈の楽観主義を、二十一世紀へ継承する若き「対話の王者」「言論の王者」こそ、創価の青年たちなのだ。

君よ「青春王」「不撓王」たれ

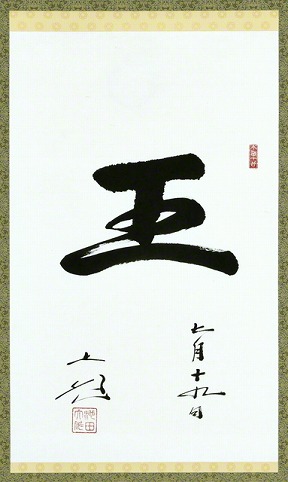

池田先生の書「王」。日付は「七月十九日」と

一字に込めた心

三十五年前(一九八五年)の七月、私は女子部結成の記念日を祝賀し、“今、留めて此に置く”との思いで、「王」の一文字を大書した。

大聖人は、漢字の「王」という字を、こう釈されている。「三の字を横に書きて一の字を豎さまに立てたり、横の三の字は天・地・人なり、豎の一文字は王なり」。そして「天・地・人を貫きて少しも傾かざるを王とは名けたり」(御書一四二二ページ)と仰せである。

何があろうが、中心を貫いて揺るがぬ柱の存在が「王」である。

若き命は、心の振幅が激しい。自然災害も打ち続く。その中で、最極の生命哲理を探究し、悩み、もがきながらも、勇んで広宣流布の誓願に挑み抜く青年群は、「レジリエンス」(困難を乗り越える力)を身に体した堅固な陣列だ。そしてまた、地球社会の平和・文化・教育の偉大な柱である。

法華経という「経王」「師子王」を胸中に持ち抜き、常勝の王となり、女王となるのだ!

心から愛し、信頼する、わが青年たちよ!

生命輝く青春王たれ! 朗らかな希望王たれ! 負けじ魂を抱ける不撓王たれ! そして邪悪を破る正義王たれ!

労苦を誉れとし、創価の青年は皆、「心の王者」「心の女王」なりと、胸を張って、私と共に進みゆこうではないか!

|