|

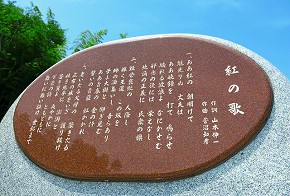

香川・四国研修道場に立つ「紅の歌」の歌碑。1981年(昭和56年)11月、池田先生は四国研修道場で「もう一度、指揮を執らせていただきます!」と宣言。本格的な反転攻勢が開始された。2005年と16年には、歌詞に加筆・修正がなされ、新たな命が吹き込まれた

池田先生と各方面の同志の絆を紹介する「不二の旅」。第15回は、「紅の歌」誕生から40周年を迎える志の国・四国を掲載する。

香川の四国池田文化会館で行われた第4回四国総会。席上、池田先生は「『日本一の四国』『最高の四国』を、皆さまが必ず築いてくださると、私は期待したい」と語った(1993年12月)

高知文化会館での第1回四国総会の折に未来部員を励ます。総会で、高知から“歴史回天”の船出をした坂本龍馬のごとく、新しき“広布の回天”で人類史に希望の夜明けをと望んだ(1990年11月)

愛媛の大洲会館で、不退の信心を貫き、障魔の嵐を乗り越えた同志を激励。“仏法は勝負である。仏と魔との戦いに、皆さんは信心で勝った。まぎれもなく勝利した”と訴えた(1985年2月)

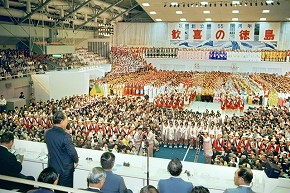

徳島青年平和文化祭であいさつ。同志の熱演を心からたたえ、“堅実こそ人生の栄冠を勝ち取り、人生を歩みゆくべき方途である”と呼び掛けた(1985年4月、徳島市立体育館で)

四国の友に贈った指針

四国で「紅の歌」が誕生したのは昭和56年。たくさんの同志に愛され、歌われてきた歌である。

当時、会長を勇退していた私は、四国の地から、四国の同志とともに、反転攻勢の指揮を執り始めた。そして今日までの、世界広宣流布の大道を勝ち開いてきたのである。

原点は四国である。

「紅の歌」の歌詞を推敲する池田先生。移動の車中など寸暇を惜しんで歌詞を紡いだ(1981年11月、四国婦人会館〈当時〉で)

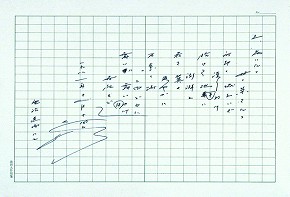

「紅の歌」3番の直筆原稿。同歌は今年の11月で、誕生から40周年を迎える。師弟共戦の闘魂が一節一節、一語一語に込められている

その前年、昭和55年の1月には、四国の千人の同志が、横浜にいる私のもとへ、はるばる船で駆けつけてくださった。これも、広布の歴史に永遠に残りゆく光景である。

四国は、私とともに「正義」の歴史を創り、「闘争」の歴史を残し、そして「勝利」の歴史を開いてきた。そのことを明言しておきたい。

21世紀の勝利の暁鐘もまた、四国から全日本に、晴ればれと乱打していただきたい。

◇

何事も勝つことである。勝つことは喜びであり、功徳であり、幸福である。負けるような人間は、人を幸せにする力がない。

激しき社会の中で、正義を貫き、人格を磨きながら、戦い、勝つ人間。強い人間。力ある人間。そういう人間にならねばならない。

◇

信仰とは「精神の強さ」である。人間としての「生きる力」の泉である。弱い信仰は、本当の信仰ではないのである。

強き人には、“苦悩の烈風”さえも“歓喜の春風”に感じられる。弱き人は、すべてが地獄の苦しみとなる。それでは敗北者の姿である。

「友のために」「広宣流布のために」――悪と戦い、一切の苦悩をも楽しみながら、悠然と前進してまいりたい。

|