|

新時代の勇気あるリーダーが四国から誕生することは間違いない

1967年(昭和42年)9月11日、池田先生は四国本部幹部大会で、「楽土建設の革命児たれ」との永遠の指針を発表した。明後11日は、55周年の佳節である。四国の友は、広布への「志」厚く、たゆみない前進を続けてきた。ここでは、四国での先生の励ましの足跡を紹介する。

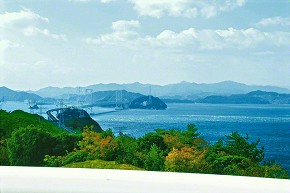

群青(ぐんじょう)の海、紺碧(こんぺき)の空、緑の山々――大鳴門橋の向こうに連なる四国の雄大な景色を池田先生がカメラに収めた(1994年12月)。「四方に海をもつ四国である。だからこそ『四方に開かれた四国』である。世界へ、世紀へと希望の橋を、幾重にも、幾重にも架けていただきたい」と先生は望む

Ⅰ.心に染みた師の姿

池田先生が第3代会長に就任して7年が経過した1967年(昭和42年)5月3日、創価学会は“次の7年”へ向け、新たな出発を開始した。

この船出に当たり、先生は活動の旗印として、各地方にモットーを示した。同年6月13日の関西本部幹部大会を皮切りに、九州、中部、東北、北海道、中国の大会に出席。掉尾を飾ったのが、9月11日に香川・高松市の体育館で開催された四国の大会である。

この大会に向けて、四国の同志は“日本一の拡大で師匠を迎えよう”と対話に奔走。前月の8月、日本一の弘教を達成した。

9月11日、会場には、誓いを果たした6000人の同志の歓喜が弾けた。

午後3時半、大会が幕を開けた。会場に、鼓笛隊が奏でる、学会歌の音色が響いた。ファイフを演奏していた渡邊洋子さん(愛媛池田東県、地区女性部長)は、この時が初めての先生との出会いだった。

大会の終了後、池田先生は鼓笛隊のメンバーと懇談。先生が「皆さんの中で、お父さんのいない人はいますか?」と尋ねると、数人が手を上げた。先生は、温かく包み込むようにして、友に励ましを送った。

さらに、先生はメンバーと記念のカメラに納まった。“全員が幸福になってもらいたい”との師の慈愛は、16歳の渡邊さんの心に深く染みた。以来、“私の師弟共戦の歴史をつづろう”と、信心の大道を真っ直ぐに進んできた。

3年前、地区女性部長に就任。だが、昨年、胃がんを発症した。病床で何度も、「冬は必ず春となる」(新1696・全1253)との御聖訓を拝し、1日も早く広布の最前線に戻ることを、真剣に祈り続けた。

手術で、胃の3分の2を摘出した。寛解を目指して、経過観察を続ける。しかし、渡邊さんは「病魔に負けません!」と朗らかだ。

地区の活動は、林真知子さん(同、女性部副本部長)、青野幸子さん(同、支部女性部長)が支える。渡邊さんは、あの日の記念写真を見返しつつ、地域広布の歩みを重ねている。

四国本部幹部大会で友を励ます池田先生(1967年9月11日、香川・高松市内で)。「仲良く、楽しく、勇敢に、私と共に戦っていただきたい」との師の呼び掛けに、同志は新たな前進を開始した

Ⅱ.わが地域のために

四国に初の学会員が誕生したのは、53年(同28年)のこと。この年、高知班が結成され、翌54年(同29年)には、四国で初めての地区が高知に誕生する。

そして、55年(同30年)1月22日、戸田先生が池田先生と共に高知へ。これが池田先生の四国への第一歩である。

戸田先生は地区総会で、高知出身の板垣退助や中江兆民の「自由民権運動」に触れつつ、「新時代の平和革命の大思想は、この日蓮大聖人の仏法である」と訴えた。

それから12年後の四国本部幹部大会で、池田先生は強調した。

「四国の地から、妙法を受持した坂本龍馬、板垣退助、中江兆民といえる新時代の勇気ある指導者が、陸続と出現することは、絶対に間違いないと私は確信するものです」

さらに、交通網の発達に伴い、四国が広布の戦いの中心地となっていく時が来たと期待を述べ、四国広布の未来を見据えつつ、「青年部、学生部、高等部、中等部、少年部を大事にして、育てていっていただきたい」と力を込めた。

31分間にわたる渾身のスピーチに続いて、先生は学会歌の指揮を執った。師匠の舞に合わせ、青年部は高らかに旗を振った。松岡貞敏さん(高知池田正義県、副県長)も、その一人である。

「55年前のことですが、先生が『楽土建設の革命児たれ』とのモットーを発表された時の感動は、今でも覚えています」

発電機メーカーに勤務した後、31歳で独立。工業部品の卸売業を始めた。経営の浮き沈みを何度も経験した。苦難に直面した時ほど、信心の炎を赤々と燃やし、乗り越えてきた。

「楽土建設の革命児たれ」を胸に、地域活動にも率先した。町内会の防災の副会長、高知県の薬物乱用防止推進委員などを歴任。妻の政代さん(同、県女性部主事)と、二人三脚で信頼の輪を広げた。

8年前、試練が襲う。県婦人部書記長(当時)を務めていた長女の美智子さんが、くも膜下出血で倒れ、半年後に亡くなった。松岡さん夫婦は、御本尊にしんしんと祈り、“娘の分まで広布に尽くし抜こう”と誓った。昨年、夫婦で広宣貢献賞を受賞した。

次女の香織さん(同、女性部本部長)、三女の由美さん(同、支部女性部長)も、父母と同じ思いで、愛する地域の楽土建設に駆け巡っている。

本部幹部会の席上、「威風堂々の歌」の指揮を執る池田先生(1997年12月)。四国への指針「楽土建設の革命児たれ」発表から30周年を刻むこの年を、四国各県は青年部を先頭に、全国を牽引する拡大の結果で荘厳した

Ⅲ.小豆島ここにあり

67年(同42年)9月11日、四国本部幹部大会の終了後、池田先生は瀬戸内海に浮かぶ小豆島に向かった。

小豆島広布は、53年(同28年)8月、道下ハナさん(故人)の入会から始まった。周囲から「南無妙法蓮華経が歩いている」などと言われながら、道下さんは、地域に仏法を語り広めた。

一人の女性から、一人また一人へと幸福の種が蒔かれ、先生が67年に小豆島を初めて訪問した時には、2支部にまで発展していた。

先生が島を訪れたことは、同年9月13日付の聖教新聞1面で報道され、会館建設が決定したことも掲載された。その朗報は、瞬く間に伝わった。

翌68年6月、小豆島会館が完成。その10年後の78年7月、先生は小豆島会館の開館10周年記念勤行会に出席した。

席上、先生は語った。

「これからも、私は、小豆島の皆さま方に題目を送ります。“小豆島ここにあり”という『団結の小豆島』『福運の小豆島』を、スクラムを組んで建設してください」

柴田徳彦さん(香川池田正義県、圏壮年部長)は、勤行会が生涯の原点だ。会館に到着すると、柴田さんの視線の先に、師の姿があった。

「よく来たね」と声を掛けた先生と、固く握手を交わした。その柔らかく、温かい手のぬくもりは、柴田さんの心に今も鮮明だ。

柴田さんは、小豆島の初代の高等部長を務め、未来の宝の育成に全力を注いだ。地域活動にも尽力。瀬戸内国際芸術祭では、スタッフとして運営に携わってきた。島のための労を厭わない姿に、周囲からの信頼は厚い。

◇◆◇

池田先生は、四国の友に万感の期待を寄せている。

「『香川』『高知』『愛媛』『徳島』と、いずれも、おとぎの国のようなロマンあふれる名前を冠した四国は、『常楽我浄』の生命の宝塔が林立する幸福と平和の楽土を、永遠に勝ち栄えさせていってください」

1978年7月26日、池田先生は小豆島会館の開館10周年の記念勤行会に出席(同会館で)。先生の11年ぶりの訪問に、笑顔の花が咲いた。この集いが「小豆島の日」の淵源となった

|