| 「人間革命」の証明の劇 ④ 2020年05月04日 |

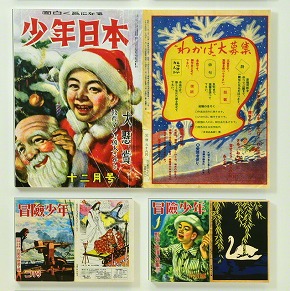

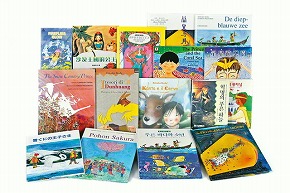

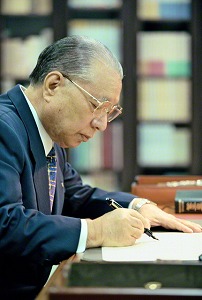

第4回「文化の価値創造 作家・詩人・写真家として」  世界に希望の花よ薫れ! 柔らかな光に包まれ、美しく咲くチューリップと春の花(3月25日、東京で=池田先生撮影) ウズベキスタン元文化・スポーツ大臣のトゥルスナリ・クジーエフ氏は言う。池田先生は、著作を通して「いかに、相互理解を構築していくか。いかに人生の困難を乗り越えていくか――その難題への解答を示す『平和の哲学』『幸福の方程式』を記されてきた」と。さらに「博士の写真には見る人の心を勇気づける哲学があり、人と人を結ぶメッセージがある」とも述べている。「5・3」記念特集④では、先生の「作家」「詩人」「写真家」としての足跡に光を当てる。 Ⅰ「師弟の原点」 詩歌と小説で紡がれた師匠と弟子の絆 仏法の人間主義の思想を世界的な文化・平和運動として花開かせた池田先生。恩師・戸田城聖先生との師弟のドラマは、「詩歌」によって彩られている。 1947年(昭和22年)8月14日の師弟の出会い。その運命的な場面で、19歳の池田先生は「旅びとよ いずこより来り いずこへ往かんとするか……」との即興詩を詠んだ。 恩師の大きな苦境の中で交わされたのは、和歌だった。池田先生は戸田先生の経営する出版社「日本正学館」に入社。少年雑誌などの編集に携わり、戸田先生の事業が窮地に立たされた時、一首の和歌をささげる。「古の 奇しき縁に 仕へしを 人は変れど われは変らじ」と。 そこには、“師匠を支え抜こう”との弟子の誓願が込められていた。戸田先生は「色は褪せ 力は抜けし 吾が王者 死すとも残すは 君が冠」等の2首の返歌で応えた。  若き日の池田先生。少年雑誌の編集長時代  池田先生が編集した「少年日本」「冒険少年」 “戦う文化人”の魂を継承 戸田先生もまた、牧口常三郎先生が獄死した後、先師の遺志を継いで一人立つ決意を、獄中で詩「独房吟」に託したことがあった。 若き日から詩歌などに精通していた戸田先生であったが、文学は“余興”や“趣味”ではなかった。 それは、広宣流布という未聞の民衆運動に生き抜く情熱の発露であり、時には師匠への厳粛な「誓い」として、時には弟子への万感の「励まし」として、表現されたのである。 その“戦う文化人”の魂を継承したのが、池田先生だった。 戸田先生は、広宣流布について、「仏法を基調とした平和・文化の開花でなくてはならない」と構想した。 「『妙法の大地に展開する大文化運動』の先駆けたらん」と、池田先生は先頭に立ってペンを握り続けた。  平和ほど、尊きものはない――小説『新・人間革命』の原稿 “妙法”にちなみ、戸田先生が「妙悟空」のペンネームでつづった小説『人間革命』。池田先生は恩師の筆名を引き継ぎ「法悟空」として、『人間革命』『新・人間革命』を書き残した。激務の合間を縫い、半世紀にわたる血のにじむような言論闘争だった。 作家、詩人、さらに写真家としての先生の創作活動は今も続く。詩歌や小説を通じて紡がれた師弟の絆が、仏法を基調とした“文化の光”として、世界に光彩を放っている。 Ⅱ「建設と飛翔」 小説「人間革命」「新・人間革命」 日本一の新聞連載 かつて池田先生は記している。 「私は、書いて、書いて、書きまくってきた。目的があったからだ。友に希望を届けるために! 勇気を贈るために! 勝利を開くために!」 間断なく続く先生の“ペンの闘争”。発刊された著作は膨大であり、その分野は多岐にわたる。 海外出版は50言語に迫り、2000点を超える。 今や世界中の人々が読み学ぶ時代となった小説『人間革命』(全12巻)と『新・人間革命』(全30巻)。 連載回数は『人間革命』の1509回と『新・人間革命』の6469回を合わせて、7978回となり、日本の新聞小説史上、最多を誇る。  世界に広がる小説の研さん運動(ボリビア女子部、2018年12月) 創作物語やエッセーを執筆 また、世界の知性との語らいは、80点に及ぶ対談集として結実。“未来の宝”にエールを送る創作童話・物語は、1974年に発表した『少年とさくら』をはじめ、20作品以上を数える。 70歳の時には「随筆 新・人間革命」をスタート。現在も“随筆”は本紙で続き、その他にも機関誌等に仏法哲理の講義やエッセーなどが掲載されている。  各国語で翻訳・出版されている池田先生の創作童話・物語 励ましの心光る詩業に多くの詩人の称号・賞 希望は 人生の宝なり。 常に 希望を持てる人は 幸いなり。 君よ 貴女よ 決して負けるな! いかなる 艱難辛苦が あろうとも 金色に輝く 希望の光を 断じて忘るるな! おお 君たちよ 私が心から信頼し 愛する君たちよ 希望に 生き抜くのだ! 断固と 勝ち抜くのだ! (長編詩「希望は人生の宝なり」)  寸暇を惜しみ、筆を走らせる。「力の限り、語りに語り、書いて書いて、書き続けるのだ!」と 池田先生は、若き日から古今東西の詩人たちの作品に親しみ、自らも詩を詠んできた。 その詩作の数々は、世界に平和の連帯を呼び掛け、苦難と戦う人々を励まし、傲慢な悪を打ち破る、「希望」と「正義」の光にあふれている。 古来、偉大な詩人は「桂冠詩人」として、たたえられてきた。イタリアのダンテやイギリスのワーズワースらが、それに当たる。 1981年、先生は世界芸術文化アカデミーから日本人初の「桂冠詩人」称号を受ける。その後、世界的な詩人団体から「国際優秀詩人」賞(91年)、「世界桂冠詩人賞」(95年)、「世界民衆詩人」称号(2007年)、「世界平和詩人賞」(10年)が授与されている。 さらに、世界の各地に先生の詩の一節を刻んだ詩碑が設置され、傑出した詩業への共感が広がっている。  「悲劇の日々を幸福の日々に! 苦痛の日々を平和の日々に!」――アメリカ同時多発テロの被災地にささげられた詩碑  韓国・鎮川郡の「SGI通り」公園の詩碑 41カ国・地域151都市で「自然との対話」写真展 「フォトグラフ(写真)」の語源は「光で描く」。 まさに“光の詩”ともいえる写真芸術の創造に池田先生が着手したのは、1970年ごろ。広宣流布という大文化運動の一つとして「大自然の美」を捉え、「生命の讃歌」を表現したい、との思いからであった。  「負けるな! 強くあれ! 私とともに進もう」と、カメラで同志を励まし続ける。写真とは「歓喜と希望と勇気を送る、蘇生への光の弾丸」と 法華経では、森羅万象が自己の「一念」に収まり、その一念が「全宇宙」をも包み込むと説く。先生の写真には「今、この時を逃さず、縁する一人の生命に、希望と歓喜の光を」との凝結した一念が脈打っている。 先生の作品を紹介する「自然との対話」写真展は、国内はもとより41カ国・地域、151都市で開催され、「眼で詠まれた詩」(フランスの美術史家ルネ・ユイグ氏)、「無限の物語を表現する写真文学」(ネパール写真家協会のR・K・マナンダール元会長)などの称賛が寄せられてきた。 また、フランスのヴァル・ド・ビエーブル写真クラブの「名誉写真芸術会員」、オーストリア芸術家協会の「在外会員」をはじめ、ハンガリー、ウズベキスタン、ネパール等の写真・芸術の団体から顕彰が贈られている。 写真は趣味ではなく“戦い”――かつて先生は記した。「写真が一瞬の真剣勝負であるように、人生も『今を勝つ戦い』である。『今日を勝つ戦い』である」  機中から見た白雪の富士(2000年11月=池田先生撮影。以下同じ)  イタリア文化会館の糸杉(1994年5月)  スペイン・マドリードの石造りの建築物(83年6月)  雄大なロッキー山脈を望むアメリカ・デンバー(96年6月)  フランス国旗が並ぶ、花の都パリ(91年6月)  一幅の名画のごとき中国・桂林の景観(80年4月) Ⅲ「世界が称賛」 世界詩歌協会 パドマナーバン名誉会長 「新思考で人々の覚醒を促す」  創造性に富んだ詩人や作家は、三つの「E」、つまり「Expose(暴く)」「Educate(教育する)」「Enlighten(目覚めさせる)」を忘れてはなりません。 「暴く」とは「不正義(悪)と非寛容を暴く」こと、「教える」とは「人々に新たな価値と、人類愛、慈悲、愛、平等、公平、階級のない社会を教える」ことです。 そして、「目覚めさせる」とは「希望と大志あふれる明るい未来という新たなビジョンに目覚めさせる」ことです。 池田博士は、世界にはびこる悲しむべき事態に疑問を投げかけます。不正義と非寛容を糾弾します。自然に目を向け、自然を愛でます。苦悶を見つけ、安堵を与えます。青年に大いなる希望を見いだします。 新思考。新たな目覚め――博士の詩は、老若男女、青年、統治者も被治者も階級を問わず、人々を覚醒させる輝きを放っています。 (2010年8月、同協会「世界平和詩人賞」授賞式での祝辞から) シンガポール写真家協会 テイ前会長 「深い哲学が息づいた作品群」  池田氏は、その名声と多忙さにもかかわらず、わずかな時間を見つけては、ご自身のカメラで写真を撮られています。氏が写真を撮影する目的は、「詩心を抱け!」と、友の心を鼓舞するためです。 氏は、自らの詩的ビジョンによって、自然をとらえる「新たな視点」を生み出します。氏の写真には、氏の哲学が息づいています。 写真芸術史家であるブラジルのジルベルト・フェレスは、こう言っています。「氏の写真が人を魅了してやまないのは、被写体がフィルムに映し出される前に、氏の哲学というフィルターを通ってくるからである」 氏の写真はユニークであり、人の心に忘れがたい印象を残します。その写真は「目」だけでなく、「魂」にも訴えかけてきます。 どんな文章によっても表せないような、具体的な光景を眼前に現してくれます。 (1999年10月、同協会「終身名誉会員」称号授与式でのあいさつから) |