|

芸術こそ平和の力――この信念で文化を守り、文化交流を通して世界を結んできた池田先生。「5・3」記念特集②では、先生が創立した民主音楽協会(新宿区)、東京富士美術館(八王子市)の歩みや、これまでに寄せられた識者の声などを紹介する。

Ⅰ「師弟の原点」

指揮杖を持ち、音楽隊と共に行進する若き日の池田先生(1958年3月、静岡で)

戦後の混乱期。19歳の池田先生は痛感していた。「文化国家をつくるしかない。戦争の悲劇から精神的に立ち上がるのは、文化しかない」と。その心は、人間の幸福は「美・利・善」の追求にあるとし、戦時下にも「美」である文化を大事にした初代会長・牧口常三郎先生、そして「安穏な、平和な文化国家をつくろう」「世界人類のために貢献する国を築こう」と呼び掛けた第2代会長・戸田城聖先生の精神と響き合っていた。

こうした師弟の魂の結晶として、創価の文化運動の原点ともいうべき音楽隊が誕生したのは1954年。池田先生が結成を進言した折、周囲は「音楽が広宣流布に何の関係があるのか」と難色を示したが、戸田先生だけは「大作がやるんだったら、やりたまえ」と後押しした。

池田先生は、自ら費用を工面して楽器を贈るなど、音楽隊の友を励まし続け、56年には鼓笛隊を結成した。音楽隊と鼓笛隊は、国内のコンクールで金賞を受賞するなど、今や日本を代表する音楽団体に発展。海外でも音楽隊・鼓笛隊が結成され、あの地この地で勇気と希望を送る調べを届けている。

Ⅱ「建設と飛翔」

民主音楽協会――心を潤す音楽の旅

池田先生ご夫妻が新宿区の民音文化センターを訪問(1997年9月)。

古典ピアノを展示しており、実際に音色を聞くことができる

池田先生が第3代会長に就任した翌年の1961年2月9日。初のアジア歴訪中だった先生は、ビルマ(現ミャンマー)からタイに向かっていた。

ビルマは、先生の長兄が太平洋戦争で命を落とした地。終戦から15年余、アジアには、いまだ戦火が絶えなかった。

人類が悲惨な戦争と決別し、平和を築くには何が必要か――思索を重ねていた先生は、その夜、バンコクで同行の幹部に語った。「真の世界平和のためには、民衆と民衆が分かり合うことが絶対に重要だ。特に芸術の交流が不可欠だと思う。これから国境を超えて進めたい」

この構想から2年後の63年10月18日、民主音楽協会(民音)は産声を上げた。

110カ国・地域と交流事業 鑑賞者はのべ1億2000万人

世界最高峰のオペラ「ミラノ・スカラ座」の来日公演。“スカラ座の壁以外、全て持ってきた”という公演は民音の歴史のみならず、日本の音楽史に燦然と輝く(1981年9月、東京・NHKホールで)

創立に当たって、先生が提案したのは「庶民が“下駄履き”で行けるコンサート」。その言葉には、“一流の文化で全ての人々の心を潤したい”との信念が脈打っていた。

以来、民音は110カ国・地域の人々と交流を結び、ミラノ・スカラ座やアルゼンチン・タンゴの巨匠の公演など、音楽史に燦たる足跡を刻んできた。これまで民音の公演は8万回を数え、のべ1億2000万人が鑑賞している。

また、世界的な指揮者の登竜門として定評がある「東京国際音楽コンクール<指揮>」の開催や、「学校コンサート」などの公益事業にも力を注ぎ、若き才能を育んできた。

青年音楽家たちの交流を目的に民音が手掛ける「Min-On Global Music Network」のシンガポール公演(2016年9月)

民音が半世紀以上にわたって開催してきた「東京国際音楽コンクール<指揮>」。若き才能を押し上げてきた

民音主催の「学校コンサート」でロシアの児童合唱団が出演(2008年10月、都内で)。

同コンサートには、これまで4600校以上の児童・生徒が参加した

東京富士美術館――世界を語る美術館

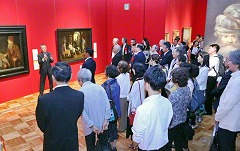

池田先生ご夫妻が、東京富士美術館で行われた「大三国志展」を鑑賞(2008年6月)。

歴史と文化薫る同展では、中国の「国家一級文物」53点を含む200点余が展示された

一方、“文化を民衆の手に”との思いで池田先生が創立した東京富士美術館は、83年11月3日の開館以来、“世界の優れた文化に触れる機会をつくろう”と、独自の視点で海外文化交流特別展を開催してきた。その回数は現在、48回に上る。

先生が同美術館に贈った指針は「世界を語る美術館」。その記念すべき開館を飾った「近世フランス絵画展」には、ルーブル美術館をはじめ、名だたる美術館の傑作が出展された。

その後も「大ナポレオン展」「第九の怒濤展」「大三国志展」などを開催し、一流の美術を紹介。その中には、日本初公開のものも少なくない。

3万点のコレクション、20カ国・地域で所蔵品展

コロンビアでの「日本美術の名宝展」。社会情勢が不穏な中でも先生は“私は信義を貫きたい”と開催を決めた(1993年2月)

さらに、“世界との文化交流のために日本一、世界一のコレクションを”との先生の期待を受け、東京富士美術館は美術品収集にも力を入れてきた。その数は、絵画や版画、写真、彫刻など合わせて約3万点。特に西洋絵画は、ルネサンスから20世紀まで500年の歴史を俯瞰できる国内屈指のラインアップとして名高い。

これらは館外への貸し出しも行われており、「日本美術の名宝展」など、政府・文化機関からの要請による海外での所蔵品展も20カ国・地域で開かれた。

文化・芸術は、人間精神を豊かにし、国境や時代を超えて人々をつなぐ力となる――その創立者の心をわが心とする東京富士美術館の挑戦は、今も続く。

西洋絵画の所蔵品展。日本では珍しい印象派以前の作品などが並んだ(2019年9月、山口県立美術館で)

東京富士美術館が所蔵する報道写真家ロバート・キャパの作品を東京都写真美術館で展示(2014年3月)

みずみずしい感性を育もうと工夫を凝らした子ども向けイベント(2013年8月、東京富士美術館で)

五大州の文化人と友情のハーモニー

オーストリアの元文部次官で声楽家のユッタ・ウンカルト‖サイフェルト氏と(2001年9月、東京牧口記念会館で)

池田先生は、こうした民音や東京富士美術館の文化活動を支えながら、世界的バイオリニストのユーディー・メニューイン氏やモスクワ児童音楽劇場のナターリヤ・サーツ総裁ら、世界五大州の文化人や芸術家と語り合い、友情のハーモニーを広げてきた。その中で「平和の拡大は、文化の拡大と切り離せない」(フランスの美術史家のルネ・ユイグ氏)など、文化の力を確かめ合ってきた。

メニューイン氏との会見。「音楽と生命」などを巡って語り合った(1992年4月、旧・聖教新聞本社で)

そうした“芸術の守り人”としての貢献に「私は池田会長と力を合わせて、平和へと進みたい。悲劇を断じて繰り返さないために」(アルゼンチン・タンゴの巨匠オスバルド・プグリエーセ氏)、「音楽という私の分野で、『池田先生に代わって』、先生の思想と心を表現し、人々に伝えたい」(ブラジルの音楽家のアマラウ・ビエイラ氏)など、世界は称賛を惜しまない。

ジャズの巨匠ウェイン・ショーター氏に真心の励ましを(2004年5月、東京牧口記念会館で)

Ⅲ「世界が称賛」

ハンブルク・バレエ ノイマイヤー芸術監督 「民音は平和を目指す兄弟」

©EPA=時事

「ハンブルク・バレエ」と民音は、同じ目的を目指す“兄弟”と思っています。

それは民音が、商業主義とは一線を画し、「世界平和のために何ができるか」という崇高なビジョンのもと、世界各国との文化・芸術交流を行っているからです。

経済至上主義で行き詰まる現代文明。今こそ民音のような深き哲学と強き意志、堅実な実行力が必要であると思えてなりません。

だからこそ私は民音と協力します。私もまた、バレエという至高の人間芸術の輝きによって、世界の人々に勇気を送りたいのです。

世界の人々を励まし、人類の幸福のために行動される民音創立者の池田SGI会長と共に、私も、世界平和への道を力強く進みたいと思います。

国立タンゴ・アカデミー ガブリエル・ソリア会長 「池田会長がタンゴを蘇生」

(アルゼンチン・タンゴの民音公演が始まった)1970年当時、タンゴは大きな危機に直面していました。有名な巨匠の死や、ビートルズに代表される英語圏からの新しい音楽の台頭で、タンゴの人気に陰りが出ていたのです。

演奏の機会は減り、活動に限界を感じた作曲家や楽団、ダンサー、歌手たちはバラバラに。創作活動や演奏・公演を休止する人たちも出てきていたのです。

その中で、池田会長は「民音タンゴ・シリーズ」を開始して、演奏者やダンサーを日本に次々と招待してくださいました。「蘇生の舞台」をつくってくださったのです。

実際に日本で公演したメンバーは、地球の反対側で自分たちの芸術を愛してくれる人がいると知り、感激しました。日本で成功を収めたタンゴは、アルゼンチン国内での評価を取り戻すことができました。

サンパウロ美術館 マガリャンエス元館長 「民衆が主体の文化を創造」

現代世界において、文化は、必ずしも国家の先導ではなく、社会の中から生まれてきています。現代は、民衆が主体となって、文化を創造していく時代なのです。その重要な模範が池田博士です。

博士は、美術館を創立しただけではありません。美術館の活動を通し、過去の遺産を大切にするとともに、未来をも創造しておられます。このことは、東京富士美術館のダイナミックな活動を見れば、明らかです。

そして、その東京富士美術館を、多くの民衆が支持しています。それは、どれほどの鑑賞者が訪れているかを見れば明白です。

東京富士美術館は、単なる貴重品の「陳列の場」ではなく、訪れる人の「友好の場」なのです。

池田博士は、芸術・文化を通して、異なる文化圏の人々を結び付けようとされているのです。

スコットランド チャールズ・ブルース伯爵 「展覧会は社会を動かす力」

1991年、東京富士美術館などが共催し、スコットランド国立博物館で「日本美術の名宝展」が開催されました。これをきっかけに、スコットランドでは、日本との芸術交流のためのシンポジウムが行われたり、日本の建築家が設計した美術館が建てられたりするなど、一段と日本文化への理解が進みました。

これは、一つの展覧会によって、文化交流の永続的な流れが生まれたという一つの好例と言えるのではないでしょうか。

展覧会には、社会を動かす力があります。こうした流れを生み出すことができたのは、やはり、創立者である池田先生をはじめ、東京富士美術館の皆さまの、西洋哲学や文化に対する造詣の深さの表れであると確信します。

今後も各国・地域と実りある文化交流を進めていかれることを心から期待しています。

|