| 広布史アルバム⑦ 中部の友の「7・27」 2020年07月25日 |

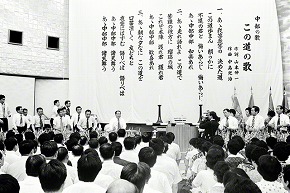

| 「この道」歩まん 朗らかに 「7・27」。中部の同志が、池田先生との誓いに燃え立つ原点の日である。 1976年(昭和51年)7月27日、中部の記念幹部会(名古屋文化会館)に出席した先生は、堅塁の象徴である「中部旗」を贈った。中部の頭文字「C」が赤・青・緑の3色で描かれ、3県の強き団結を示すように、「堅塁」の金文字が輝いていた。 愛知と三重と岐阜の団結を象徴する「中部旗」が授与され、「中部の日」の淵源となった歴史的な会合である。 私の決意は深かった。 “今日の出会いを、中部の苦しき宿命を転換する原点にしたい” 一九七〇年(昭和四十五年)の“言論問題”の前後より、学会は、数人の代議士からも罵倒され、ある時は、テレビを使い、雑誌を使い、演説会を使い、非難中傷された。あらゆる会合で、火をつけるように、悪口罵詈を煽り立てられた。 なんという悪逆か! なんという狂気じみた悪口か! 私自身も、愛知県の代議士から、国会喚問の要求を初めてされた。 「信教の自由」を侵害する狂暴な嵐であった。理不尽な罵倒の連続であった。 一部の評論家や著名人、そしてまた何人かの代議士たちは、これだけの大攻撃を受けた愛知の学会は、必ず崩壊するであろうと囁いていた。 しかし、中部の創価学会の勇敢なる信心は、凄まじき苦境を乗り越え、すべてに大勝利したのだ。それは、永遠に燦と輝きわたる歴史として残るにちがいない。 中部旗の授与から2年後(78年)、同じ7月27日に開催された記念幹部会(中部文化会館<当時>)では、池田先生が作詞した中部歌「この道の歌」が発表された。 「この道」とは、信念の道であり、そしてまた正義の道、幸福の道、同志と歩む勝利の道である。それは、我ら「創価の烈士」が進みゆく大道なのだ。 当初の発表では、歌詞の結びは、「ああ中部中部 諸天舞う」となっていた。 だが、皆の合唱を聴きながら、最後の歌詞がちょっと違うな、と思った。諸天が「舞う」だけでは、主体である我々にとっては、受動的になってしまうからだ。 大事なのは、諸天をも「舞わせる」、つまり「動かしていく」、我々自身の強き祈りと行動にしていくべきであると思った。 そこで、後になって申し訳なかったが、「諸天舞え」と直したのである。 仏法の勝負は厳しい。中途半端な、ひ弱な精神では、断じて勝てない。 民衆の悲嘆の流転を変え、堂々たる民衆勝利の大喝采を叫ぶことはできない。 ゆえに、徹して、断じて強くあれ! ひとたび戦いを起こしたなら、必ず勝て! 必死の一人は、万軍に勝るのだ! 「広布の一番星」と輝く友は、自らが決めた「この道」を、これからも進む。「堅塁・中部」の誇りも高く。  “今日を、中部の宿命を転換する原点に”――中部記念幹部会に出席した池田先生は、「生死一大事血脈抄」の一節を拝して、「組織は人間の和」であると強調。指導の後、金糸で刺しゅうされた「堅塁」の二字が躍る「中部旗」を高々と掲げ、会場中央へ。万雷の拍手に包まれ、代表に同旗が授与された(1976年7月27日、名古屋文化会館で)  中部の友が愛してやまない「この道の歌」が発表されたのは、1978年7月27日。「中部の日」を記念する幹部会の席上であった。この日、自ら“司会”を務めた池田先生は、男性と女性に分かれての“歌合戦”を提案。「両方とも満点です。今日のところは引き分け!」――会場は大いに沸き、同歌の精神が友の心に刻まれた(中部文化会館<当時>で)  「この道の歌」を合唱した「中部の日」記念幹部会(1978年7月27日、中部文化会館<当時>で)。この模様が描かれた小説『新・人間革命』第28巻「大道」の章に、「『我等の決めた道』『この道』とは、この妙法流布の大道なんです」「この道にこそ、世間の次元では味わうことのできない、信心の醍醐味があり、生命の奥底から湧きいずる喜楽があります」と |