| Ⅲ部 第6回 2020年10月01日 師弟で開いた「青年育成」の大道① |

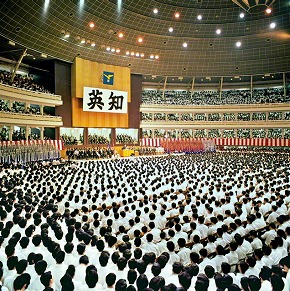

〈出席者〉志賀青年部長、西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長 権力との闘争の渦中に誕生した学生部 民衆を守る永遠の使命が ◆志賀 過日の世界青年部総会は、日本を含め世界五大陸のメンバーがオンラインで参加し、学会創立100周年への10年を勝ち開く後継の誓いを新たにしました。池田先生が、どれほどの不惜の闘争で私たち青年を育成され、世界広布の大道を開いてくださったか、感謝は尽きません。今回からは、創価の師弟と青年の使命について伺っていきたいと思います。 ◇原田 私も総会にオンラインで参加しました。激動と混迷の時代に、新たな智慧の光で“広布の誓火”を広げようとする青年の熱と力に、心から感銘しました。 先生はかつて、随筆で「新しい歴史を開くのは、断じて青年だ。戸田先生、そして私の思いは、この青年を愛し、信ずる一心である」とつづられました。先生ほど、青年に信頼を寄せ、希望を与えてくださる指導者はいません。 その信念と行動の源は、全て恩師・戸田先生から受け継がれた誓願の魂であります。 ◆樺澤 私たち学生部は、戸田先生が久しく構想され、ようやく結成された最後の組織です。改めて、「学生部の使命」について、お聞かせいただければと思います。 ◇原田 学生部の結成は、1957年(昭和32年)6月30日です。東京・麻布公会堂(当時)で行われた結成大会には、約500人の男女学生が集いました。しかし、その会場に、当時、青年部の室長だった池田先生の姿はありませんでした。北海道・夕張の炭鉱労働組合が不当に学会員を弾圧した「夕張炭労事件」が勃発し、先生は会員を守るため、北海道で一切の指揮を執られていたのです。 さらに、事実無根の選挙違反の容疑で、大阪府警への出頭要請があったのも、この日でした。そして、3日後の7月3日に不当逮捕され、「大阪事件」が起こります。 まさに、新しい民衆勢力として発展していった学会が、権力の魔性と真っ向から対峙する渦中で結成されたのが学生部です。これは、学生部の使命を示す、極めて重要な事実だと思います。  北海道夕張市内で開催された「夕張大会」の会場。池田先生(当時、青年部の室長)の正義の師子吼が轟いた(1957年7月2日) ◆西方 緊迫した状況下にあっても、先生は北海道から「地涌の学徒たち」へ、万感の祝電を送られました。「新しき世紀を担う秀才の集いたる学生部結成大会、おめでとう! 会長先生のもとに勇んで巣立ちゆけ」と。 ◇原田 先生は当時の思いを、次のように語られています。「学生部は学会の生命線であり、学生部が成功するならば創価学会は大きく広宣流布の軌道にのる……もしだめなら、学会のみならず、いじめられっぱなしの無名の民衆は永遠にしいたげられたままであろう。――いわば創価学会がその前途を、また民衆幸福の前途を学生部に託したんだ。だから、僕はなんとしても成功させたい、発展させたい、そう祈るような気持ちで電報を打ったんだ」 権力の魔性から民衆を守るには、力ある指導者を育てるしかない――これが、戸田先生、池田先生の結論であり、誓願なのです。 ◆林 結成大会の席上、戸田先生は“この中から半分は重役に、半分は博士に。一人も漏れなく次代の指導者に”と期待されました。 ◇原田 つまり戸田先生は、学生部員に向かって、宗教家になれとも、職業的革命家になれとも言われませんでした。学会精神を心に刻んだ“社会の指導者”として、あらゆる分野に羽ばたくことを望まれていたのです。それは、民衆のためのリーダーを育成しようとする「指導者革命」への挑戦であり、そこにこそ、学生部の永遠不変の使命があります。 また随筆で池田先生は、「迫害のなかの誕生! 弾圧のなかの出現! なんと素晴らしい学生部の原点であったことか」と記された上で、こう結論されています。「『6・30』とは、いわば、恩師の構想の実現へ、弟子が一人立ち上がる日である」 「夕張炭労事件」「大阪事件」にしても、池田先生ご自身が、全ての矢面に立って同志を守り、不当な権力と戦い、勝ち抜く姿を、身をもって示されました。 弟子が師と同じ一念に立つ。そして、師の指導を深く思索し、わが誓いとして、新たな社会変革の潮流を起こしていく。これこそ「6・30」の意義にほかなりません。  第11回学生部総会で、日中国交正常化提言を発表する池田先生(1968年9月8日、東京・日大講堂で) 師の期待を胸に変革の先駆を! ◆大串 学生部への先生のご期待は計り知れません。先生はこれまで、世界に向けた重要な歴史的提言を、学生部総会の場を選んで発表されてきました。67年の「ベトナム停戦」「沖縄の即時返還」、68年の「日中国交正常化提言」などです。 ◇原田 それはまさに、学生部が平和建設の主体者として、時代変革の先駆を切ることを、誰よりも期待し、信じておられたことの証左にほかなりません。 「日中国交正常化提言」の発表については、小説『新・人間革命』第13巻「金の橋」の章に、詳しく明かされています。 68年当時は東西冷戦の激化と、中国国内で始まっていた文化大革命の影響で、日本国内での対中国感情は冷え切っていました。 実際、提言発表から3日後の日米の会議でも、外務省の高官が、提言に強い不満を表明したほどです。そうした反発はおろか、命に及ぶ危険さえ考えられる状況でした。 それでも先生は決断されたのです。「私が、発言するしかない! 私は仏法者だ。人びとの幸福と世界の平和の実現は、仏法者の社会的使命である」「私の考えが正しかったかどうかは、後世の歴史が証明するはずだ」と。 どれほど勇気ある、先見の明に長けた提言であったか。現実に、日中国交正常化が4年後の72年に実現したのは周知の通りです。 ◆志賀 「金の橋」の章に、日中友好の大業は「世紀を超えた、長く遠い道のり」であり、「自分と同じ心で、後を受け継ぐ人がいなければ、成就はありえない」とつづられています。 ◇原田 だからこそ先生は、後継の人材群の第一陣として、学生部の育成に、総力を挙げてこられたのです。 63年の月刊誌「第三文明」新年号には、日中友好の道を開いた先達・高碕達之助氏へのインタビュー記事が掲載されています。その取材に当たったのは、2人の現役学生です。中国訪問を重ね、周総理とも会見をしている高碕氏に、ぜひ話を聞いてはどうかとの池田先生の提案によるものでした。 13ページに及ぶ記事は、高碕氏の人間観がよく表れ、中身の濃い内容でした。そうしたことからも、先生は前々から学生部に対し、日中友好を託そうとされていたのだと思います。  提言では、「中国政府の承認」「国連における中国の地位回復」「経済・文化交流の推進」の3点を強調。国内外に広く報道され、日中関係の改善と国交正常化に大きな影響を与えた 働き学ぶ友に全魂の励まし「最も苦労した人こそ最も成長を遂げる」 ◆林 先生は学生部に対して、「『学び』は、自分自身との戦いだ。『力』は、苦闘の果てに勝ち取るものだ」と述べられています。学生部員の中には、勉学とアルバイトなどを両立させながら学会活動に励むメンバーが多くいます。 ◇原田 私が全国学生部長だった75年8月、先生が夜学に通う2部学生を対象に「飛翔会」を結成してくださいました。働きながら学ぶという大変な状況の友を、先生は「学会の先駆である学生部のなかでも、最も期待すべき存在」として、厳父のごとき慈愛を込めた激励を幾度となく重ねられていました。 両立で悩むメンバーがいれば、先生ご自身が大世学院(現・東京富士大学)の夜間部で学びながら戸田先生の事業を支えられた経験を通され、「全てやり切る」と一念を定めて祈り、知恵を湧き立たせて挑戦していく大切さを訴えられていました。 飛翔会のメンバーは、師と同じ道を歩む青春を最大の誇りとし、学生部をけん引する拡大を果たしていきました。 “学会活動がしたい”と思っても、十分に動けない時もあります。しかし、“忙しいから仕方がない”と諦めるのではなく、工夫して時間をつくり出し、広宣流布の使命を果たし抜こうとすることが大切です。その中で、強い意志力と忍耐力が磨かれていきます。 先生は「最も苦労した人こそ、最も成長を遂げる」と断言されています。逆境があってこそ、苦労があってこそ、自身の大成があることを銘記していただきたい。 事実、人一倍、苦労した人ほど、社会で活躍しています。師の闘争に思いをはせ、先生のご指導通りに挑戦を重ねていきたいと思います。 時代が切望する人間主義の人材 ◆樺澤 秋には大学祭シーズンが始まりますが、今年はコロナ禍で学祭が中止になる大学も少なくありません。そうした中でも、SDGs(持続可能な開発目標)をテーマに、オンラインで展示活動を行う学生部有志や、大学や自治体等と協力した活動を推進しているメンバーもいます。 ◇原田 素晴らしい挑戦です。コロナ後の時代、そして、さらに加速していくであろうデジタル社会において、英知の学生部の皆さんが果たす使命は大きいと思います。 混迷の世は、確固たる哲学を持つ人材を切望しています。人間主義の創価の哲学こそが、新たな時代の希望の黎明となりゆくことを確信してやみません。 大学で学ぶのは、大学に行けなかった人たちに奉仕し、貢献するため――これが先生の一貫したお考えです。学生部の皆さんが、徹底して学問と人格を鍛え、未来を開く挑戦の先頭に立つリーダーへと成長していっていただきたいと心から望んでいます。 |