| Ⅱ部 第15回 2020年07月27日 御書根本を貫く民衆仏法の学会教学④ |

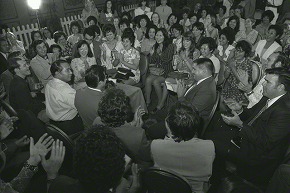

| 〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長 万人の生命に無限の可能性――「人間尊敬」の潮流を世界へ 共生の時代開く挑戦の先頭に ◆西方 新型コロナウイルスの感染拡大という未聞の試練の時代にあって、池田先生は、「あらためて世界で、宗教の真価が問われている」と、生命尊厳の仏法を持った私たちの使命の重大さを訴えられています。 ◇原田 聖教新聞でも紹介されているように、各国・各地でSGIメンバーは、一日も早い感染の終息を祈りながら、試練の「挑戦」に「応戦」しつつ、断じて打ち勝つ決意で希望の励ましの連帯を広げています。 先生が教えてくださったように、「よき市民」「よき国民」として活動していく中に、仏法者の社会的使命があります。  欧州35カ国の友が参加したオンラインでの集い(本年6月) ◆大串 各国の青年部も、皆で「立正安国」の誓いを共有し、“誰も置き去りにしない”との思いで、電話や手紙、オンラインなどを活用しながら励まし運動を展開しています。 ◇原田 そうした人間主義の運動に注目し、期待する識者の声も広がっています。 ロンドン大学衛生熱帯医学大学院のクレア・バーチンガー博士は、“自他共の幸福への祈りと行動を広げる創価学会は、共生の新時代を開く挑戦の先頭に立っている”と語られました。 先生が米ハーバード大学の2回目の講演「21世紀文明と大乗仏教」の中で指摘されたように、人間を「強くするのか」「善くするのか」「賢くするのか」という点こそ、今後の時代の宗教が果たすべき大事な役割です。 主役は、社会で戦う在家の民衆 ◆西方 日本には、いまだ宗教に対して偏った見方をする人も少なくありませんが、創価三代の師弟が刻んできた学会の歩みは、そうした日本社会の風潮を破る歴史でもありました。 ◇原田 一般的に仏教は、僧侶たちが中心のものと思われてきました。この既成の仏教観を根底からくつがえしたのが、創価学会の教学運動です。 池田先生は、小説『新・人間革命』第22巻「命宝」の章でつづられています。 「大聖人の仏法は民衆仏法です。主役は社会で戦う在家の民衆です」「私たちの運動は、前代未聞の仏教運動といえます。いわば、創価学会の広宣流布運動こそ、現代における宗教革命の新しき波であり、人間仏法、民衆仏法の幕開けである」と。 学会の草創期には、貧しく、義務教育すら満足に受けられず、読み書きができないという壮年や婦人もいました。そうした方々が、懸命に字を覚え、御書を研さんし、教学部員となって皆に御書講義をするようになったという話は、枚挙にいとまがありません。 学者や他宗の僧にも、理路整然と、日蓮大聖人の正法正義を語っていきました。そこには、御書の仰せ通りに実践し、信心によって苦悩を克服できたという、体験からほとばしる歓喜と確信の裏付けがあったのです。 ◆林 草創期の先輩方の多くが御金言を暗記していたと伺いました。 ◇原田 そうです。試練に出くわせば、「魔競はずは正法と知るべからず」(御書1087ページ)と、苦しい時には「法華経を信ずる人は冬のごとし冬は必ず春となる」(同1253ページ)というように、常に御文を口にし、励まし合いながら、皆、広布にまい進してきました。教学が生活に根差し、その中で「実践の教学」の伝統がつくられていったのです。 「如我等無異」が仏の根本の目的 ◆樺澤 学会の歴史をひもとくと、1963年(昭和38年)、73年、77年、78年が「教学の年」と定められ、教学運動の大きな潮流を起こしてきました。とりわけ73年ごろ、先生は「創価学会に脈打つ仏法の叡知を社会に開き、人類の共有財産としていく時代の到来」と考えられ、『私の釈尊観』『私の仏教観』『続・私の仏教観』などの教学著作を次々と著されました。 ◇原田 アメリカの仏教学者であるハーバード大学のチャーリー・ハリシー博士は、仏教講座の教材として『私の釈尊観』を使って講義されています。博士は「SGI会長は、釈尊のしたことに、『人間的な視点』から、自身の釈尊観を踏まえながら迫っております」「人間とは何かを追究していくこと――それこそが21世紀の課題なのです」と述べられています。 また、米アイダホ大学名誉教授のニコラス・ガイヤ博士は、授業の教材として『私の仏教観』を30年にわたり使用されています。 博士は、「池田博士による、創価学会の“仏教ヒューマニズム”の運動に、心からの賞讃を寄せております。その運動は、『仏性がすべての人間の中にある』との自己実現のための力強い法理に基づいております」と高い評価を寄せています。  アメリカ・マイアミでの「ガイダンス・ミーティング」。池田先生を囲んで質問会や記念撮影などが行われた(1974年3月) ◆林 法華経方便品には、「如我等無異」、つまり衆生を仏と同じ境涯に高めていくことこそが、仏が出現した根本目的であると説かれています。どこまでも人間を尊敬し、人間を尊極の仏と一体の方向へと導いていく――これが法華経の精神だと思います。 ◇原田 まさしく、その精神を根本とし、人間主義の仏法運動の潮流を起こしてこられたのが池田先生です。そうした場面を、私は何度も目の当たりにしてきました。 74年3月、先生は中南米への旅の途上、アメリカのマイアミを訪問されました。懇談会で一人の青年から質問を受けた先生は、仏教の特質について、こう語られました。 「宗教があって人間が存在するのではなく、人間のために宗教があるのです。宗教が人間から完全に遊離してしまったところに現代文明の行き詰まりがある」と。 質問会の後、私どもに「今、話したことは非常に重要なことだよ。よく覚えておきなさい」と、念を押すように言われたことも鮮明に覚えています。 師の確信と先見性に満ちた講演 ◆樺澤 77年の「教学の年」は、聖教新聞の元日付から先生の「諸法実相抄」講義、「大白蓮華」1月号から「百六箇抄」講義の連載が開始され、1月15日には、先生が大阪での第9回教学部大会で、「仏教史観を語る」と題して講演されました。 ◇原田 講演で先生は、「宗教のための人間」から「人間のための宗教」への大転回点こそ、仏教の発祥であると論じられました。 また、「仏教界全体が“出家仏教”に陥り、民衆をリードする機能を失った」と指摘され、民衆と共に、仏法のために戦ってこそ、真の法師であると、衆生を導く指導者のあるべき姿を示されました。 さらに、出家と在家の本義や寺院の歴史にも論及され、仏教本来の精神に照らし、真実の仏教教団の在り方や学会の運動の意義を明らかにされたのです。 ◆西方 この講演を“宗門への批判だ”と言いだす坊主たちがいました。大聖人の民衆救済の精神もなく、ただ“僧が上で俗は下”という時代錯誤の差別意識で信徒を見下す頑迷さには呆れ返ります。 ◇原田 先生の講演は、広布の新展開の道を示した確信と先見性に満ちたものでした。また、現代文明の行き詰まりを転換していくために、その基盤となる人間主義の哲理を明確にしたものでもありました。 ところが、彼らはそれをねじ曲げて捉え、“学会は宗門を軽視している”などと騒ぎ始めました。これは、とんでもない話です。学会は先生の指導のもと、宗門の繁栄を願い、懸命に外護し、総本山の整備や末寺の建立に全力を尽くし抜いてきたのです。宗門が未曽有の興隆を遂げたのも、先生のおかげであることは歴史的事実です。  大阪・豊中市の関西戸田記念講堂で行われた教学部大会で、「仏教史観を語る」と題して講演する池田先生(1977年1月) ◆樺澤 第1次、第2次宗門事件の経過を知れば知るほど、どれだけ宗門が自己保身と権威に凝り固まり、醜い欲望に支配されていたのかが分かります。 ◇原田 学会こそ大聖人の御遺命である広宣流布を実践する唯一の団体であり、学会にのみ信心の血脈が流れ通っています。だからこそ、192カ国・地域へ大発展したのです。 ハーバード大学のハービー・コックス名誉教授も、「宗門と決別したことは、おそらく創価学会に起こった最良の出来事」「従来の儀式的で閉鎖的な宗教観に固執することなく、『友情』を前面に掲げ、世界の人々と心の交流を図りながら、未来のあるべきヒューマニズムの宗教の方向を示そうとしている」とエールを送ってくださいました。 ◆大串 学会が宗門からの「魂の独立」を果たして以降、95年(平成7年)から始まった『法華経 方便品・寿量品講義』『法華経の智慧』の連載、そして今に続く「大白蓮華」での講義など、先生は未来に、世界に向けて仏法を展開し、今を生きる私たちに指針を示してくださっています。 ◇原田 先生の教学著作の核心は、人間への尊敬、生命の無限の可能性と尊厳性への信、そして「人間のための宗教」という宗教観にあります。 宗教は、どこまでいっても、「人類の平和のため」「人間の幸福のため」です。法華経と御書の真髄もそこにあります。それを創価三代の会長が死身弘法の実践で示し、現代によみがえらせてくださったのです。 私たちは釈尊、日蓮大聖人、そして創価学会という系譜に連なる誇りを胸に、今こそ人間主義の仏法哲理を、生き生きと社会に広げていきたいと思います。 |