| Ⅱ部 第12回 2020年07月02日 御書根本を貫く民衆仏法の学会教学① |

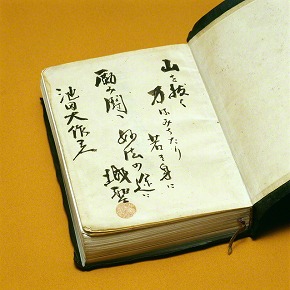

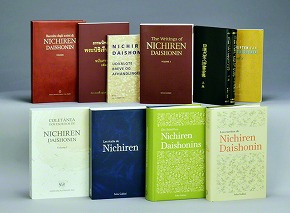

| 〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長 “実践の教学”こそ学会の伝統 永遠に大聖人直結で進む! ◆西方 学会は日蓮大聖人の「民衆仏法」「人間主義の仏法」を現代によみがえらせ、草の根の教学運動を展開してきました。今回からは「大聖人直結」「御書根本」の学会教学をテーマに、お伺いしたいと思います。 ◇原田 そもそも、学会の教学とは何か。それを一言で表せば、「実践の教学」です。 池田先生は随筆で、「大聖人の教学とは、生き抜く力、戦い抜く力、広宣流布への力となってゆく教学」であり、「自身の血肉となって、あらゆる現実の人生と戦い進む、社会にあって断じて勝つための教学」であるとつづられました。 つまり、観念の教学でも、知識としての教学でもありません。どこまでも「御書根本」に、現実の変革に挑みゆく「広宣流布のための教学」なのです。  「実践の教学」は、創価三代の師弟に貫かれた永遠の学会精神である ◆樺澤 「実践の教学」「広宣流布のための教学」は、初代会長・牧口先生の時代からの学会の伝統です。それが宗門にはありませんでした。 ◇原田 1942年(昭和17年)11月、創価教育学会の第5回総会で牧口先生は、「法華経の信者と行者と学者及び其研究法」と題して講演されています。その中で牧口先生は、同じ信心をしていても、「信者」と「行者」と「学者」の区別があると訴えられました。 「信者」とは、「自分ばかり御利益を得て、他人に施さぬやうな個人主義」の信心のことで、旧信徒ら(法華講など)がこれに当たると。 そして、「日蓮正宗の信者の中に『誰か三障四魔競へる人あるや』と問はねばなるまい。そして魔が起らないで、人を指導してゐるのは『悪道に人をつかはす獄卒』でないか。然らば魔が起るか起らないかで信者と行者の区別がわかるではないか」とも喝破されました。 ◆西方 「信者」と「行者」――ここに、学会と宗門の決定的な違いがあります。 ◇原田 戦時中、軍部政府の弾圧を恐れ、保身のため総本山に神札を祭り、御書の御文を14カ所も削除した宗門。一方、神札を厳然と拒否し、三障四魔を呼び起こして大聖人の正法正義を守り抜いた学会。この一事をもってしても、どちらが「行者」であるかは明白です。しかも宗門は学会の大発展を妬み、破和合僧の大罪を犯しました。宗門はもはや「信者」ですらなく、「悪道に人をつかはす獄卒」にほかならないのです。 「獄中の悟達」に創価の源流あり ◆大串 43年7月6日に、牧口先生と戸田先生が治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕・投獄され、翌44年11月18日に牧口先生が殉教されました。ちょうど同じ頃、戸田先生は、独房の生活の中で「獄中の悟達」を得て、地涌の菩薩の大使命を自覚されます。池田先生は、「そこに創価の精神の源流が開かれた」と示されています。 ◇原田 戸田先生の悟達については、小説『人間革命』第4巻「生命の庭」の章の中で、詳しくつづられています。私自身、それを初めて読んだ時の衝撃と感動は、今なお鮮明です。 東京拘置所の3畳ほどの独房で、戸田先生は一日1万遍の題目を唱え、法華経を読み、思索を重ねられました。その中で、「仏とは生命なり」「われ地涌の菩薩なり」との悟達を得られます。戸田先生は、日蓮大聖人の仏法への確信を不動のものとするとともに、広宣流布の指導者としての自らの使命を自覚されたのです。 戸田先生は49年7月に創刊された「大白蓮華」の巻頭言に、獄中での悟達をもとにした論文「生命論」を寄稿されました。その恩師の大論文を読まれた池田先生の感動は、「大白蓮華」の第2号に掲載された詩「若人に期す」に記されています。 「ああ その刹那の感動!/驚嘆の生命のおののき/それは若人の心の跳躍だ」 「若人よ わたしは身を投じよう/智あるものは知れ/人類を慈愛する者は動け/悠久の平和――広宣流布」 この時、池田先生は入信してまだ2年です。しかし、そこには、弟子としての深い自覚と金剛の決意と姿勢が脈打っています。  戸田先生が池田先生に贈った初版の学会版御書全集。扉には「山を抜く 力はみちたり 若き身に 励み闘へ 妙法の途に」との和歌が、墨痕鮮やかに認められている ◆林 戸田先生は出獄後、“戦時中の弾圧で幹部が退転したのは、教学がなかったからだ”と厳しく指摘され、法華経の講義を開始されました。 ◇原田 戸田先生が学会を再建する上で重要視されたのが教学です。戸田先生は戦後、広宣流布の歩みを始めるに当たり、仏法の真髄を知らしめるため、少数精鋭で法華経の講義を進められました。 そして50年からは、事業の苦闘が続く中、並々ならぬ気迫を込め、池田先生をはじめとする後継の青年部の代表に御書講義を始められます。ほぼ毎週のように続く講義のペースは、戸田先生の会長就任が近づいても変わることはありませんでした。 ◆西方 戸田先生が、51年の第2代会長就任後、学会常住御本尊の発願、学会の宗教法人の取得とともに決断されたのが、御書全集の発刊でした。 ◇原田 当時、他宗派等が発刊した不十分な御書しかなく、大聖人の御真意を正確に伝えるものではありませんでした。 51年6月の支部長会で戸田先生は、御書全集発刊を初めて明らかにされ、「たとい会員諸君が反対しようとも決行する」と、その決意を述べられました。ひとえに令法久住、広宣流布のためです。 そして戸田先生が、御書の発刊を宗門に提案すると、“了承はするが、援助はしない”と冷たい態度を取ってきました。当時、宗門が夢中になってこだわっていたのは、大石寺の梵鐘の鋳造だったのです。 ◆西方 戦時中、宗門は軍部に兵器資材として、梵鐘や仏具など約8トンを供出しました。そして立宗700年に合わせ、再び梵鐘を作ろうとし、「御書」よりも寺院の権威を取り繕うことを優先しました。 ◇原田 結局、堀日亨元法主に編さんの協力をしていただいたほかは、校正作業をはじめ、資金の調達など、全て学会の手で行ったのです。 そして、連日連夜にわたる編さん・校正作業を経て、52年4月28日、立宗700年の日に、戸田先生の発願からわずか10カ月で『日蓮大聖人御書全集』が完成しました。 強く・善く・賢くなるための宗教 ◆大串 戸田先生は御書全集の「発刊の辞」で「諸法実相抄」の一節を拝し、「剣豪の修行を思わせるが如きその厳格なる鍛錬は、学会の伝統・名誉ある特徴」とつづられています。 ◇原田 学会が発展したのは、剣豪の修行のごとき精神で「実践の教学」に徹してきたからにほかなりません。私たちは今一度、深く胸に刻んでいきたいと思います。 ともかく、学会が大聖人直結で「信・行・学」に励み、仏道修行の王道を真っすぐに歩むことができるのも、御書があるからこそです。 日蓮大聖人の仏法は、民衆仏法です。人間の尊厳に目覚めた一人一人が、迫害や非難、中傷にも屈せず、苦しむ人々のため、より良き社会建設のために、勇敢に粘り強く正法を弘めていく。人間が「強く」「善く」「賢く」なっていく「人間のための宗教」です。形式化、権威化して民衆を見下す「宗教のための宗教」ではない。だからこそ世界に広まったのです。 20世紀最大の歴史家トインビー博士も、「日蓮の地平と関心は、日本の海岸線に限定されるものではなかった。日蓮は、自分の思い描く仏教は、全ての場所の人間の仲間を救済する手段であると考えた」 そして、「創価学会は、人間革命の活動を通し、その日蓮の遺命を実行しているのである」と述べられています。 御書翻訳は10言語以上に 世界が人間主義の仏法哲理を希求 ◆樺澤 その通りに、今日、学会の教学運動は、民衆による世界的な一大哲学運動になりました。 ◇原田 戸田先生は「発刊の辞」の中で、「この貴重なる大経典が全東洋へ、全世界へ、と流布して行く事をひたすら祈念して止まぬものである」とも、つづられています。この時点で戸田先生は、世界宗教としての創価学会を明確に構想されていたのだと思います。 戸田先生が念願された通り、御書は今や、英語、中国語、スペイン語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語など10言語以上に翻訳され、世界192カ国・地域の同志が日々、大聖人の仏法を学び、自行化他の実践に励む時代になりました。 ◆林 「本朝の聖語も広宣の日は亦仮字を訳して梵震に通ず可し」(御書1613ページ)との日興上人の仰せを現実のものにしたのも学会です。 ◇原田 池田先生はかつて、このように語られました。 「われら創価の師弟は御書全集を身をもって拝し、御書根本に一閻浮提への広宣流布を成し遂げている。『いよいよ頼もし』と誇りも高く、進んでまいりたい」「日本の安穏と世界の平和のために、われらはいやまして『立正安国』の大光を威風堂々と放っていくのだ」 人類は今、未曽有の事態に直面しています。だからこそ生命尊厳、人間主義の仏法哲理が希求されています。 私たちは永遠に大聖人直結で「実践の教学」を貫き、「広宣流布」と「立正安国」の旗を掲げながら、さらに励ましの対話を重ねていきたいと思います。  海外10言語以上に翻訳されている御書。世界中に、日蓮仏法の人間主義の哲学が広まっている |